Noix, noisette, riz soufflé, granola toasté… Depuis peu, de nouvelles notes gourmandes s’invitent dans nos flacons. De quoi se réchauffer à l'approche de l'hiver.

Origine botanique, molécules caractéristiques et mise en pratique en compagnie de Mathilde Bijaoui, parfumeuse chez Mane, et du parfumeur indépendant Anatole Lebreton.

Julie Massé : « Créer de l’attachement, voilà la quête éternelle que m’a murmurée Arpège »

Il y a des parfums qui disparaissent aussi vite qu’ils sont apparus. Et puis il y a les parfums qui comptent, ceux qui marquent à jamais la vie et la carrière d’un parfumeur. Semaine après semaine, ils sont désormais plusieurs à nous avoir conté leur rapport à une création, et l’influence parfois inconsciente de celle-ci sur leur manière de composer. Cette semaine, Julie Massé nous parle de l’aura d’Arpège, que portait sa grand-mère.

Quand je songe aux compositions qui ont marqué ma vie, une multitude de grands noms me viennent à l’esprit. Mais ce qui me lie à Arpège de Lanvin va au-delà de l’admiration ; j’ai pour lui un attachement personnel. Bien plus qu’un parfum, il est pour moi une odeur, une présence. Sa puissance évocatrice m’est à nulle autre pareille : c’était le sillage de ma grand-mère.

Je l’ai toujours connue portant Arpège. Elle avait une librairie à Grasse, dans laquelle elle a travaillé jusqu’à ses 80 ans, et où je passais mes vacances. J’étais très proche d’elle : elle était ma confidente, j’adorais discuter avec elle de mes histoires – elle avait une manière de penser très moderne. Elle était aussi très coquette, très chic, toujours impeccable, et ne sortait jamais sans son parfum. Il se mêlait à l’odeur des vieux livres, à celle de la boiserie.

Depuis plus d’une dizaine d’années, mes parents habitent dans la maison qui fut la sienne. La maison de mon enfance a fait peau neuve, mais nous avons conservé ses meubles d’époque. J’utilise maintenant la salle de bain de ma grand-mère, et lorsque l’on ouvre les tiroirs, aujourd’hui encore, Arpège s’en échappe, et tous les objets qui s’y trouvent en sont imprégnés. Lorsque mes enfants m’apportent quelque chose qui en provient, l’aura de ma grand-mère apparaît immédiatement. Pour mes quarante ans, mes parents m’ont offert l’un de ses bijoux : quand j’ai ouvert la boîte, c’est encore elle que j’ai sentie.

La tête aldéhydée n’est pas ce qui m’attache le plus à ce parfum : quand j’y pense, c’est plutôt le bouquet floral qui me vient à l’esprit, comme une vapeur de jasmin et d’ylang ylang ; et ce fond vanillé, boisé, où s’entremêlent les muscs poudrés, avec leur facette animale, très fourrure : ses affaires sentent encore cela. Ce fond, si sensuel, si chaleureux, si texturé, c’est pour la vie. Je la revois faire le geste, j’entends encore le bruit discret du spray, et immédiatement revient en moi le souvenir de ce bouquet floral et ces notes rassurantes, alors que ce n’est pas ce que je perçois en premier lieu lorsque je le sens aujourd’hui.

Comme par magie, ces notes de fond ont pénétré tout ce qui lui a appartenu ; et, comme par magie – car il faut bien avouer que le pouvoir de l’olfaction relève d’une forme de magie – sentir ces notes de fourrure me ramène instantanément à son souvenir. Il me prend aux tripes, il m’émeut profondément, sans jamais être triste, comme une ombre chaleureuse et bienveillante.

Et c’est ce que je cherche à retrouver lorsque je compose : faire passer une émotion puissante, à travers le sillage et la rémanence. Ce sont eux qui, à mon sens, nous font tomber éperdument amoureux d’un parfum. Certains muscs, et d’autres ingrédients aujourd’hui impossibles à utiliser, font certainement la signature d’Arpège. Mais il ne faut pas oublier en regardant en arrière que nous avons encore de très belles matières premières à disposition dans notre palette, qui peuvent nous permettre de créer cette rémanence.

Il faut cependant laisser le temps aux parfums de s’exprimer. Avec la macération, tout d’un coup, la formule que l’on a écrite, juste quelques mots, prend forme ; les matières trouvent leur place, l’histoire que l’on a voulu raconter, d’abord simplement déposée sur un bout de papier ou sur un écran, devient vivante, s’organise dans un espace en trois dimensions. Lorsque l’on travaille sur un projet quotidiennement, sentir des essais après les avoir laissé reposer quinze jours nous en offre une nouvelle perception ; et c’est aussi pour cela que l’on peut être ému lorsque l’on sent sa composition dans un flacon : avec un peu de temps, elle a pris vie.

Mais c’est lorsqu’on la sent portée, lorsque quelqu’un se l’approprie, que l’on atteint le graal de notre métier. Chercher à créer cette chaleur, à créer de l’attachement, voilà la quête éternelle que m’a murmurée Arpège. Cela ne signifie pas que le parfum ne peut pas être frais, facetté, qu’il faille forcément proposer un sillage lourd. J’aime imaginer d’autres façons d’obtenir cette rémanence, qui confère une dimension surnaturelle au parfum. C’est l’histoire d’Arpège : même si la personne qui le portait n’est plus là, il fait toujours partie de mon quotidien, il reste gravé en moi.

Julie Massé, le 27 juillet 2023.

Visuel principal : ©Matthieu Dortomb

______

DOSSIER « CONFIDENCES PARFUMEES »

- Jean-Claude Ellena : « Il y eut un avant et un après Diorella »

- Jean-Michel Duriez : « Après l’ondée est une légende »

- Céline Ellena : « Et puis Le Feu d’Issey est apparu, un truc tout rond sans fond ni tête »

- Daphné Bugey : « L’Origan et sa prodigieuse descendance ont, chacun à leur manière, marqué l’histoire de la parfumerie »

- Delphine Jelk : « J’ai été bouleversée par ce jeu que Jicky tisse avec la peau »

- Mathilde Bijaoui : « Vétiver de Guerlain n’a cessé de peupler mon histoire »

- Camille Goutal : « Femme est resté gravé en moi de manière olfactive mais aussi très visuelle, photographique »

- Isabelle Doyen : « Ce que ma mère semblait exhaler à la manière des fleurs était en fait Mitsouko »

- Mathilde Laurent : « J’ai immédiatement considéré Femme comme une sorte d’idéal olfactif »

- Karine Chevallier : « Ma rencontre avec le Vétiver de Carven participe aux fondements de ma manière de composer »

- Patrice Revillard : « J’ai réalisé bien plus tard que mon coup de foudre pour Body Kouros n’était pas si anodin »

- Dora Baghriche : « J’ai depuis Hiris cette passion pour ces matières terriennes, protectrices »

- Pierre Bourdon : « L’Eau d’Hermès a nourri les compositions les plus chères à mon cœur »

- Mandy Aftel : « Joy de Jean Patou me transportait vers des lieux exotiques »

- Michel Almairac : « Habanita est à mes yeux aussi illustre que Shalimar ou L’Heure bleue »

- Daniela Andrier : « Le sillage du N°19 a inspiré ma manière de composer en général »

- Julie Massé : « Créer de l’attachement, voilà la quête éternelle que m’a murmurée Arpège »

- Céline Bourdoncle Perdriel : « Fleurs d’oranger de Serge Lutens m’a accompagnée et certainement guidée »

- Vincent Ricord : « Avec Féminité du bois, je découvrais une mélodie intimiste débordant de poésie

- Julien Rasquinet : « Au-delà de sa beauté olfactive, Aromatics Elixir porte une leçon de création »

Comment le bon goût s’incarne : le métier méconnu d’aromaticien

Saveur poulet pour des chips, fraise pour un yaourt ou menthe pour un dentifrice… Derrière les arômes que nous ingérons se cache un métier méconnu. Les aromaticiens jonglent entre les exigences d’une industrie mondialisée et les attentes parfois paradoxales de notre époque en quête de naturel. À l’occasion de la Semaine du goût, nous vous proposons de (re)découvrir cet article initialement paru dans Nez #10 – Du nez à la bouche.

« Eux ils sont nez, toi tu es bouche ! » Aromaticienne chez Mane, Véronique Chambovet sourit en citant cet ami qui tenta un jour de comparer son métier à celui des parfumeurs. Car si c’est par la bouche que les arômes alimentaires pénètrent notre corps, c’est au contact de notre système olfactif qu’ils jouent leur rôle véritable, lorsque les molécules odorantes qui les composent sont perçues par voie rétronasale. Un arôme est, d’après le Syndicat national des ingrédients aromatiques alimentaires (SNIAA), « un ingrédient qui apporte un goût et/ou une odeur spécifique à l’aliment auquel il est incorporé à très petite dose », et c’est bien grâce à la rétro-olfaction qu’il influence ce que nous appelons généralement, de manière abusive, le « goût » de ce que nous mangeons. Présents dans le produit final dans des proportions oscillant entre 0,1 % et 2 %, les arômes sont avant tout des parfums… Employés par les sociétés de composition qui élaborent aussi les fragrances que nous portons, les aromaticiens sont bien moins connus du grand public que leurs collègues parfumeurs. Ils n’en colorent pas moins notre vie de tous les jours en concevant ces « goûts » qui s’invitent dans nos cuisines, nos salles de bains… et jusque dans nos vapoteuses. Les arômes sont partout et, s’ils jouissent d’un prestige moins important que la parfumerie fine, ils constituent souvent une part importante de l’activité des entreprises qui les produisent : en 2019, ils représentaient environ 40 % des 3,9 milliards de francs suisses (quelque 3,5 milliards d’euros) de chiffre d’affaires global de dsm-firmenich.

Chez le géant suisse comme chez ses concurrents, l’activité des aromaticiens est très segmentée. La distinction majeure se joue entre sweet (sucré) et savoury (salé). La première catégorie comprend notamment les boissons, les produits laitiers, la biscuiterie, la confiserie et l’hygiène buccale ; la seconde inclut les viandes et leurs substituts, les plats préparés, les margarines, snacks pour apéritif, etc. Selon la taille de leur société, les aromaticiens sont assignés à une catégorie plus ou moins précise : assez polyvalents dans les petites structures, ils sont très spécialisés dans les plus grosses, jusqu’à travailler exclusivement pour les produits laitiers, par exemple, avec parfois même une expertise sur une note précise comme la vanille. Pourquoi un tel cloisonnement ? Car à chaque base censée recevoir l’arôme – chaque matrice, comme on dit dans le jargon – correspondent des enjeux techniques bien particuliers, répond Margaux Cavaillès, aromaticienne côté sucré chez Mane. « Un parfumeur fine fragrance, dont la formule sera diluée dans l’alcool, n’a pas les mêmes contraintes que son homologue de la division home care [produits ménagers], qui va composer pour une base corrosive comme un spray détergent. Avec les arômes, c’est pareil. Dans les boissons, la stabilité est cruciale, il y a des critères de solubilité et de limpidité qui entrent en jeu, alors qu’en biscuiterie d’autres exigences sont induites par le fait qu’on va chauffer le produit, par exemple. »

Un an de travail

Cette importance de la matrice conditionne largement le travail au quotidien. Là où un parfumeur peut rapidement évaluer sa création en conditions réelles, en diluant sa formule dans une solution alcoolique, l’aromaticien troque souvent la mouillette en papier pour des couverts ! De l’eau agrémentée de sel ou de sirop peuvent lui permettre de goûter rapidement ses essais, mais il doit surtout éprouver ses formules dans la matrice visée. Pour cela, il fait appel aux techniciens d’application qui travaillent sur le même segment d’activité que lui. « Imaginons que je compose une vanille pour une glace, propose Emmanuelle Bonnemaison, aromaticienne senior chez Symrise. Une fois que j’ai quelques essais à tester, ils fabriquent de la glace, y intègrent mes arômes, et on goûte ensemble. Ils connaissent parfaitement le produit, les procédés industriels qui lui sont associés, et nos échanges vont me guider dans la formulation des essais suivants. »

Un processus complexe, mais le développement d’un arôme requiert bien moins d’essais que celui d’un parfum : parfois deux seulement et généralement moins de cinquante. Il est également moins long – en moyenne un an entre le brief et la mise sur le marché du produit final par le client, contre deux à trois pour un parfum –, bien qu’un de nos interlocuteurs cite le cas exceptionnel d’une boisson sur laquelle sa société a travaillé dix ans.

Sur-mesure ou prêt-à-consommer

Comme en parfumerie, c’est par le biais d’un commercial qu’un nouveau brief arrive dans une société de composition. Outre un profil olfactif, celui-ci détaille le produit final auquel l’arôme est destiné, le marché visé, les contraintes de prix et de réglementation. L’équipe détermine alors si elle peut répondre à la demande grâce à un arôme déjà présent dans la bibliothèque de la société, qui comprend toutes les références existantes ayant été vendues sans contrat d’exclusivité (donc susceptibles d’être proposées à un autre client) et qui est par ailleurs continuellement enrichie de nouvelles créations. « La maîtrise de ce portefeuille est l’affaire des portfolio managers qui officient dans chaque catégorie, précise Emmanuelle Bonnemaison. Les arômes y sont répertoriés par profil olfactif, par marché, par segment de produit, mais aussi par spécificité : UHT, halal, casher, etc. »

Lorsqu’un brief arrive, bien souvent, l’arôme idoine existe déjà dans cette vaste base de données. Il est alors soumis au client après avoir été testé dans la matrice de ce dernier et parfois ajusté. C’est ainsi qu’une majorité des dossiers est aujourd’hui traitée : « Il y a de moins en moins de création sur mesure, on capitalise au maximum sur ce qui existe déjà », résume Emmanuelle Bonnemaison.

Mais pour une autre partie des demandes, un travail de composition s’impose. L’aromaticien est alors en contact direct avec son client, sans l’intermédiaire de l’évaluateur qui chapeaute la plupart des échanges entre marques et parfumeurs. Loin d’être isolé dans la création pour autant, il peut compter sur le département Consumer Insight (CI), qui exerce aujourd’hui une influence croissante sur tous les développements, qu’ils visent à répondre à un brief précis ou à alimenter la bibliothèque d’arômes. « Le CI représente la voix du consommateur dans le laboratoire de création, résume Anne Besnard, responsable du Sensory & Consumer Insights arômes pour la zone Europe, Afrique et Moyen-Orient chez IFF. Nous intervenons à trois moments clés : en amont de la création, pour comprendre les attentes – exprimées ou non – d’un client ou d’un marché ; pendant un développement, pour orienter le travail des aromaticiens de manière à ce qu’il réponde le mieux possible à ces attentes, et enfin pendant la phase de validation, lorsque plusieurs produits ont été développés et qu’il faut déterminer lesquels ont le plus de chance de plaire aux consommateurs. »

En parallèle, les aromaticiens entretiennent des échanges quotidiens avec les services réglementaires, qui leur permettent de composer des arômes conformes à la législation de l’industrie agroalimentaire, à la fois complexe et particulièrement stricte, différente dans chaque pays et sujette à d’incessants changements. C’est à l’issue d’un nombre important de procédures qu’un arôme peut enfin être vendu – par lots allant d’une dizaine de kilos à plusieurs centaines de tonnes selon les demandes, et sous près d’une centaine de formes possibles : en poudre, liquide, encapsulé, en billes ou en cristaux…

Un impératif figuratif

Difficile de résister à la tentation de comparer les aromaticiens et les parfumeurs, tant leurs métiers ont de points communs. Souvent issus de cursus voisins (notamment à l’Isipca, à Versailles), formés dans les écoles internes des sociétés de composition, ils travaillent ensuite une palette d’ingrédients commune, à l’exception notoire des molécules de synthèse n’existant pas dans la nature, essentielles à la créativité des parfumeurs mais que les aromaticiens ne manipulent presque pas.

Un symptôme de la différence la plus fondamentale entre les deux professions : l’approche de la formulation. « Lorsque mes amis parfumeurs reçoivent un brief, leur marge d’interprétation est grande, témoigne Jean-Philippe Fourniol, aromaticien senior chez IFF. Tandis qu’un arôme fraise devra toujours avoir le goût de fraise. On peut bénéficier d’un peu de liberté dans certaines notes, gourmandes notamment, mais on conservera toujours un référentiel culinaire ou naturel. » Si la parfumerie fine compte énormément de créations abstraites, les arômes semblent ne pas pouvoir se départir d’un impératif figuratif. « C’est fondamental, renchérit Anne Besnard. Au-delà de ses qualités techniques, un arôme doit contenir des éléments permettant au consommateur de l’identifier. Les gens doivent pouvoir se raccrocher au vrai fruit, au vrai poulet, au vrai fromage. » Quelques contre-exemples (les « arômes fantaisie ») existent, mais ils sont si rares que nos interlocuteurs ne citent guère que le Coca-Cola ou des boissons énergisantes comme Red Bull. Cette exigence de fidélité au référent naturel délimite nettement le cadre créatif dans lequel exercent les aromaticiens, mais elle n’empêche pas leur liberté.

Véronique Chambovet, qui partage son temps entre la biscuiterie-confiserie et l’hygiène buccale, concède que dans ce dernier secteur elle travaille « essentiellement la menthe ». « Mais il y a tellement de variétés différentes ! Et on peut, sans dénaturer le marqueur “menthe”, les twister avec des épices, des aromates, des agrumes… Le champ des possibles est vaste. » De son côté, Emmanuelle Bonnemaison évoque des notes de fleur d’oranger ou des facettes anisées, « perceptibles mais pas forcément identifiables », qui lui permettent de différencier les vanilles qu’elle travaille et d’y trouver un véritable territoire d’expression. Plus que tout, ce sont les contraintes du client qui titillent la créativité des aromaticiens, dès la sélection des matières premières. Reprenons l’exemple de la vanille – l’un des arômes les plus vendus au monde avec la fraise, le chocolat et le poulet. Quatre ingrédients permettent aujourd’hui de la travailler. L’extrait, très onéreux, est obtenu par extraction des gousses. Naturellement présente dans ces dernières, la molécule la plus caractéristique de leur odeur, la vanilline, peut être reproduite sous deux formes, l’une considérée comme naturelle (car obtenue par biotechnologie), l’autre comme synthétique (car obtenue par voie de synthèse chimique) et dite « identique nature ». Enfin, l’éthylvanilline est une molécule de synthèse dite « artificielle » (car n’existant pas dans la nature). Les aromaticiens jouent de ces options en fonction de la revendication que souhaite faire le client : pour que celui-ci puisse écrire sur un packaging « arôme naturel de vanille », 95 % des ingrédients (au moins) doivent provenir de la gousse et les 5 % restants, être naturels. Pour une mention « arôme naturel », pas de minimum d’extrait à utiliser, mais la vanilline de synthèse et l’éthylvanilline restent proscrites. Enfin, « arôme » tout court permet d’utiliser tous ces ingrédients sans restriction. À l’arrivée, la différence de prix est de taille : le kilo d’arôme se monnaie à partir de 5 euros, quand celui de certains extraits purs de vanille dépasse 5 000 euros…

Les goûts et les couleurs

Le marché auquel le produit est destiné constitue un autre paramètre important. Car face à un arôme de fraise, un consommateur espagnol n’a pas les mêmes attentes qu’un Allemand ou un Français : le premier aime sa fraise verte et fraîche, le second plutôt crémeuse et confiturée, et le troisième quelque part entre les deux… Assez arbitraires, ces différences de perception en côtoient d’autres qui s’expliquent par de réelles habitudes de consommation. Anne Besnard prend l’exemple de la mangue, un arôme pour lequel le profil olfactif connaît d’importantes variations selon les marchés. « En France, on mange essentiellement des mangues africaines, qui ont des notes soufrées et florales très différentes des mangues indiennes. Cette différence doit être prise en compte, car, si on propose le mauvais profil de mangue, les consommateurs ne reconnaissent pas le fruit. »

Il n’est parfois pas besoin de traverser les frontières pour constater une grande variété d’attentes vis-à-vis d’un même produit. Commercial chez dsm-firmenich, Nicolas Maire donne ainsi l’exemple d’un célèbre café soluble dont pas moins de sept recettes coexistent sur le seul territoire suisse : à chaque région la sienne ! Dans ce pays perméable à l’influence de la France, de l’Italie et de l’Allemagne voisines, certains produits révèlent des habitudes de consommation plutôt hétérogènes. « À un moment, la marque a voulu rationaliser ses dépenses et s’est mise à proposer une seule recette dans tout le pays. Les ventes ont chuté de 40 % ! Il a fallu réintroduire ces arômes spécifiques. » Alors que certains parfums deviennent des hits planétaires, le succès d’un arôme ne s’affranchit jamais totalement des différences culturelles qui s’expriment encore assez fortement dans l’alimentation, même si la mondialisation tend à homogénéiser les habitudes et les goûts. Là encore, l’exception qui confirme la règle est le Coca-Cola : une abstraction compatible avec toutes les sensibilités…

Du naturel !

Tandis que la découverte d’odeurs inédites peut engendrer de véritables modes en parfumerie, les tendances qui animent l’univers des arômes sont surtout liées aux évolutions de la société bousculant les produits alimentaires eux-mêmes. Tous nos interlocuteurs évoquent le phénomène « végétal » qui rebat les cartes de l’industrie depuis quelques années. Des steaks de céréales aux laits végétaux et à tous leurs dérivés, ces nouvelles matrices suscitent dans certaines sociétés la création d’équipes spécialisées. « Ce sont des bases compliquées, avec souvent beaucoup de off notes [des notes désagréables] qui doivent être masquées », précise Nicolas Maire. Aux arômes hédoniques, destinés à apporter du plaisir à la dégustation, se juxtaposent alors des arômes « technologiques », dont la vocation est plutôt de compenser un défaut perçu.

L’engouement de notre époque pour le naturel se retrouve aussi dans le cahier des charges des arômes eux-mêmes. « Les clients l’exigent de plus en plus, jusqu’à nous demander parfois le retrait de la mention “arôme”. Cela nous oblige à jouer avec des extraits », témoigne Margaux Cavaillès. Sauf que, ici comme en parfumerie, l’obsession pour le naturel n’est pas compatible avec les ressources limitées de la planète – planète qu’elle entend souvent, paradoxalement, protéger. « Tout le monde veut du naturel, du bio, mais personne ne comprend que la Terre ne peut pas nous fournir indéfiniment, regrette Nicolas Maire. Pour obtenir un litre d’extrait pur de fraise, il faut parfois plus de deux tonnes de fruits. C’est-à-dire que, si vous preniez littéralement toutes les fraises du monde, vous pourriez répondre aux besoins en extrait naturel… de l’Allemagne. »

L’ironie ne s’arrête pas là. Car il faut encore que l’arôme soit perçu comme authentique par des consommateurs dont le goût a été façonné par des standards qui ne l’étaient pas. « Ils demandent de la naturalité, mais souvent on leur présente un extrait et ils le rejettent, constate Emmanuelle Bonnemaison. Beaucoup ont une vision déformée de la cerise, par exemple, parce qu’ils se sont habitués à la molécule qu’on lui associe, le benzaldéhyde, avec cette note “noyau” amandée que la vraie cerise n’a pas si intensément. » Et lorsque ce ne sont pas les arômes qui ont déformé le palais des consommateurs, ce sont les contraintes de l’industrie agroalimentaire mondialisée qui en ont eu raison. « Combien de gens savent ce qu’est un vrai goût de pêche ?, s’interroge Jean-Philippe Fourniol. Ceux qui ont eu le privilège d’en cueillir une sur l’arbre à maturité savent que c’est très différent de celles que l’on trouve en supermarché : des fruits cueillis trop tôt pour qu’ils tiennent le temps du transport. »

Finalement, comme souvent, tout est une question d’éducation. « On a régulièrement été montrés du doigt, accusés de mener les gens par le bout de la langue, poursuit Jean-Philippe Fourniol. Pourtant on ne fait que répondre aux attentes du consommateur, et on mesure combien celui-ci est paradoxal. Il attend d’un produit qu’il soit rigoureusement identique toute l’année, et les arômes permettent justement cette standardisation. Si on passe au tout-naturel, il faut prendre en compte la saisonnalité, accepter que certaines tonalités soient parfois accessibles et parfois non, qu’il puisse y avoir des variations de goût. Ça, le consommateur est prêt à l’accepter quand il fait la cuisine ou qu’il va au restaurant, mais pas quand il achète un produit industriel. Les jeunes générations sont de plus en plus sensibles à l’écologie, à l’impact des modes de production sur la nature. Mais est-ce qu’elles le répercutent réellement sur leur façon de consommer ? » Si l’industrie fait le pari de la transparence et de la pédagogie, les aromaticiens pourront certainement jouer un rôle essentiel dans cette délicate – mais nécessaire – transition.

- Cet article est initialement paru dans Nez, la revue olfactive #10 – Du nez à la bouche

Visuel principal : © Antoine Cossé

En direct de Grasse : le Prix du Phénix récompense Quentin Bisch, Isabelle Doyen, Jérôme Épinette… et l’Osmothèque !

Le Prix du Phénix (anciennement Prix François Coty) a réuni ce lundi 16 octobre, à la Bastide Saint-Antoine à Grasse, de nombreux acteurs de l’industrie du parfum pour décerner trois récompenses : le Prix du Phénix, le Prix d’honneur et le Prix international et un prix très spécial.

Relancé en 2018 après quelques années de sommeil, le Prix François Coty connaît une nouvelle impulsion.

Un nouveau nom, d’abord : le Prix du Phénix. Véronique Coty, sa directrice et infatigable animatrice, explique en effet avoir voulu étendre l’audience de ce prix à un public plus large, tout en conservant un lien symbolique avec son illustre ascendant, en faisant référence aux armoiries familiales.

Comme un symbole, cette édition 2023 s’est également déplacée, de façon inédite, à Grasse. On pourrait en effet presque parler de renaissance d’une capitale mondiale du parfum que l’inscription en 2018 des « savoir-faire liés au parfum en Pays de Grasse » au patrimoine de l’Unesco a replacée sur le devant de la scène parfumée. Portée par le maire Jérôme Viaud, parrain de la cérémonie, la ville s’emploie à encourager de nombreuses initiatives de l’écosystème, comme le Simppar (Salon international des matières premières pour la parfumerie), qui après 30 ans d’existence s’y transportera en mai 2024, comme l’annonçait Thierry Duclos dans l’entretien accordé à Nez en juin dernier. Et aujourd’hui le Prix du Phénix, qui vient conclure un week-end consacré au parfum à Grasse, à travers plusieurs conférences (Élisabeth de Feydeau, Osmothèque, Antoine Leclef – jardinier de la Villa Botanica) et la traditionnelle Journée du parfum, organisée par le Rotary Club de Grasse.

Au cœur de la mission que s’est fixée le Prix du Phénix, on trouve la mise en avant de la création et surtout des créateurs de parfums. Il récompense en effet ceux qui par leur carrière exemplaire ont su poser « une empreinte singulière dans le paysage olfactif contemporain, entre créativité, technicité et modernité ». On compte parmi ses précédents lauréats des parfumeurs et parfumeuses incontournables : Alberto Morillas, Olivier Polge, Francis Kurkdjian et Olivier Pescheux.

En 2022, il avait été décerné à Delphine Jelk, parfumeuse maison chez Guerlain, qui en ce lundi 16 octobre a passé le relais à Quentin Bisch[1]Vous pouvez visionner le discours de remerciement de Quentin Bisch sur notre compte Instagram. Celui-ci occupe depuis quelques années une place privilégiée dans l’industrie. Travaillant aussi bien pour le grand public que pour des maisons indépendantes, il a su imprimer un style singulier à ses créations. On lui doit entre autres Vétiver écarlate, Cédrat céruse et Iris de gris de la collection du « Potager » de l’Artisan parfumeur, qui faisait partie de nos favoris 2022 ; B683, Ganymède et Encelade de Marc-Antoine Barrois ; ou encore du très réussi Angel Muse pour Thierry Mugler.

S’il fait aujourd’hui partie de l’équipe de parfumeurs de la maison de composition Givaudan, il a été formé initialement à Grasse, chez Robertet, par Michel Almairac qui avait lui-même reçu un Prix d’honneur en 2018.

Ce même Prix d’honneur a été cette année décerné à Isabelle Doyen, qui succède à Émilie Coppermann (Symrise – 2018), Christopher Sheldrake (Chanel – 2021) et Anne Flipo (IFF) qui en tant que récipiendaire 2022 lui a remis la récompense lors de la cérémonie.

On connaît bien Isabelle Doyen pour son étroite collaboration avec Annick Goutal et depuis de nombreuses années avec sa fille, Camille Goutal, avec qui elle a créé la marque Voyages imaginaires. Elle incarne, pour la commission technique, « une parfumerie sensible, inventive et audacieuse. » On ne peut qu’acquiescer : Nuit de bakélite de Naomi Goodsir, ou encore L’Eau des immortels cocréé avec Camille Goutal font partie de nos coups de cœur absolus. Peut-être tout autant que ses créations, on retiendra qu’elle a marqué de son talent et de sa bienveillance des générations de parfumeurs et parfumeuses : de nombreux étudiants de l’Isipca, qu’ils œuvrent en tant que créateurs indépendants ou dans des maisons de composition, ont bénéficié de son enseignement au sein de l’école versaillaise.

Le dernier des trois prix, créé en 2022 et décerné alors à Philippe Paparella-Paris (Symrise), est venu récompenser le travail de Jérôme Épinette qui depuis le bureau de création new yorkais de Robertet est notamment le compositeur des parfums de la marque Byredo. C’est d’ailleurs un parfum de la marque suédoise, Vanille antique, qu’il a choisi pour concourir.

Invitée surprise, mais de marque, l’Osmothèque a été distinguée en fin de cérémonie. Thomas Fontaine (Président), Anne-Cécile Pouant (Directrice), Isabelle Chazot (Directrice du comité scientifique) et Christopher Sheldrake (vice-président) sont montés sur scène pour recevoir, au nom du conservatoire international du parfum, un prix inédit, récompensant l’implication de l’association et de ses bénévoles en faveur du patrimoine de la parfumerie. Et qui d’autre pour cette remise de prix que le facétieux Marc-Antoine Corticchiato (Parfum d’empire), lui qui perpétue avec passion et authenticité une tradition rare, celle de parfumeur et de fondateur d’une marque de parfum ? Comme un certain François Coty.

Tel le phénix, souhaitons à ces lauréats d’entrer dans la légende… du parfum.

—

Le Prix du Phénix. Comment ça marche ?

La sélection des nominés est confiée à la commission technique de l’association du Phénix. Composée de maîtres parfumeurs, de membres de la Société française des parfumeurs et de l’Osmothèque de Versailles, celle-ci élabore chaque année au mois de mai une liste de parfumeurs-créateurs au sommet de leur art, et ayant créé au moins un parfum commercialisé pendant l’année qui précède. L’association propose à ces parfumeurs de concourir dans les catégories Prix du Phénix et Prix International S’ils acceptent, ces derniers doivent faire parvenir trois parfums de leur choix, représentatifs de leur signature et leur style. Certaines années, la commission technique choisit également d’attribuer un Prix d’honneur : celui-ci n’est pas soumis au vote du jury.

L’élection des lauréats est faite par un jury composé de parfumeurs reconnus, généralement entre 6 et 8. Ses membres reçoivent l’ensemble des parfums soumis par les nominés dans un coffret anonymisé. Les fragrances y sont présentées dans des flacons génériques numérotés, afin que le choix du jury puisse se baser uniquement sur la dimension olfactive des créations. Chaque membre du jury choisit trois nominés par catégorie : il attribue trois points à son favori, deux au deuxième, et un au troisième. Un huissier collecte tous les votes et dresse un procès-verbal. Seuls les lauréats sont annoncés : les autres candidats ne sont pas dévoilés, et ils peuvent être sélectionnés à nouveau dès l’année suivante.

- Le site du Prix du Phénix : www.prixduphenix.fr

Visuel principal : © Laurent Zabulon

Nathalie Mandairon : « Des projets inédits ont pu voir le jour grâce au GDR O3 »

Né en 2015, le Groupement de recherche O3 – Odorant, Odeur, Olfaction –, ou GDR O3 pour les intimes, vise à développer des projets transdisciplinaires sur le sujet des odeurs dans leur sens le plus large. Afin d’inaugurer la collaboration conclue avec Nez et à l’occasion de la fête de la science, nous vous proposons une interview de Nathalie Mandairon, directrice de recherche en neurosciences au CNRS et directrice du GDR O3, et Xavier Fernandez, professeur de chimie à Université Côte d’Azur qui en est le directeur adjoint, qui reviennent sur huit ans d’existence.

Comment le GDR O3 a-t-il vu le jour en 2015 ?

Nathalie : Le laboratoire de chimie de Nice a répondu à une sollicitation du CNRS : dans un premier temps, ils ont donc monté un dossier, constitué un panorama d’équipes de recherche qui regroupe tous les domaines se rapportant au sujet, en partant de l’odeur elle-même jusqu’à sa perception physiologique et ses nombreuses applications.

Plus récemment, nous avons structuré le groupe. Il y a un bureau qui compte une dizaine de membres bénévoles, et des sous-groupes, pour la communication par exemple. Le GDR O3 réunit désormais 55 équipes des différents laboratoires en France qui couvrent notre sujet, ce qui représente environ 150 membres, sans compter les nombreux étudiants post-doctorants.

Xavier : Nous essayons également d’intégrer des chercheurs dont ce n’est pas la spécialité mais qui peuvent cependant s’y intéresser dans le cadre de leur travail, comme c’est le cas, par exemple, de certains géographes. C’est un réseau très ouvert. Mais nous faisons attention à ne pas intégrer certains courants alternatifs qui ne s’inscrivent pas dans la déontologie de la recherche académique, et viendraient trouver dans le GDR une caution scientifique.

Pourquoi avez-vous mis en place ce projet ?

Nathalie : L’objectif du GDR O3 est de fédérer et d’animer la communauté scientifique autour des odeurs et odorants. Cet objet d’étude, très vaste, concerne des disciplines parfois éloignées qui ont finalement peu l’occasion d’échanger : le cloisonnement est très fort dans la recherche académique françaises (Universités, CNRS, INSERM, INRAé, INRIA…). Le but premier est ainsi de développer des projets de recherche entre des acteurs qui n’auraient pas forcément l’occasion de se rencontrer par ailleurs. Les réunions annuelles du GDR sont en cela essentielles : pendant deux jours, les différents membres peuvent présenter leurs travaux et créer des liens. Nous avons également lancé un appel à projet afin d’inciter les laboratoires à collaborer.

En dehors de la création d’un réseau de chercheurs sur cette thématique, le GDR O3 a-t-il d’autres fonctions ?

Nathalie : C’est le bureau d’entrée des sollicitations extérieures venant du grand public, d’industriels ou de chercheurs. Nous nous occupons ensuite de rediriger les demandes aux équipes les plus à même d’y répondre. C’est aussi en ce sens que nous avons créé l’annuaire en ligne, qui regroupe nos membres et décrit leurs domaines de recherche.[1]Pour consulter l’annuaire, cliquez ici

Par ailleurs, les étudiants du GDR s’investissent beaucoup : ce sont eux qui ont mis en place les webinaires mensuels,[2]Les webinaires sont disponibles en replay sur le site du GDR O3 accessibles à tous, où un chercheur prend la parole sur un sujet. Plus largement et grâce à son site web, le GDR a également pour mission de diffuser l’information scientifique.

Xavier : L’un des objectifs du GRD est ainsi de dépoussiérer la façon dont on imagine la recherche sur les odeurs, de rappeler qu’elles ne sont pas seulement un matériau pour les parfumeurs. C’est un champ très large avec une véritable dynamique, notamment en France.

Après 8 ans d’existence, quel est le bilan et quels sont vos projets pour l’avenir ?

Nathalie : Nous sommes très heureux du chemin accompli : des projets inédits ont pu voir le jour grâce au GDR O3. Je travaille par exemple en tant que neuroscientifique avec Sylvie Baudino, spécialisée en génétique des plantes, afin de comprendre pourquoi le parfum de la rose est si attractif.

Xavier : Pour ma part, j’ai collaboré avec des archéologues sur un projet mêlant histoire et chimie moléculaire : jamais je n’y aurais jamais pensé seul ! Aujourd’hui, la période de financement par le CNRS se termine : on est en pleine réflexion sur la forme que cela va prendre pour poursuivre ce projet si fructueux.

Nous souhaitons également faire grandir notre visibilité. Nous sommes déjà présents dans certains événements comme le congrès Olfaction et perspectives de l’Isipca. Mais nous voulons mieux mettre en avant les travaux de nos chercheurs : le partenariat avec Nez nous donne beaucoup d’espoir en ce sens.

Visuel : Nathalie Mandairon et Xavier Fernandez

Notes

| ↑1 | Pour consulter l’annuaire, cliquez ici |

|---|---|

| ↑2 | Les webinaires sont disponibles en replay sur le site du GDR O3 |

Grasse, l’ancrage naturel de dsm-firmenich

Partenariat éditorial

Si dsm-firmenich est d’abord connue pour son expertise en molécules de synthèse, la maison de composition est présente à Grasse depuis 2007. Son implantation progressive s’y est concrétisée en 2020 avec l’acquisition de la Villa Botanica, un havre de nature ouvert aux parfumeurs et aux clients dès l’année suivante. Elle raconte aujourd’hui cet ancrage dans un ouvrage qui dévoile la symphonie des quatre saisons au cœur de la capitale mondiale de la parfumerie.

On a souvent limité dsm-firmenich à la création de molécules de synthèse dans laquelle elle a été pionnière. C’est en effet à Genève, loin des champs de fleurs, qu’a débuté son histoire : le chimiste Philippe Chuit s’associe au financier Martin Naef en 1895, alors qu’émergent à peine les premiers ingrédients synthétiques qui permettront à la parfumerie moderne de voir le jour. Dans le local loué par Charles Firmenich, ils développent un procédé de fabrication de vanilline, créent des molécules devenues iconiques comme l’Iralia à l’odeur de violette irisée, qui entre dans la base Diantine sans laquelle le grand Origan de Coty (1905) n’aurait pas existé. Un véritable centre de recherches voit le jour, alors dirigé par Leopold Ruzicka, qui obtient un prix Nobel en 1939 pour son travail sur les muscs.

Son expertise technique est aussi ce qui permet à la société de trouver les meilleures techniques d’extraction pour les matières premières naturelles. Si l’on parle aujourd’hui comme d’une innovation de l’extraction aux fluides supercritiques (aussi appelée extraction CO2), rappelons qu’elle a été introduite à échelle industrielle pour les applications aromatiques dès 1994 chez dsm-firmenich, qui développera notamment un extrait de poivre rose entrant dans la composition de Pleasures d’Estée Lauder.

La société a également officialisé en 2021 un procédé d’extraction électromagnétique, baptisé Firgood, qui utilise l’eau déjà présente dans la biomasse, sans ajout de solvant, très peu gourmande en énergie. Et surtout pourvoyeuse d’extraits d’une pureté olfactive sans précédent – qui permet même de faire parler les fleurs jusque-là muettes.

Pionnière donc sur la synthèse mais aussi sur les techniques d’extraction des naturels, dsm-firmenich incarne l’interdépendance de ces types d’ingrédients bien souvent opposés. Comme le résume Fabrice Pellegrin, parfumeur principal et directeur de l’innovation des produits naturels de la société : « Cette opposition n’a pas de pertinence dans notre métier : la synthèse apporte la modernité, le naturel offre la poésie ; nous avons absolument besoin des deux pour créer ». Rappelons une fois de plus que naturel et synthèse fonctionnent toujours main dans la main : cette dernière résulte souvent de l’étude des ingrédients naturels, soit parce qu’ils permettent d’identifier des corps odorants qui seront ensuite synthétisés, soit parce qu’ils servent de base pour les réactions permettant d’obtenir des molécules.

Le travail des naturels, que la société a ainsi à cœur depuis plus de deux décennies, est magnifiquement représenté par les photographies de Philippe Frisée, qui illustrent l’ouvrage Grasse – De la fleur au parfum tout juste publié chez Gallimard. L’occasion pour dsm-firmenich de conter, sous les mots de Lionel Paillès, son ancrage dans la capitale de la parfumerie, à travers les quatre saisons qui bercent les cultures et donnent leur tempo aux productions. Champs de rose centifolia, lavande, jasmin grandiflorum et mimosa s’entremêlent aux ateliers d’extractions chromés, aux blouses blanches des équipes techniques : un beau livre pensé comme une essence dans laquelle seraient distillés les seize ans de présence de la société dans la cité provençale.

Celle-ci débute en effet avec le rachat de Danisco, spécialiste des arômes, en 2007. Pierre Ruch, actuel président du site de dsm-firmenich Grasse et directeur des opérations, faisait partie de cette société danoise. Il se souvient de ces années : « Suite au rachat, il a été décidé d’y créer un site d’excellence pour les ingrédients naturels, où l’on a rapatrié les acheteurs, la partie innovation, celle de la recherche et développement pour y faire des essais pilote… Dès lors que l’on parle des naturels, avoir toute l’équipe sur place devient une nécessité : les différentes étapes sont toutes en lien, c’est un véritable écosystème. On est désormais 150 personnes sur site. » Et Fabrice Pellegrin de compléter : « Avoir tous les systèmes de transformation sur place est une véritable chance : on peut faire les productions au niveau laboratoire comme au niveau industriel. C’est un gain de temps dans le développement des nouveaux produits, qui prend déjà plusieurs années. »

À l’usine de Tourrettes sont extraites les plantes locales cultivées par les producteurs locaux de renom, comme les Rebuffel dont dsm-firmenich s’est engagé, dès le début des années 2000, à acheter toute la production de rose centifolia. En s’implantant dans le berceau de la parfumerie, la société s’inscrit cependant dans le futur : les partenariats sont pensés sur le long terme, et permettent de sécuriser les approvisionnements même lorsque les récoltes sont mauvaises.

Mais tout ne peut pas être produit à Grasse : les matières premières viennent souvent de plus loin. dsm-firmenich a développé un système de partenariats en joint-venture – c’est-à-dire en prise de participation actionnariale – avec les meilleurs producteurs à la source sur chaque continent. « J’ai accompagné le premier que nous avons mené avec Jasmine Concrete en Inde en 2014, Nelixia au Guatemala en 2018 » explique Pierre Ruch. « Et nous venons de nous engager dans un nouveau partenariat prometteur à Madagascar. Nous leur garantissons une sécurité financière grâce aux contrats de collaboration, et pouvons apporter notre savoir-faire en termes d’extraction. Mais ce sont eux qui gèrent sur place. » dsm-firmenich est ainsi la maison de composition qui offre le plus large portefeuille d’ingrédients à ses parfumeurs, tant au niveau des naturels que des synthétiques.

Ce sont d’ailleurs les parfumeurs eux-mêmes qui choisissent les prochaines matières qui viendront enrichir leur palette, et notamment Fabrice Pellegrin. « Les producteurs nous font parvenir leurs nouvelles biomasses, et nous cherchons la meilleure extraction. Après une première sélection, nous réunissons les maîtres parfumeurs à la Villa Botanica, un lieu idyllique acquis en 2020 par la société. » Il faut imaginer une bastide provençale autour de laquelle poussent une multitude de plantes à parfums, et qui offre une vue imprenable sur la baie de Cannes. Une serre de 100m2 complète depuis peu le tableau : on peut y sentir nombre de ces plantes exotiques cultivées à travers le monde qui entrent dans la palette des créateurs.

Pour le parfumeur, qui a porté ce projet, le lieu relève de l’évidence : « C’est un véritable écrin qui n’existe pas ailleurs. Sa fonction est triple : elle constitue un espace de travail unique pour nos parfumeurs, qui ont tout à disposition pour faire des essais, des pesées, mais dans un environnement exceptionnel, où ils se sentent chez eux. C’est aussi un lieu de réception magnifique pour nos clients, qui peuvent par exemple y organiser des lancements. Sa vocation est également pédagogique : créateurs et clients peuvent y retrouver les plantes qui entrent dans les compositions. » Quelle meilleure manière de mettre en avant sa ville natale ? Lorsqu’il a présenté ce projet, l’équipe de dsm-firmenich en a immédiatement saisi tout le potentiel. Elle s’est largement impliquée pour le mettre en place, et a su s’entourer des meilleurs : c’est ainsi Antoine Leclef, jardinier paysagiste, qui est aux rênes de ce jardin aux allures d’Eden.

La société fourmille d’idées pour les années à venir, et nourrit notamment l’ambition de faire du lieu une « Villa Médicis du parfum » qui permettra des échanges entre les parfumeurs et d’autres créateurs. C’est d’ailleurs ici que Fabrice Pellegrin a invité le chef étoilé Akrame Benallal, avec lequel il a imaginé Adorem, un parfum de la collection 1+1 éditée par Nez.

Cette vision de l’avenir illustre parfaitement l’objectif de dsm-firmenich dans son ancrage grassois : rendre hommage à la nature, la protéger, la sublimer par la création artistique, grâce aux avancées de la technologie.

Visuel principal : © Philippe Frisée

Daniela Andrier : « Le sillage du N°19 a inspiré ma manière de composer en général »

Il y a des parfums qui disparaissent aussi vite qu’ils sont apparus. Et puis il y a les parfums qui comptent, ceux qui marquent à jamais la vie et la carrière d’un parfumeur. Semaine après semaine, ils sont désormais plusieurs à nous avoir conté leur rapport à une création, et l’influence parfois inconsciente de celle-ci sur leur manière de composer.

Ce 19 septembre, jour de son anniversaire, Daniela Andrier nous parle de l’une de ses références, le N°19 de Chanel.

Le N°19 de Chanel est le seul parfum qui ait eu une telle place dans ma vie. J’étais enfant lorsque je l’ai senti pour la première fois, porté par ma tante. C’est une femme sublime que j’admirais et que j’admire aujourd’hui encore. Elle dégage une forme de noblesse qui m’émerveille. Son visage m’apparaissait alors comme celui d’une reine : sa gestuelle, le son de sa voix, tout en elle me semblait remarquable. Le N°19 a ainsi immédiatement été associé, pour moi, à la grâce qui émanait d’elle. Je me souviens lui avoir confié cette phrase, qui me semble parfois étrange : « Ton parfum est noble comme les feuilles d’automne ! » Ne me demandez pas pourquoi j’avais fait cette association. Ce n’est pas du tout ce à quoi me fait penser ce parfum aujourd’hui mais, dans mon imaginaire d’enfant, j’y percevais quelque chose d’extrêmement raffiné et, c’est bien le mot, quelque chose de noble. Ce parfum est aussi d’une tendresse infinie, presque maternelle, avec ses facettes poudrées, irisées, et le galbanum qui rend l’ensemble très élégant. Le dialogue entre la note verte assez distante, mystérieuse et la douceur du muguet, avec son côté joyeux, y est admirable.

Le N°19 est devenu une référence pour moi. C’est drôle : ce chiffre est celui de ma date de naissance, le 19 septembre – mais je n’ai remarqué cette coïncidence que tardivement. J’ai fait mon premier stage chez Chanel et il a toujours été, à mes yeux, le plus beau parfum de la maison. Le temps a passé, je vois moins souvent ma tante qu’alors, mais lorsqu’il m’arrive de croiser une femme qui s’en est parée, j’ai véritablement l’impression qu’il l’embellit.

Pourtant, je n’ai jamais pu le porter moi-même de manière quotidienne ; était-ce parce qu’il m’était si important ? J’ai en effet l’impression que ce serait comme avoir un chef-d’œuvre accroché autour du cou : dans la vie de tous les jours, c’est presque trop.

C’est aussi une affaire d’idéalisation : lorsqu’on se retrouve face au réel, alors on est en prise avec les défauts. C’est ce que j’aime profondément dans la nature humaine : la dualité très complémentaire entre l’emphase de l’idéalisation et la confrontation au réel ; c’est la rencontre entre les deux qui permet la connaissance véritable. Quand j’analysais le N°19, certains aspects me dérangeaient, notamment un accord en fond, sûrement la mousse de Saxe. Ce décalage entre le sublimé et le réel a motivé mon travail minutieux autour de ce parfum.

C’est ce que j’ai fait pour la première fois lorsque j’étais à New-York avec mon mari et notre première fille, entre 1998 et 1999. Si cette période reste gravée comme l’une des plus heureuses de ma vie, elle l’était moins du point de vue professionnel : c’était une traversée du désert, notamment parce que la manière de procéder était très différente aux États-Unis et ne me convenait pas du tout. J’avais donc décidé de travailler en solitaire sur des projets qui me tenaient à cœur. J’ai alors commencé à explorer le N°19, pour en extraire l’essentiel, en le dépouillant de ce qui me dérangeait. J’ai nommé ce parfum – je ne sais pas vraiment pourquoi – Mani T6 : cherchant un équilibre, à mon sens parfait, entre galbanum, iris, notes rosées et muscs.

Et puis, l’année suivante, je suis rentrée en France et j’ai commencé à travailler un iris à partir de ce Mani T6 avec Fabio Zambernardi, qui était déjà alors directeur artistique de Prada. En résulte un premier parfum qui sort de manière confidentielle en 2003, le N°1 Iris de Prada, diffusé uniquement dans les boutiques de la marque. Fabio, qui le portait régulièrement, m’a alors demandé une déclinaison plus estivale. Une version tout en finesse en a découlé, où j’ai notamment affiné la subtilité de la diffusion : l’Infusion d’iris a été commercialisée en 2007. Aujourd’hui encore, celle-ci constitue la quintessence de ce que j’aime dans le N°19, comme un prolongement de ce rêve d’enfance. Comme lui, elle se définit par ce sillage qui sait rester présent sans jamais être impoli, sans jamais envahir l’espace d’autrui. Parler, sans écraser ceux qui nous entourent : voilà une qualité essentielle à mes yeux pour un parfum, qui va à l’encontre des sorties actuelles. Je pourrais dire que le sillage du N°19, dans sa justesse – avant même de parler de son esthétique – a inspiré ma manière de composer en général.

Trouver un dosage subtil, qui se perçoive sans importuner, est un exercice délicat, complexe. C’est aussi une exigence que je tiens d’Édouard Fléchier, qui m’a appris mon métier. Il me demandait constamment de « simplifier ! » À l’époque, cela m’agaçait, et pourtant aujourd’hui rien ne me sert autant que cet impératif.

L’Infusion d’iris demeure l’un des seuls parfums que j’ai pu porter, avec la Fleur d’oranger de Fragonard. Je n’ai jamais réussi à vider un flacon de ces grands parfums que j’admirais : le N°19, Jicky, Aromatics Elixir…. Ils n’ont jamais été pour moi que des compagnons d’un jour : trop grandioses ; et sûrement mes muses pour toujours…

D’autres parfums ont découlé de ce travail de décorticage. Il y a notamment Untitled de Maison Maison Margiela, autour du galbanum. Cette matière, sous sa forme d’essence comme de résinoïde, est l’une de mes préférées, avec le lentisque, l’iris et la fleur d’oranger, même si je dis souvent que je n’ai pas de favoris – ce qui est vrai d’une certaine manière car j’ai besoin d’aimer toutes les matières de la palette.

C’est ainsi, finalement, de mon amour pour le N°19 qu’ont découlé ces créations : reconnaître ses défauts, embrasser toutes ses nuances, cesser de le mystifier, voilà pour moi aussi la définition de l’amour véritable.

Daniela Andrier, le 4 juillet 2023.

Visuel principal : © Givaudan

______

DOSSIER « CONFIDENCES PARFUMEES »

- Jean-Claude Ellena : « Il y eut un avant et un après Diorella »

- Jean-Michel Duriez : « Après l’ondée est une légende »

- Céline Ellena : « Et puis Le Feu d’Issey est apparu, un truc tout rond sans fond ni tête »

- Daphné Bugey : « L’Origan et sa prodigieuse descendance ont, chacun à leur manière, marqué l’histoire de la parfumerie »

- Delphine Jelk : « J’ai été bouleversée par ce jeu que Jicky tisse avec la peau »

- Mathilde Bijaoui : « Vétiver de Guerlain n’a cessé de peupler mon histoire »

- Camille Goutal : « Femme est resté gravé en moi de manière olfactive mais aussi très visuelle, photographique »

- Isabelle Doyen : « Ce que ma mère semblait exhaler à la manière des fleurs était en fait Mitsouko »

- Mathilde Laurent : « J’ai immédiatement considéré Femme comme une sorte d’idéal olfactif »

- Karine Chevallier : « Ma rencontre avec le Vétiver de Carven participe aux fondements de ma manière de composer »

- Patrice Revillard : « J’ai réalisé bien plus tard que mon coup de foudre pour Body Kouros n’était pas si anodin »

- Dora Baghriche : « J’ai depuis Hiris cette passion pour ces matières terriennes, protectrices »

- Pierre Bourdon : « L’Eau d’Hermès a nourri les compositions les plus chères à mon cœur »

- Mandy Aftel : « Joy de Jean Patou me transportait vers des lieux exotiques »

- Michel Almairac : « Habanita est à mes yeux aussi illustre que Shalimar ou L’Heure bleue »

- Daniela Andrier : « Le sillage du N°19 a inspiré ma manière de composer en général »

- Julie Massé : « Créer de l’attachement, voilà la quête éternelle que m’a murmurée Arpège »

- Céline Bourdoncle Perdriel : « Fleurs d’oranger de Serge Lutens m’a accompagnée et certainement guidée »

- Vincent Ricord : « Avec Féminité du bois, je découvrais une mélodie intimiste débordant de poésie

- Julien Rasquinet : « Au-delà de sa beauté olfactive, Aromatics Elixir porte une leçon de création »

Michel Almairac : « Habanita est à mes yeux aussi illustre que Shalimar ou L’Heure bleue »

Il y a des parfums qui disparaissent aussi vite qu’ils sont apparus. Et puis il y a les parfums qui comptent, ceux qui marquent à jamais la vie et la carrière d’un parfumeur. Semaine après semaine, ils sont désormais plusieurs à nous avoir conté leur rapport à une création, et l’influence parfois inconsciente de celle-ci sur leur manière de composer.

Aujourd’hui, Michel Almairac évoque Habanita de Molinard, une « pièce de musée » composée en 1921 par Henri Bénard, qu’il a découvert enfant.

Pour moi, Habanita de Molinard fait partie de ces compositions illustres de l’histoire de la parfumerie, au même titre que Shalimar ou L’Heure bleue de Guerlain.

Notre rencontre a eu lieu en 1963 ou 1964. Je devais avoir une dizaine d’années à cette époque, et à part quelques notes d’eau de Cologne ou d’eau de toilette à base de lavande, le parfum m’était totalement étranger. Jusqu’au jour où mon père, qui faisait partie de l’organisation du rallye automobile Pays de Grasse Fleurs et Parfums, a rapporté à la maison des cadeaux reçus de la part de sponsors. Parmi ceux-ci se trouvaient plusieurs flacons et savons siglés Habanita de Molinard. « Surtout, tu n’y touches pas ! », crut-il bon de me préciser. À votre avis, que fis-je ? Une fois mon père éloigné, non seulement j’ouvris l’un des vaporisateurs, mais je m’en aspergeai généreusement. Pour l’enfant que j’étais, dépourvu de tout vocabulaire spécifique, cela sentait tout simplement le miel. Je n’ai su que plus tard que la fragrance s’appuyait sur un accord associant au miel – que j’avais bien perçu – le vétiver et la vanille. Cet accord précurseur confère à Habanita un caractère très marqué. Son empreinte olfactive ambrée, vanillée, miellée fixe cette composition dans le temps et lui donne un impact inoubliable. En cela, je le considère comme un chef d’œuvre.

Je ne saurais dire si Habanita a décidé de ma vocation, mais il est vrai qu’il m’a souvent inspiré. J’ai beaucoup travaillé et décliné cet accord. Je peux citer une variation pour femme avec Joop ! Nuit d’été, ou ce que je considère comme en étant des interprétations masculines : Relax de Davidoff et Minotaure de Paloma Picasso. J’aime particulièrement ce dernier.

Après le décès de mes parents, j’ai retrouvé dans leur maison l’un des fameux flacons d’Habanita reçus au début des années 1960. Il est remarquablement scellé par un opercule métallique, comme sur certains médicaments. Je n’ai jamais eu le courage de l’ouvrir. Non pas à cause de l’émotion qui pourrait surgir : c’est plutôt l’envie de garder intacte ce que je considère comme une pièce de musée.

Michel Almairac, le 5 septembre 2023.

Visuel principal : © William Parra

______

DOSSIER « CONFIDENCES PARFUMEES »

- Jean-Claude Ellena : « Il y eut un avant et un après Diorella »

- Jean-Michel Duriez : « Après l’ondée est une légende »

- Céline Ellena : « Et puis Le Feu d’Issey est apparu, un truc tout rond sans fond ni tête »

- Daphné Bugey : « L’Origan et sa prodigieuse descendance ont, chacun à leur manière, marqué l’histoire de la parfumerie »

- Delphine Jelk : « J’ai été bouleversée par ce jeu que Jicky tisse avec la peau »

- Mathilde Bijaoui : « Vétiver de Guerlain n’a cessé de peupler mon histoire »

- Camille Goutal : « Femme est resté gravé en moi de manière olfactive mais aussi très visuelle, photographique »

- Isabelle Doyen : « Ce que ma mère semblait exhaler à la manière des fleurs était en fait Mitsouko »

- Mathilde Laurent : « J’ai immédiatement considéré Femme comme une sorte d’idéal olfactif »

- Karine Chevallier : « Ma rencontre avec le Vétiver de Carven participe aux fondements de ma manière de composer »

- Patrice Revillard : « J’ai réalisé bien plus tard que mon coup de foudre pour Body Kouros n’était pas si anodin »

- Dora Baghriche : « J’ai depuis Hiris cette passion pour ces matières terriennes, protectrices »

- Pierre Bourdon : « L’Eau d’Hermès a nourri les compositions les plus chères à mon cœur »

- Mandy Aftel : « Joy de Jean Patou me transportait vers des lieux exotiques »

- Michel Almairac : « Habanita est à mes yeux aussi illustre que Shalimar ou L’Heure bleue »

- Daniela Andrier : « Le sillage du N°19 a inspiré ma manière de composer en général »

- Julie Massé : « Créer de l’attachement, voilà la quête éternelle que m’a murmurée Arpège »

- Céline Bourdoncle Perdriel : « Fleurs d’oranger de Serge Lutens m’a accompagnée et certainement guidée »

- Vincent Ricord : « Avec Féminité du bois, je découvrais une mélodie intimiste débordant de poésie

- Julien Rasquinet : « Au-delà de sa beauté olfactive, Aromatics Elixir porte une leçon de création »

Concours de Bagatelle : à la découverte des roses de demain

Partenariat éditorial

Depuis 1907, le concours international de roses nouvelles de Bagatelle récompense des rosiers remarquables pour leur beauté ou leur parfum. Pour cette 116

e édition, Nez faisait partie du jury, aux côtés notamment de Jeanne Bichet, évaluatrice chez Luzi. Reportage.

« Celui-là n’a pas beaucoup de fleurs, mais elles ont une teinte originale et lumineuse. – Il présente un beau feuillage, sa silhouette est bien ramifiée, on a un parfum assez présent, légèrement épicé… Alors, on lui met combien ? » Ce jeudi 15 juin, la roseraie du parc de Bagatelle bourdonne de petits groupes armés de stylos et de carnets de note. Comme chaque année depuis 1907, le célèbre jardin situé dans le bois de Boulogne à Paris accueille le concours international de roses nouvelles de Bagatelle. Pionnier du genre à sa création, il a depuis été rejoint par de nombreuses compétitions à travers le monde, jusqu’au Japon et en Nouvelle-Zélande. En Europe, la floraison des rosiers ne durant que quelques mois, les concours se succèdent semaine après semaine de Barcelone à Belfast et de Rome à Varsovie. « En mai-juin, les amateurs de roses sont carrément débordés », s’amuse Jeanne Bichet. Membre du jury du concours de Bagatelle depuis seize ans, elle fait également partie de la commission qui décerne le prix des parfumeurs, avec Norbert Bijaoui et Pierre Nuyens de la Société française des parfumeurs et Ursula Wandel (Givaudan). Jeanne est aussi familière des lieux pour les visiter régulièrement en compagnie de parfumeurs ou de marques pour lesquelles Luzi crée des fragrances : « Avec ses couleurs, ses lumières et ses parfums, cette roseraie est un lieu d’inspiration incroyable pour de futurs projets. C’est ici qu’est née l’idée d’Isparta, une ode à la rose que notre parfumeuse Sidonie Grandperret a imaginée pour la marque de niche Les Destinations, souligne-t-elle. Chaque concours représente aussi un moment hors du temps de rencontres et d’échanges avec un jury international de professionnels passionnés par les roses. Une occasion extraordinaire de se reconnecter à la nature et de redécouvrir la beauté et le parfum unique de chaque fleur. Il y a parfois des pépites! »

Le concours récompense les roses nouvelles, c’est-à-dire celles qui ne sont pas encore commercialisées. Cette année, 28 obtenteurs venus de 11 pays présentent 101 variétés créées par croisement entre deux fleurs. Celles qui sont primées seront les stars des jardineries et des parcs du monde entier d’ici quelques saisons : la rose trustant le sommet des ventes aussi bien pour les fleurs coupées que pour les arbustes, l’enjeu est d’importance. « Un prix dans un concours comme Bagatelle est un vrai argument de vente, indique Jeanne. Dans les catalogues, les obtenteurs mettent en avant les récompenses remportées par leurs roses, comme on peut le voir dans le domaine du vin. Certaines variétés couronnées ici sont devenues très appréciées et réputées : la rose Piaget obtenue par Meilland Richardier ou encore la rose Jardin de Granville créée par Roses André Eve pour Dior, par exemple… »

Pour élire les lauréates, un savant système de notation est mis en place. La commission permanente, qui rassemble une vingtaine de rosiéristes, jardiniers, parfumeurs et spécialistes de la rose, les a déjà évalués quatre fois en un an, notamment pour apprécier leur résistance et leur remontance, ce qui désigne leur capacité à refleurir au fil de la saison. Le jour du concours, la note de chacun est complétée par la commission de nouveauté, composée d’obtenteurs français et étrangers, qui juge l’originalité des variétés, et enfin par le grand jury, constitué d’une centaine de personnalités du monde de la rose, d’élus, d’artistes et de journalistes. L’organisation est parfaitement rodée, et après une photo souvenir, les jurés se réunissent par six dans le groupe qui leur a été attribué. Il est temps de passer au crible les concurrents. Comme aux Césars, ils sont répartis par catégories : buisson à fleurs groupées (pour les arbustes dont les tiges portent plusieurs fleurs), couvre-sol (rosiers utilisés pour habiller les talus), sarmenteux (grimpants)…

La notation repose sur des critères et un barème très précis. « Nous jugeons d’abord la floraison sur 30 points, détaille le rosiériste Jean-Marc Pilté, chef du groupe 14. La durée, le nombre de fleurs, leur couleur, leur forme, et puis ce qui se passe à la défloraison, qui est presque aussi important : est-ce que les pétales tombent tous seuls ou restent accrochés et pourrissent ? Ensuite, sur 30 points également à chaque fois, la plante dans son ensemble, son port, la qualité et la brillance du feuillage, sa vigueur, d’une part ; et la résistance aux maladies, d’autre part. Comme les roseraies de concours n’utilisent plus de produits phytosanitaires, cela devient un critère essentiel. Et enfin, le parfum, sa puissance, son originalité et son harmonie, compte pour 10 points. » Au-delà des caractéristiques objectives, les jurés sont invités à laisser parler leurs émotions et leur sensibilité. « On peut aussi avoir un coup de cœur! Demandez-vous si vous auriez envie d’avoir ce rosier dans votre jardin ou sur votre balcon », nous a conseillé en préambule Jean-Pierre Lelièvre, le responsable du concours.

Avec sa silhouette un peu déplumée surmontée de trois fleurs, le n°207 ne déclenche pas des envies d’adoption irrésistibles. Mais ses fleurs, si elles sont rares, dégagent de délicats effluves fruités acidulés, entre citron et litchi, qui méritent bien un 7/10. Hélas pour lui, il n’obtient pas la note globale de 50/100 qui lui permettrait de concourir au prix du parfum. « C’est souvent difficile de concilier la beauté de la plante et la dimension olfactive », signale en connaisseuse Sakurako Florentin-Nagira, chargée de mission pour les relations franco-japonaises et passionnée de roses. « Les roses odorantes sont redevenues à la mode depuis les années 1980 sous l’influence d’André Eve et de David Austin par exemple, ajoute Jeanne. Aujourd’hui, il faut essayer de tout concilier : le parfum, la floraison, une allure naturelle, pas trop figée, des besoins faibles en eau… » Les conditions météorologiques en cette mi-juin n’aident pas les rosiers à flatter les narines des jurés : après de fortes pluies qui ont fait souffrir certains plants les jours précédents, les températures élevées dès le matin perturbent la diffusion de leurs molécules odorantes. Les débats s’animent parfois au sein des groupes, un deuxième passage auprès des rosiers qui ont reçu les notes les plus élevées permettant souvent d’affiner ces dernières. Puis vient l’heure du décompte des votes – et d’un déjeuner sous une ombre bienfaisante pour les jurés.

C’est enfin dans l’orangerie qu’est annoncé le palmarès. Le 1er prix toutes catégories confondues revient au n°56 Spotlight (créé par Roses Kordes), un beau rosier aux fleurs jaunes et épanouies, le 2e prix au n°86 Yukiko (Viva international), aux grappes très fournies de fleurs miniatures d’un subtil blanc rosé. Si les parfumeurs ont décidé de ne pas remettre de prix cette année, en raison des conditions météo difficiles, un rosier est tout de même distingué pour son profil olfactif par l’ensemble du grand jury : le n°47 (Nirp international) « aux facettes vertes, aqueuses, nuancées de géranium, de litchi et de poivre », selon Pierre Nuyens. Les enfants des centres de loisirs de Paris ont quant à eux décidé de récompenser le n°79 Château de Canon (Roses André Eve), dont les fleurs de couleur abricot diffusent « une très belle note de rose avec un effet pêche et poire », décrit Jeanne qui remet son trophée à son créateur. Des rosiers qui inspireront sans doute certains parfumeurs et dont les visiteurs du parc de Bagatelle pourront profiter jusqu’à l’automne.

Visuel principal : © Frederic Combeau

Daniel Nare, Niche Parfumerie : « La culture olfactive est notre raison d’être principale »

Lancé lors de la dernière édition d’Esxence – événement milanais dédié à la création de niche – en avril 2023, Niche by Nez est un magazine gratuit destiné à mettre en valeur la richesse de la parfumerie sélective, publié une fois par an, en français et en anglais. Daniel Nare, fondateur de la boutique Niche Parfumerie en Roumanie avec sa femme Andreea Anca Nare, fait partie de ceux qui ont choisi de le distribuer. Il nous partage sa vision de la culture olfactive.

Pouvez-vous nous en dire plus sur l’histoire et la création de votre boutique ?

Notre histoire a commencé en 2012 avec l’ouverture de Niche Parfumerie, une petite boutique à Timisoara, en Roumanie, conjointement à notre site web. Depuis 2020, nous avons également un concept store à Bucarest, appelé 50ml Artistic Fragrance Bar.

À l’époque, au début des années 2010, les parfums de niche n’étaient pas très connus en Roumanie : ma femme Andreea Anca Nare et moi avons passé beaucoup de temps à tester et à découvrir des marques. Nous étions à la recherche de compositions innovantes, évaluions les ingrédients, rencontrions des parfumeurs et cherchions à en apprendre plus sur l’histoire de l’industrie. Cela nous a tellement passionné que partager cette expérience avec d’autres personnes est devenu une évidence.

Dès le départ, nous avons souhaité intégrer des maisons qui répondent à un ensemble de valeurs – la créativité, l’héritage, l’innovation – qui définissent le marché de la niche selon nous. Nous voulions également créer un parcours de diversité et de découverte mettant en lumière ce que la parfumerie créative a de mieux à offrir.

Aujourd’hui, notre portefeuille compte 45 marques aux profils diversifiés : certaines sont historiques, comme Nicolaï ; d’autres sont plus contemporaines, comme Thomas de Monaco ; d’autres, Aemium par exemple, valorisent les matières premières naturelles ; et certaines – comme c’est le cas de Mendittorsa – prônent une approche plus artistique et artisanale.

En facilitant l’accès à ces marques pour les Roumains et en partageant leurs histoires extraordinaires, notre rôle est de les mettre en avant, d’en montrer toutes les spécificités.

Dans quelle mesure est-il important pour vous de développer la culture olfactive de vos clients ?

La culture olfactive est notre raison d’être principale. Elle l’est en premier lieu pour les clients : les gens aiment mettre des mots sur leurs propres goûts ; ils sont passionnés par les ingrédients, leur odeur, leur histoire. Mais la culture olfactive est également essentielle pour nous-mêmes, car elle nous aide à comprendre et à répondre aux questions qu’ils peuvent nous poser, à créer des expériences et à les aider à en apprendre davantage sur la parfumerie.

Pour développer cette culture olfactive, notre équipe collabore avec des designers et des artistes qui imaginent des expériences olfactives uniques, ainsi que des ateliers où sont mis en avant des matières premières rares. Le public peut y rencontrer des parfumeurs reconnus, et certaines créations emblématiques de l’histoire de la parfumerie que nous avons à cœur de présenter.

Pourquoi avez-vous choisi de distribuer Niche by Nez ?

Nous pensons qu’il est essentiel de bien comprendre les motivations et les personnes qui se cachent derrière chaque marque de niche. Niche by Nez, et Nez en général, constituent des sources fiables pour rester informé et s’éduquer sur ce sujet.

- Retrouvez Niche by Nez dans les boutiques de Niche Parfumerie :

- Niche Parfumerie,Timișoara Strada Alba Iulia No. 1, Romania

- 50ml Artistic Fragrance Bar, Calea Dorobantilor 111, Romania

- En savoir plus au sujet de Niche Parfumerie: nicheparfumerie.ro

- Cliquez ici pour commander votre exemplaire de Niche by Nez

Visuel principal : © Daniel Nare

Olivier Polge : « J’aime l’idée qu’a eue Gabrielle Chanel de souhaiter un parfum artificiel »

Dans le sillage de No5, imaginé par Ernest Beaux, les premières créations olfactives de Chanel dans les années 1920 témoignent d’une vision neuve de la parfumerie. Olivier Polge, parfumeur de la maison depuis 2015, revient sur cette période prolifique et ces fragrances emblématiques qui, un siècle après leur naissance, continuent de briller par leur étonnante modernité. À l’occasion des 140 ans de la naissance de Gabrielle Chanel ce samedi 19 août, nous vous invitons à (re)découvrir cet entretien initialement publié dans Une histoire de parfums de Yohan Cervi.

Pourriez-vous dresser un portrait olfactif des années 1920 ?

Il y a finalement assez peu de parfums créés à cette époque qui nous sont parvenus et sont toujours commercialisés. Il est également difficile de savoir ce qui fonctionnait vraiment dans les années 1920. Néanmoins, on sait que les notes ambrées et animales étaient importantes. En rupture avec cette tendance, ce sont les notes florales qui dominent dans No5. Cette fragrance laissera une empreinte extraordinaire, du fait de sa notoriété et de son influence sur la parfumerie. Elle ouvre rapidement une nouvelle voie et inspire de nombreuses et très belles créations, comme Arpège de Lanvin, Liu de Guerlain et, plus tard, Calandre de Paco Rabanne, Rive gauche d’Yves Saint Laurent ou Estée et White Linen d’Estée Lauder. Sa lignée est foisonnante et prolifique. Quant à sa résonance culturelle, elle apparaîtra surtout à partir des années 1950 aux États-Unis. Je pense que les choses arrivent toujours à point nommé et ne sortent jamais de nulle part. No5, dès ses débuts, rencontre une époque qui est prête à l’accueillir, mais qu’il bouscule aussi, certainement.

Que représentait le parfum pour Gabrielle Chanel et pourquoi a-t-elle choisi de lancer ses propres fragrances ?

Gabrielle Chanel est attirée par le parfum, et elle n’est pas la seule. En revanche, c’est la première couturière à donner son nom à une marque de parfums, à la différence de Paul Poiret et ses Parfums de Rosine. Elle a fait « le parfum Chanel », et, symboliquement, cela dit autre chose : pour elle, la mode et les fragrances s’inscrivent dans un même univers et expriment son style, chacune à leur manière. À travers cette démarche, elle a inventé le parfum de couturier. Pour moi, cela révèle l’essentiel de son rapport à la parfumerie.

Y a-t-il un « style Ernest Beaux » ?

Effectivement, il y a dans ces créations un style qui s’exprime et se ressent. Mais qu’est-ce qui relève de celui d’Ernest Beaux ou de celui de Chanel ? Quand je regarde les formules laissées par le parfumeur, je vois déjà beaucoup de fleurs ainsi que des aldéhydes – je pense à No22, à Cuir de Russie et même à Bois des îles. Avait-il compris que c’était ce qu’aimait Gabrielle Chanel ? Les fameux aldéhydes sont-ils essentiels à No5 ? Sans les aldéhydes, No5 est déjà très beau, et sa forme reconnaissable. C’est un parfum déjà complexe, abouti et abstrait. Mais les aldéhydes lui confèrent un twist et le propulsent. Leur dosage est important et audacieux, notamment au vu de la force et de l’impact qu’ont ces ingrédients dans le rendu final, mais je n’aime pas la notion de surdose, comme on peut le lire parfois : je la trouve inappropriée, car elle signifierait qu’il y a un problème esthétique. Si c’est ce que l’on recherche, c’est toujours le bon dosage, peu importent les proportions. Une eau de Cologne peut contenir 30% de bergamote dans sa formule. Parle-t-on pour autant d’overdose ? Non, car cette proportion a du sens.

Quelles autres notes sont importantes dans la formule ?

Gabrielle Chanel aurait demandé à Ernest Beaux quel était le plus bel ingrédient de la formule. « Le jasmin », aurait-il répondu. « Alors, mettez-en plus », lui aurait-elle rétorqué. Elle voulait une formule que les parfumeurs ne se seraient pas permis de réaliser et n’auraient pu copier. La rose aussi est essentielle, de mai et de Bulgarie, ainsi que l’ylang-ylang. Il y a également du néroli, de l’iris, des notes muguet. C’est un bouquet riche et complexe, très sophistiqué. J’aime l’idée qu’a eue Gabrielle Chanel de souhaiter un parfum artificiel, c’est-à-dire composé, qui ne tente pas de reproduire l’odeur des éléments de la nature. Venant de la mode, elle avait une vision différente du parfum et voulait quelque chose de nouveau, qui ne soit pas orchestré autour d’une matière première. Je trouve que ces éléments apportent un éclairage à l’histoire de No5. Concernant l’accord de fond, les matières les plus importantes sont la vanille et le santal ; également le vétiver, même s’il occupe davantage de place dans l’eau de toilette que dans l’extrait.

No22, du nom de son année de lancement, est l’autre grand floral aldéhydé de la maison. Qu’est-ce qui le différencie de No5 ?

Ils appartiennent à la même famille, mais la composante florale du No22 est différente. Elle repose davantage sur la fleur d’oranger et, dans une moindre mesure, sur la tubéreuse, une fleur relativement inhabituelle chez Chanel. Le complexe aldéhydé est aussi différent, et No22 comporte de l’encens, avec un fond plus ambré. C’est un grand parfum, que j’aime beaucoup.

Cuir de Russie (1927) est quant à lui un parfum hors norme, qui se démarque nettement dans la famille des cuirs, notamment par sa floralité.

Cuir de Russie a en effet un côté floral aldéhydé, et ces éléments, même s’ils sont secondaires, le différencient des autres cuirs de la parfumerie. C’est un cuir Chanel.

Même sa note cuirée est sophistiquée…

Dans la maison, nous aimons les essences qui ne sont pas brutes, mais redistillées ou fractionnées. Nous avons toujours sélectionné nos matières premières sous cet angle, ce qui leur confère une esthétique et un aspect particuliers. C’est le cas du bouleau ou du styrax, par exemple. Cuir de Russie est un parfum complexe dans sa construction, car à ses notes de cuir, de bois et d’ambre s’opposent celles, plus lumineuses et délicates, des fleurs et des aldéhydes.

Que cherchait à évoquer Bois des îles (1928) ?

Il exprime au mieux ce sentiment d’exotisme avec ses accords extraordinaires d’épices, de notes fleuries et de santal. J’ai découvert Égoïste (1990) avant Bois des îles. Ces deux parfums, qui sortent des sentiers battus, ont un lien olfactif entre eux. En revanche, je ne connais aucun prédécesseur à Bois des îles.

Il y a eu d’autres créations Chanel à cette époque, depuis longtemps disparues, comme Ivoire, No9 ou Ambre…

En effet, et il y avait également Une idée de Chanel, un très joli nom. Nous avons la chance de détenir l’ensemble des formules de l’histoire de Chanel, ce qui nous a permis, par exemple, de repeser Ivoire et Une idée de Chanel. Quand on sent ces deux fleuris aldéhydés, on s’aperçoit que No5 et No22 sont plus aboutis et beaucoup plus percutants.

Comment entretient-on cet héritage fabuleux ?

Nous créons et fabriquons nos parfums, nous maîtrisons l’intégralité de la chaîne de production, sans intermédiaire, avec une exigence constante en matière de qualité et d’excellence. La maison a ce souci du détail, de la précision, qu’il s’agisse des grands classiques ou des créations plus contemporaines. L’olfactif passera toujours avant le reste. Nous sommes aujourd’hui beaucoup plus précis concernant les matières premières – leur provenance, leur traçabilité et leur qualité – que dans les années 1920. L’autre élément qui nous caractérise, c’est la transformation des matières premières – je pense notamment à la fraction de patchouli utilisée pour composer Coco Mademoiselle. Enfin, il faut se donner des lignes et les suivre, en capturant quelque chose qui nous semble important de l’esprit de Chanel et le faire perdurer tout en le réinventant. Il faut définir un cadre avec lequel on joue, et c’est ce qui constitue un style.

- Cet entretien est initialement paru dans Une histoire de parfums écrit par Yohan Cervi et publié aux éditions Nez.

Visuel principal : © Chanel

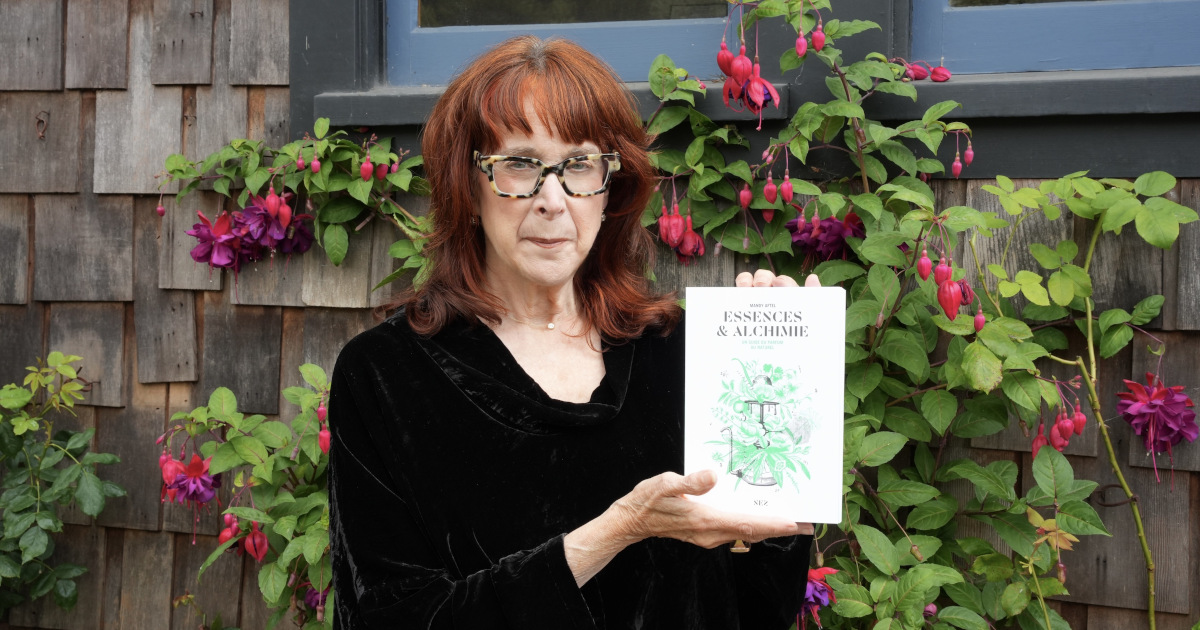

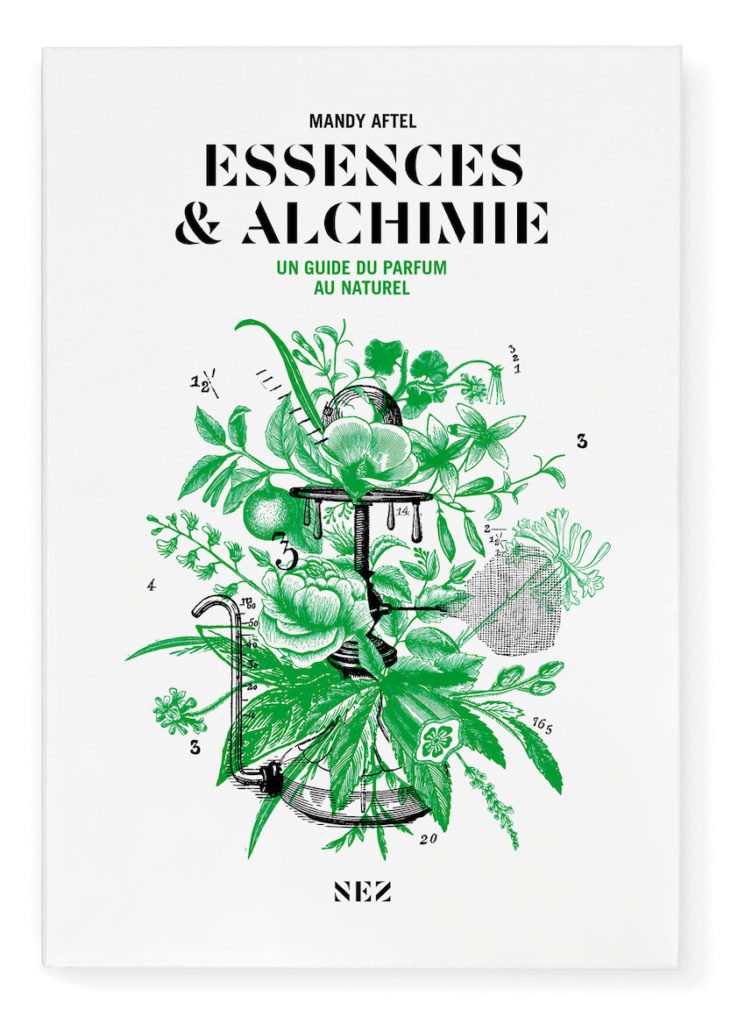

Mandy Aftel : « Joy de Jean Patou me transportait vers des lieux exotiques »

Il y a des parfums qui disparaissent aussi vite qu’ils sont apparus. Et puis il y a les parfums qui comptent, ceux qui marquent à jamais la vie et la carrière d’un parfumeur. Semaine après semaine, ils sont désormais plusieurs à nous avoir conté leur rapport à une création, et l’influence parfois inconsciente de celle-ci sur leur manière de composer.

Aujourd’hui, Mandy Aftel se souvient de Joy de Jean Patou, la fragrance que portait sa mère. Un choc olfactif à l’origine de sa vocation.