De plus en plus, ce que l’on nomme de manière un peu floue « intelligence artificielle » s’infiltre dans nos vies quotidiennes. Le parfumeur n’y échappe pas. Mais comment modifient-elles notre rapport à la création ? À travers une analyse historique de son métier, Jean-Claude Ellena propose une critique de ces nouvelles technologies dont l’industrie se fait régulièrement l’apologue.

Ce titre est la reprise de la maxime « l’homme est une aventure », que le poète et philosophe Paul Valéry aimait citer pour souligner que tout destin est incertain. La sentence me plait parce que prometteuse et applicable à chacun, et je peux l’étendre au parfum, car je vis chaque création comme une aventure : quant à son destin, son succès, il est incertain et non prévisible. Ainsi, l’expérience personnelle m’a amené à constater que la composition olfactive est le résultat d’un processus de pensées d’une esthétique infinie, et non d’un programme comme l’aimerait l’industrie. Je n’ai connu que rarement des succès pressentis par des tests. L’erreur est de vouloir faire du parfum une science, c’est-à-dire « [un] ensemble de recettes qui réussissent toujours », pour reprendre à nouveau les mots de Paul Valéry, ce qui serait évidemment rassurant pour les décideurs, aujourd’hui financiers.

L’évolution de la syntaxe olfactive

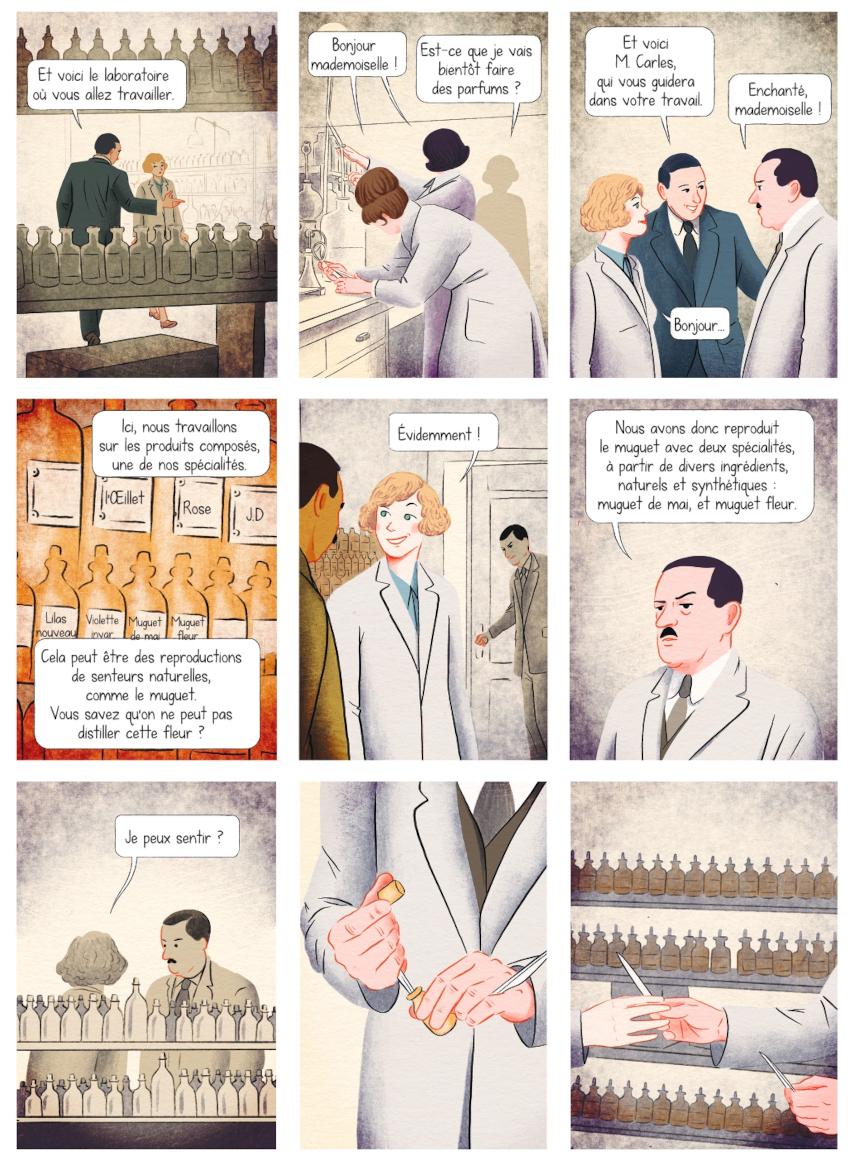

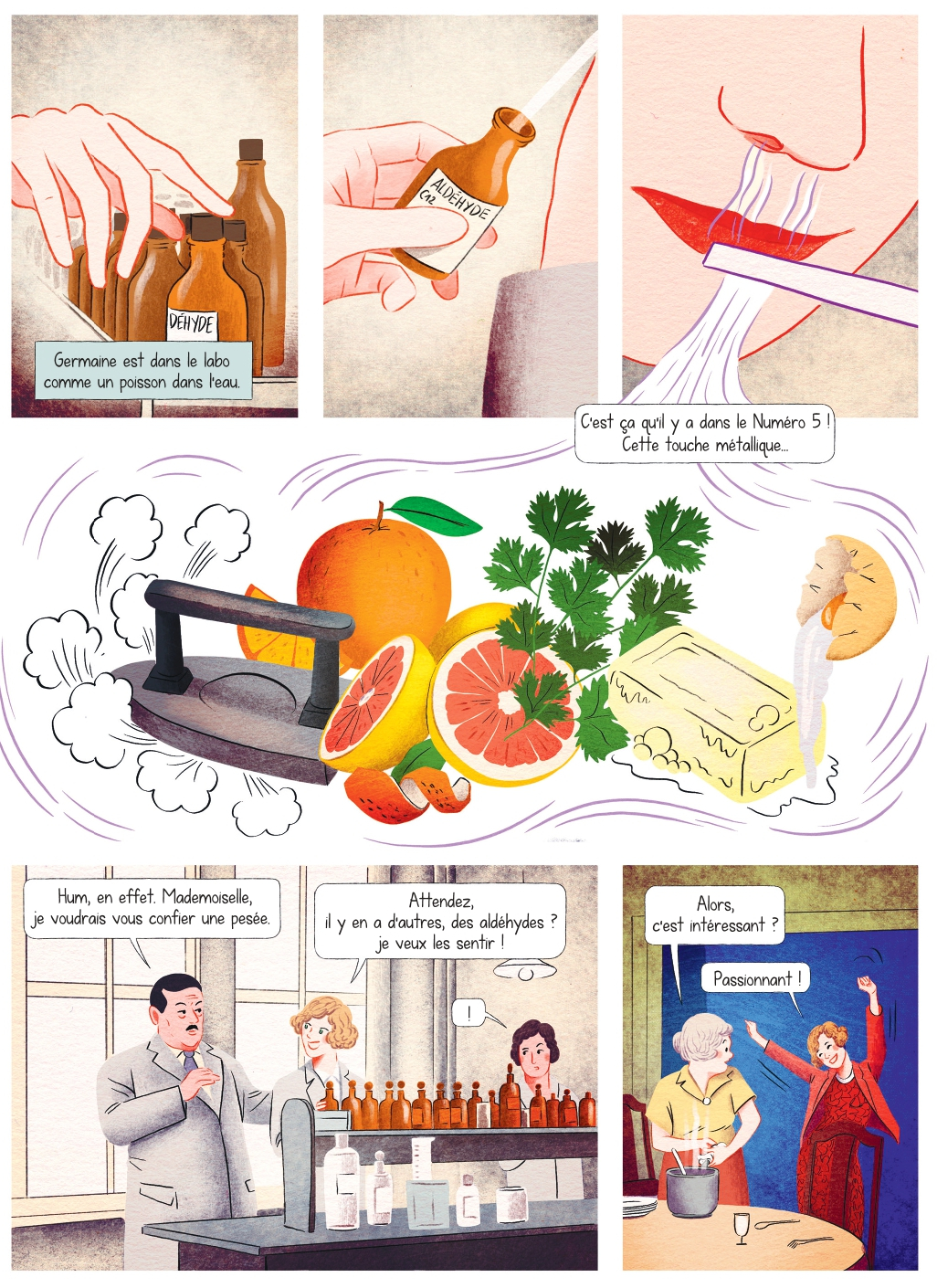

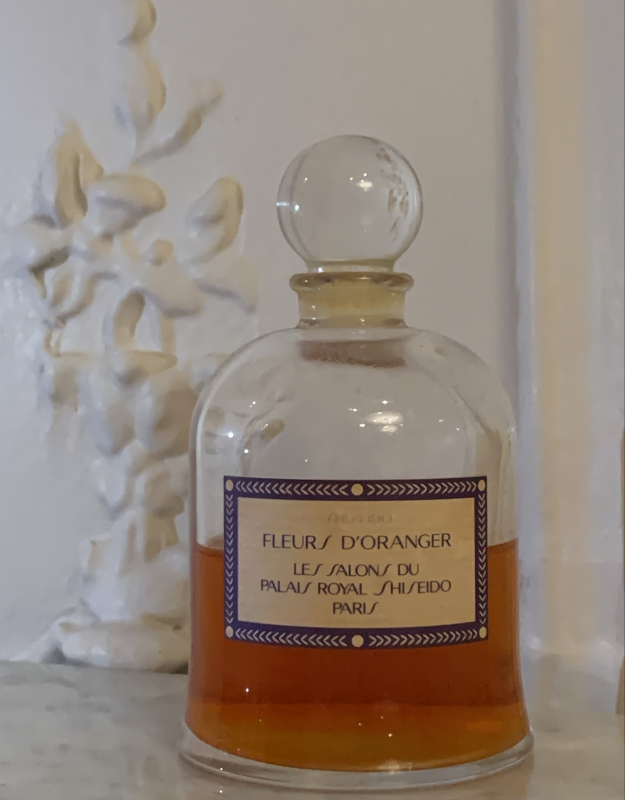

Naguère, au XIXe siècle, tous les arts acceptaient d’être soumis, chacun selon sa nature – musique, chorégraphie, peinture, sculpture, littérature – à certaines formes d’expressions obligatoires qui devaient être apprises, comme l’on apprend la syntaxe d’une langue. Au XXe siècle, alors que notre industrie se libère et se dévêt en partie des extraits naturels pour se vêtir de molécules de synthèse, une nouvelle syntaxe va apparaître et donner naissance à l’art du parfum. Le discours peut surprendre, mais les extraits naturels sont des compressions odorantes des plantes : le jasmin sent le jasmin, la rose la rose et la fleur d’oranger elle-même ; ils sont des œuvres olfactives complètes, finies, et les compositions élaborées par des parfumeurs « fleuristes » de talent étaient appelées « bouquets », ou d’un nom de fleur ; ces noms, bien que poétiques, étaient précis, concrets et ces noms ne désignaient pas à proprement parler des « parfums », ce mot qui aujourd’hui matérialise une idée, un rêve et possède un fort pouvoir de suggestion. Avec l’apparition de la chimie, le parfumeur pouvait passer du statut d’artisan à celui d’artiste, ne plus être celui qui œuvre pour l’objet qu’on lui a demandé de faire, mais devenir celui qui élabore une création à partir d’une pensée personnelle.

Artisans ou artistes, pour nous comprendre et comprendre le monde, nous avons tous besoin de grilles de lecture. Philosophes, poètes, écrivains, musiciens, peintres, sculpteurs, acteurs, cuisiniers, parfumeurs sont des personnes qui se chargent de nous sensibiliser à ce que nous sommes, à l’autre et au monde qui nous entoure. C’est ce que fait le romancier avec des mots, le peintre avec des couleurs, le musicien avec des sons, le cuisinier avec des mets, le parfumeur avec des senteurs ; mais avant de restituer le monde, son monde, il lui faut le déchiffrer. La grille du parfumeur est constituée par les odeurs ; celles-ci sont ses mots, ses couleurs, ses sons. Prenons un exemple : pour moi, l’alcool phényléthylique sent la rose fanée, mais pas seulement ; ses facettes florales peuvent aussi suggérer le jasmin, le lilas, le muguet, la pivoine, la jacinthe, le narcisse, tout comme évoquer certains alcools tels que le saké, ou encore le riz cuit. J’ajoute que l’odeur est molle, fade, pleine, alors qu’un extrait de rose sent seulement la rose avec ses particularités qui dépendent de son origine. Il m’est arrivé de faire découvrir des extraits naturels à des visiteurs, des clients, et le plus souvent – cela peut paraître bizarre –, les personnes ne savaient pas nommer la matière première à l’origine ; la raison venait essentiellement de la complexité odorante des extraits, de la surcharge de détails qui les composent et les rendent obscurs à la compréhension, alors qu’un accord de trois produits de synthèse (une caricature) suffisait à produire l’odeur demandée et à créer l’étonnement. Cela ne veut pas dire que l’on peut se passer des naturels, mais plutôt que l’on doit les utiliser pour ajouter du mystère.

Les nouveaux outils de la parfumerie

Les années 1970 furent les années pivot des progrès techniques, non seulement pour les parfums, mais aussi dans de nombreuses formes d’expressions artistiques. C’est à partir de cette décennie que les recherches sur le sens olfactif seront vraiment considérées. L’apparition d’un nouvel outil analytique, la chromatographie, n’intéressa alors que les apprentis que nous étions. Tous les parfumeurs ne comprenant pas le bénéfice que l’on pouvait en tirer, c’est la machine qui sélectionna les plus habiles et forma une nouvelle génération de créateurs. Nous avions enfin accès aux formules des archétypes de la parfumerie qui étaient jusqu’alors gardées secrètes. Pour être précis, la chromatographie livrait leur « radiographie », correspondant à leur structure. Nous savions qu’une création était constituée d’un fourmillement de produits. L’outil nous indiquait uniquement des molécules, celles appartenant aux naturels et les synthétiques pures ; c’était déjà beaucoup, mais insuffisant. Quelles étaient les indispensables, celles qui font l’esprit de la fragrance, sinon son style, le résultat obtenu ne le disait pas. Ces machines ne savent pas analyser les pensées qui guident le parfumeur pas plus que ne le sait l’intelligence artificielle – j’en reparlerai plus loin.

C’est à la même époque que l’industrie met au point des techniques de captation des odeurs, de la même façon que l’on recueille des sons, mais avec un matériel différent, du nom de headspace, outil lié à la chromatographie qui permettait d’analyser les molécules les plus volatiles émises par les fleurs, les fruits, les bois, et même celle de la peau, sans avoir recours à la technique artisanale utilisée par Jean-Baptiste Grenouille, le célèbre assassin du roman de Patrick Süskind. Le rêve fut si grand qu’on détacha des scientifiques et des parfumeurs pour explorer, à bord du radeau des cimes, les senteurs de la canopée. On avait attribué à l’outil des miracles qu’il ne pût réaliser : capturer l’odeur vivante des fleurs pour la reproduire. Pour le technicien du headspace, les essences obtenues par extraction ou distillation étaient faites avec des fleurs cueillies, dites mortes, un propos prétentieux, car les odeurs sont encore vivantes et, de plus, évolutives après la cueillette. L’outil, avec le temps, tomba en désuétude et quelques années plus tard, on vit émerger un nouveau métier, celui de sourceur de matières premières – très demandé dans les écoles de parfumerie – consistant à parcourir la planète et à pister de nouvelles sources d’effluves pour en assurer la culture durable, éthique et respectueuse des hommes, des femmes et des lieux rencontrés. Malgré tout, le headspace m’apprit que dans la composition olfactive des fleurs, ou autres végétaux, les rapports, les relations entre les odeurs étaient plus importantes que les proportions des constituants. Par exemple, l’odeur de la fleur de jasmin n’est pas tout à fait la même le matin, à midi ou le soir ; pourtant son parfum demeure, et cela malgré les pourcentages des composants qui varient du simple au quintuple ou même disparaissent. Ainsi, si les innovations techniques accroissent notre horizon, le plus souvent elles le font là où on ne les attendait pas.

Un autre facteur de l’évolution des fragrances fut l’essor des voyages en avion, avec le développement du tourisme, qui allait ouvrir le monde à de nouvelles saveurs, de nouvelles senteurs et de nouvelles méthodes. La naissance du mouvement de la « nouvelle cuisine » faisait suite aux voyages vers le levant, et en particulier au Japon, des grands chefs français. La bouche a toujours été plus aventureuse que le nez. Cette tendance allait influencer la parfumerie non seulement dans l’utilisation de nouvelles odeurs – fruits exotiques, épices – mais aussi dans son écriture, sa forme, son style, en faisant place à l’épure, à la simplicité, qui est une autre forme de virtuosité. L’apparition du marketing (le mot était nouveau) allait faire passer l’industrie de luxe, jusqu’alors basée sur l’offre, à une commercialisation construite sur la demande des clients : les concentrations des fragrances triplèrent, mais la conséquence fut la baisse des coûts. Ainsi, les parfums allaient gagner en performance et en stabilité, mais perdre 50% de leur valeur, reportée sur les budgets publicitaires.

Dans les années 2000 naquit un bouleversement que j’ai trouvé inquiétant avec la vente de créations « mono odeur », à base d’une molécule, comme l’Ambroxan ou l’Iso E Super, diluée dans l’alcool. C’était pour moi la mort du parfum, la mort de la pensée car celui-ci était réduit à une odeur, à un mot sans histoire.

La créativité à l’épreuve de l’intelligence artificielle

Avec l’arrivée de l’intelligence artificielle, une autre innovation technique, appliquée à la parfumerie, je crains un affaiblissement de la créativité. Les demandes du marché sont souvent axées sur la diffusion, la tenue, la performance, des données mesurables, celles que l’on peut mettre sur informatique pour inventer les parfums de demain. Il y a fort à parier que les questions posées soient toujours les mêmes : « Peux-tu me faire – pour rendre les machines humaines, le tutoiement est impératif – une nouveauté qui s’inspire des trois derniers succès mondiaux avec une touche de “je ne sais quoi” car il faut quand même un peu de fantaisie », rejoignant ainsi les performances techniques du ChatGPT qui permet de fabriquer des textes mot après mot. Pour les parfums cela sera odorant après odorant, de telle manière que chacun d’entre eux soit suivi des occurrences statistiquement dominantes dans la gigantesque base de données que possèdent toutes les sociétés de parfumeries, ce qui compromet toutes recherches futures, c’est-à-dire la création. Je me souviens avoir lu chez Christian Bobin une pensée que je partage : « Il n’existe pas d’ “intelligence” artificielle. La racine de l’intelligence, son centre invisible à partir de quoi tout rayonne, c’est l’amour. On n’a jamais vu et on ne verra jamais d’“amour” artificiel », ou cela ne s’appellera plus « amour » mais produit de délectation morose.

La productivité de la création naît du désordre et non pas de l’ordre, ni des statistiques, elle dépend de l’inattendu plutôt que de l’attendu, et plutôt de ce que nous ignorons ; et dans le domaine des parfums, la seule limite est la reproduction du marché, le mimétisme olfactif. Je plains là le junior en parfumerie à qui on demandera de parfaire l’œuvre de la machine. Aux jeunes créateurs, je dis : on n’apprend pas seulement dans les livres, ni uniquement en copiant ou en lisant des formules, on apprend en faisant, en pratiquant chaque jour et pendant des années. Pour comprendre, rien ne remplace les essais, ni surtout les erreurs. La différence, la distinction, la créativité sont à ce prix. Vous avez compris que les codes et les canons d’aujourd’hui sont ceux du marché, du marketing. Le juge est l’économie. Mais la création n’a pas le même sens pour l’artiste et pour le consommateur. Pour l’artiste, elle réside dans l’acte de faire, qui peut lui prendre trois jours ou dix ans, alors que pour le consommateur, il s’agit du produit final, ici le parfum. J’entends bien que dans l’histoire de l’art, les artistes créaient ce qu’on leur demandait de faire ; mais je doute que le pape Sixte IV se soit comporté comme le marketing en donnant un brief pour peindre la chapelle Sixtine. Il a simplement fait appel aux meilleurs artistes du moment.

Au risque de vous surprendre, ce n’est pas le parfum final qui m’intéresse – bien qu’il soit important – c’est le chemin, le parcours, le questionnement personnel et permanent que je vais entreprendre pour le créer. La valeur ajoutée dans la création se trouve dans le temps de travail, de la réflexion, du geste, de la mise en forme, du questionnement, du parcours, du chemin que j’explore. Malgré cela, quand je juge que j’ai achevé mon travail, je ne suis pourtant pas assuré que je pourrai le reprendre sans parfaire ou ruiner ce que j’ai arrêté. Toute œuvre exige une action volontaire, et je crois que le parfumeur n’a aucun moyen en lui pour atteindre exactement ce qu’il souhaite obtenir, il va au plus près de sa volonté. Pour lui, la grande question est : qu’est-ce donc que je veux ? En tant que compositeur de parfums, la tentation de reprendre indéfiniment mon travail existe, même en ce qui concerne ceux qui sont déjà sur le marché. La pratique de l’art est une leçon d’humilité et non une démonstration fonctionnelle, démonstrative, utilitaire et efficace. Créer est une leçon d’amour, c’est donner, donner de nous-même. Par la pratique de ce que je fais, je m’exprime, je découvre, je comprends, je reçois, et plus je reçois, plus je donne.

Jean-Claude Ellena, avril 2023

Visuel principal : © Romain Bassenne