Le Simppar (Salon international des matières premières de la parfumerie), organisé par la Société française des parfumeurs, s’est tenu cette année les 28 et 29 mai 2024 à Grasse. Fort du succès parisien, l’événement s’est exporté sur le cours Honoré Cresp, avec vue et soleil. Compte-rendu des déambulations embaumées, pour celles et ceux qui auraient manqué cette dix-septième édition.

« Plus de 2000 visiteurs le premier jour, presque autant le second, c’est bien plus qu’envisagé ! » se réjouit Thierry Duclos, organisateur du salon. Cette première édition réalisée à Grasse, pour le plus grand plaisir du maire de la ville Jérôme Viaud, s’est parfaitement déroulée, après trois ans et demi de préparation. « La terrasse avec vue et son petit kiosque étaient tellement charmants que j’ai organisé le salon autour. » Malgré les contraintes logistiques et le dénivelé de la ville ancienne, le salon a réussi à absorber les nombreux exposants : « 98 stands pour 250 demandes, des visiteurs du monde entier, et aussi d’importantes associations présentes : la British Society of Perfumers, l’IFEAT, Grasse Expertise, Prodarom, la Fédération européenne des huiles essentielles… C’était l’opportunité de définir une position commune pour défendre les acteurs en matière de législation », confie Thierry Duclos.

Une fois n’est pas coutume, les festivités ne démarrent pas par l’habituelle descente des escalators de la porte de Champerret mais par la montée d’une colline ! La veille au soir, c’est DSM-Firmenich qui déroule le tapis rouge au grandiose Château Saint Georges : « Merci de célébrer le riche patrimoine de Grasse avec nous », détaille l’invitation. Avec plaisir ! Une belle occasion de rencontrer l’équipe grassoise, de voir les parfumeurs de la maison, mais aussi d’ailleurs, et surtout de prendre des nouvelles de la reine des fleurs, la rose : pauvre récolte 2024 hélas, me confie Fabrice Pellegrin, la météo a engendré beaucoup de pertes cette année… Mais chut… Les discours de Jérôme Viaud et de Jerry Vittoria, président Fine Fragrance chez DSM-Firmenich, commencent…

JOUR 1

8h30. Par une faille spatio-temporelle, je me réveille pour aller assister à un second discours du maire qui s’est téléporté au petit déjeuner organisé par ADF (le groupe détient Nature et Technologies, anciennement Tournaire Equipement). C’est à la villa Fragonard que nous nous retrouvons, de quoi admirer les reproductions du peintre éponyme et son charmant jardin. À 9h30, je remonte le boulevard, visite au pas de course le musée et son impressionnante collection de flacons anciens.

10h, je suis prête pour l’entrée du salon et, première surprise : une partie est en extérieur, façon marché de Noël ! Choix risqué s’il avait plu, mais tellement plus agréable pour sentir, car heureusement, le beau temps est de la partie !

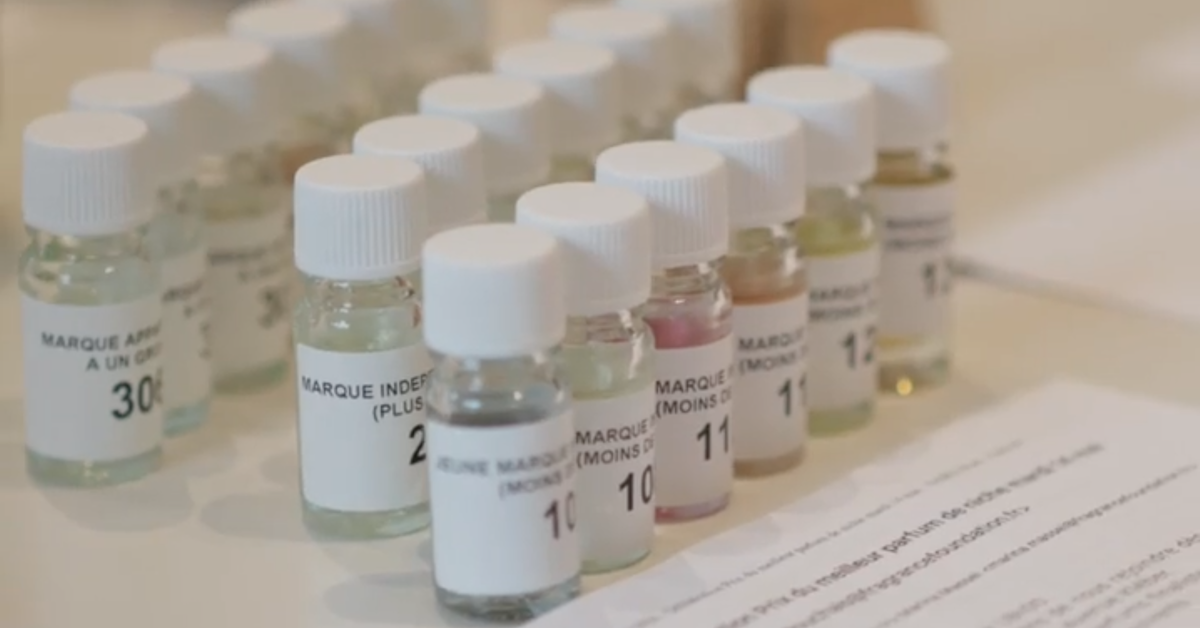

Juste devant l’entrée, Patrice Blaizot de PCW nous fait découvrir une sélection : la Sotolone (molécule naturelle aux notes caramel-lactone-fenugrec-immortelle), l’absolue de brèche d’abeilles, dont les alvéoles procurent un effet plus animal que la cire seule ; et quelques bases sympathiques : Pistachio (très frangipane), le whisky (pur jus de Mark Buxton !) et bien d’autres. Avis d’ailleurs aux parfumeurs indépendants, et particuliers, Patrice et son équipe annoncent l’arrivée d’un kit de matières premières avec balance pour faire ses propres formulations (et pourquoi pas produire chez eux ?)

Le plus important au Simppar est de trouver les bonnes personnes pour sentir avec vous. Je commence la tournée avec la parfumeuse Céline Bourdoncle Perdriel de Cosmo International Fragrances, direction l’Égypte avec Hashem Brothers qui propose davantage de citrus pour pallier les ruptures en Espagne. Nous sentons l’absolue de son de riz, impression des grains tamisés dans la paille ; l’absolue de feuilles de tomates, qui est étonnamment cuirée ; et une série de petitgrains : l’un d’orange douce, puis de citron, de citron italien… Restons en Égypte, pour sentir la nouveauté de Fakhry : le Keylime distillé, une note très tendance sur le salon, le leur est très cannelle, coca.

Tout au bout, se trouve le stand Sensient : la société n’a-t-elle pas été vendue à Symrise ? Justement, pas cette branche qui commercialise du naturel ! Ils présentent ici une collection d’extraits CO2, dont je retiens le thé noir du Kenya, qui fait « thé de Noël », une vanille très épicée, la mandarine 5X extrait, particulièrement concentrée et pétillante, et enfin la menthe jardin aux délicieuses notes de thé à la menthe.

De belles marques font la queue pour le stand Payan Bertrand qui met en valeur quatre indications géographiques productrices d’ingrédients précieux. La flouve, que l’on peut aussi sentir sur le stand des Fleurs d’exception du pays de Grasse à l’aveugle ; une rose centifolia au parfum particulièrement pur ; l’absolue de feuille de violette ; et son divin mimosa, aux notes de tête légèrement vertes, glissant ensuite vers le poudré. Après le succès de leur fleur de cuir process E, Frédéric Badie réitère l’exercice avec un vétiver d’Inde, qui nous offre une version très douce du bois ; un santal blanc indonésien, plus fumé que l’indien ; et le rhodarol aux inflexions techniques, presque métalliques. Mais dis donc, Frédéric, qu’est-ce que c’est ce petit prospectus rose distribué à l’entrée ? Tu as ouvert une boutique à Grasse ? OK, je passerai ce soir !

Ange Dole et Isabelle Fritsch présentent la thématique Synaergie (pour connecter Synarome avec les partenariats de sourcing durables). Sous la tente où il commence à faire très chaud, un thé aromatisé au pomelo est le bienvenu pour accompagner le pomelo de Corse rectifié, réalisé à froid et issu de fruits IGP. Leur teinture de vanille Madagascar m’évoque les gousses que l’on met dans le rhum pour les conserver. Retour à la synthèse, avec le diéthyl acétal d’héliotropine, un substitut de l’héliotropine, dont tout le monde cherche à se débarrasser, semble-t-il. On y retrouve la douceur et la diffusion de l’original, avec cependant un peu moins de texture. Je finis avec le Tonkarome, sublime base des années 1950 qui reconstitue une fève tonka ambrée (et ne pose pas de problèmes d’approvisionnements).

© Synarome

Qu’est-ce que Biolandes nous a concocté cette fois-ci ? Cédric Alfenore s’amuse à faire deviner sur touches deux ingrédients issus de sa créativité débordante. « C’est poudré et un peu animal, du cacao ? Attends, je glisse vers la mousse de chêne avec le côté salé et liquoreux. Mais qu’est-ce que c’est ? » « Une absolue rameau d’asperge des sables des Landes ! » Ah? « Oui, les “cladodes” [rameaux sans feuilles] sont séchés durant l’été, souvent broyés et laissés sur place, Biolandes les récupère, les sèche à nouveau avant de les extraire. » Deuxième touche, encore plus bizarre et aux antipodes du courant vegan : l’absolue de laine, réalisée à partir des eaux de lavages de moutons néo-zélandais. Effet biquette garanti. C’est en pleine randonnée pyrénéenne que Cédric a eu cette idée farfelue, en passant la main dans la laine d’un ovin ! « Un ingrédient classique pour me laver le nez ? »

Après l’animal, place au propre ! Robertet étend sa collection Clean R Scent réalisée au solvant dit « vert », le diméthyl carbonate. J’avais déjà senti les trois premiers l’an passé (vanille Bourbon, tonka toastée et bois de cyprès) ; je vais me concentrer sur les trois nouveaux : l’absolue de maté, à la fois tabacée et fruitée comme un figolu ; le ciste, qui se fait un peu plus doux que le conventionnel ; et enfin le bourgeon de cassis, qui se bonifie avec le procédé, car il perd son effet soufré pour se concentrer sur le fruit. Comme dit l’équipe, il faut changer de paradigme, mais combien d’années faudra-t-il pour se débarrasser complètement de l’hexane ?

Une envie d’aller voir le stand de Nez m’amène au Palais des congrès, eh oui, il y a une suite de l’autre côté de la rue ! Il faut monter quelques marches pour accéder aux stands de la presse, des écoles (Isipca, ESP, GIP), et de The Perfumist ! Une promenade qui permet de capter les bruits de couloir : « Tu as vu le reportage de la BBC[1]Allusion au reportage diffusé le 28 mai 2024 sur la chaîne britannique BBC : https://www.youtube.com/watch?v=3295wEpmajoL’article sur le site de la BBC, avec les réponses de L’Oréal, de … Continue reading ? », « Tu vas au cocktail ce soir ? ah mais il fallait s’inscrire ! », « à Grasse, c’est plus ensoleillé et moins guindé qu’à Paris »…

De retour côté tentes, je rend visite pour la première fois à Misitano & Stracuzzi, dont le fondateur m’explique qu’ils ont commencé comme exportateurs avant de produire à leur tour. Ils ne faisaient que des agrumes et s’étendent aujourd’hui à d’autres produits (à venir ?). Lui aussi est ravi d’être à Grasse, un salon d’ingrédients près des champs sonne comme une évidence.

Un effluve puissant aux notes de muguet vient à moi, c’est le Nymphéal, qui s’échappe du stand Givaudan-Albert Vieille. Cette molécule, qui a été captive de 2016 à 2024, tient son nom des Nymphéas de Monet, un tableau auquel les facettes aquatiques de l’ingrédient font écho, mais sur sa petite céramique, il diffuse aussi bien ses accents verts, aldéhydés, entre cyclamen et tilleul.

Juste en face, la société IFF commercialise désormais son ancien captif Ylanganate, une molécule très puissante aux accents floraux (ylang ylang et fruités) que l’on peut tester dans différentes applications : en alcool, en produit d’entretien et en shampoing. Mais la star du stand reste LMR Naturals qui fait pétiller le salon : un fantastique citron vert du Mexique, variété perse, vert et zesté à souhait, véritable appel au mojito. Suivent deux pamplemousses, à comparer : rose (plus juteux) et blanc (plus zesté). Enfin, l’extrait CO2 de cassis vient remplacer le cassis « Conscious » présenté en 2022 : le nouvel extrait est assez vert, presque narcisse. Depuis le stand, les invitations fusent pour l’événement du lendemain midi… à suivre.

Pour clôturer la série des libérations de molécules, Symrise présente le Neomagnolan, isomère plus raffiné que le Magnolan original, avec des notes plus texturées, rhubarbe, méthyl pamplemousse. Côté naturel, la maison Lautier regroupe maintenant les ingrédients de Madagascar, les produits de la gamme Artisan et les Supernature, les notes fruitées qui complètent le Garden Lab des légumes. Le parfumeur Alexandre Illan nous fait ainsi deviner à l’aveugle quelques originaux : le chou-fleur, le poireau, le bolet jaune, la pomme, la fraise le fruit de la passion.

Mane décline sa présentation de six ingrédients : le poivre Timur Jungle essence du Népal (très pamplemousse), le géranium bourbon de Madagascar (litchi), la lavande Pure Jungle essence, faite à partir de sommités fleuries, donc plus crémeuse et florale, le jasmin E Pure Jungle essence (un enfleurage qui gomme l’animalité), le Vayanol (vanille-clou de girofle) « Moi ça me rappelle le maïs Bonduelle » me confie un parfumeur visiteur. C’est pas faux ! Et le meilleur pour la fin, le viril Havanawood, aux effluves de foin, tabac, cendre et cigare.

19h : il se fait tard, les premiers visiteurs se dirigent vers le cocktail. Discours du maire, vue sur Grasse… Mais qui voilà ? Renaud Beguin-Billecocq, l’ancien directeur de Biolandes avec une moustache ? Ça, c’est la nouvelle de la soirée !

Chèvrefeuilles, roses, et surtout jasmins étoilés… Les fleurs de Grasse prennent le relai des ingrédients pour embaumer les ruelles de la ville. Direction la boutique de Frédéric Badie, comme promis, pour découvrir sa marque Pure Signature, qui propose des parfums, des huiles et des ingrédients Payan Bertrand. On y retrouve la fine équipe de Thierry Bernard et ses Parfumeurs du monde. L’occasion de féliciter Stéphane Piquart, nommé pour son parfum Albedo aux Fragrance Foundation Awards ; le sourceur reçoit d’ailleurs ses clients à la villa Primerose, qui appartient à la marque Atelier des Ors, située à proximité.

JOUR 2

9h00 : Le salon ouvre plus tôt ce matin, je retrouve Anne-Laure Hennequin, créatrice du jeu Master parfums. Démarrons avec Bontoux. La société offre une tartine matinale d’huile d’olive à l’extrait de vanille et/ou à l’huile essentielle de bergamote. Marine Magnier nous dévoile comment leurs procédés sont améliorés pour réduire l’énergie. En sentant l’hysope, on apprend que cette fleur ne pousse que d’un côté de la tige ; j’adore cette note un peu vintage qui rappelle l’absinthe et la chartreuse. On poursuit avec un pur cœur patchouli (qui contient 51% de patchoulol), étonnamment transparent, et d’autres ingrédients ensoleillés de la Drôme.

En parlant de savoir-faire, un saut nous amène chez Floral Concept où se délectent déjà deux inséparables : Pamela Roberts[2]Pamela Roberts est consultante fragrance design et ancienne directrice de la création chez l’Artisan parfumeur. et Sylvaine Delacourte qui vient de sortir un livre intitulé Les Secrets des parfums, mémoires d’une créatrice. Nous sommes en train de sentir un néroli de Tunisie en cours de certification UEBT, lorsque Zahra Osman de Neo Botanika passe une tête pour nous sensibiliser à la sublime déco naturelle du stand. L’occasion de différencier visuellement et olfactivement la baie rose (Schinus terebinthifolius) et le Schinus molle, aux notes plus vives, presque pamplemousse ! Leur nouveauté pour le Simppar : le géranium rosat d’Afrique du Sud, tellement bien cultivé localement que ce pélargonium s’y est hybridé.

Natgreen donne l’occasion de prendre le pouls de la planète aux quatre coins du monde où la société source ses ingrédients. Je sens l’amyris d’Haïti, boisé et sec, aux accents paillés. Sous son calme olympien, Maïssa Meriem Bessalah précise qu’en Haïti il faut avoir un stock tampon de six mois pour pallier les aléas politiques, notamment lorsque l’aéroport ferme ; la sécheresse impacte le prix du patchouli en Indonésie, la pluie ralentit la récolte du poivre noir à Madagascar…

Qui est Syensqo ? Une nouvelle entité issue de la société Solvay. On peut y comparer la vanilline, Rhovanil issue de la pétrochimie et celle obtenue par biotech à partir du son de riz, nommée Rhovanil naturel. Leur objectif actuel : réduction de l’énergie avec panneaux solaires, et une chaudière vapeur à biomasse pour 2026.

Je m’arrête au stand A4, chez Plant Lipids car je reconnais un visage : Claire Delbecque, anciennement Bontoux, vient de prendre la responsabilité du développement de cette société indienne qui emploie 1600 personnes. Tant que ça ? On y sent des plantes locales : d’excellentes épices (gingembre frais, cardamome CO2) mais aussi des produits d’ailleurs (élémi des Philippines, poivre noir du Sri Lanka…) À suivre, donc !

« Tu as été voir Capua ? », me demande-ton pour la troisième fois. Je file donc sur le stand où la foule s’affaire pour sentir de nouvelles surprises. Luca Bocca Ozino nous présente magistralement deux collections très intéressantes. La première appelée « Green and co-extraction » est une infusion de fleurs dans de l’huile essentielle ou dans des Natpro (extraction à partir des jus) ; on y découvre ainsi l’infusion de fleur de bergamote dans l’huile essentielle de bergamote (plus petitgrain), la fleur de mandarine (une mandarine plus néroli), l’incroyable infusion de fleur de jasmin d’Italie, délicieusement fruitée et florale. La seconde collection nommée « Compact 100% nat ingrédients » présente des citrus concentrés : on enlève les terpènes, les cires, les furocoumarines, et on ajoute d’autres fractions pour compléter le profil, ce qui donne des zestes très puissants, concentrés et sucrés à souhait, notamment l’orange compact, un vrai sirop d’orange, la bergamote, très lavandée…

Mais le temps file, il est plus de midi ! Je suis en retard pour rejoindre le petit jardin du musée international de la Parfumerie où IFF nous reçoit pour rendre un hommage mérité à Monique Rémy, fondatrice du mythique Laboratoire qui porte son nom, LMR, et qui nous a quittés en début d’année. On y présente aussi l’ouvrage L’Art du naturel édité par Nez, dans sa collection « Nez+LMR cahier des naturels », qui retrace ses quarante années d’innovations (et auquel je suis assez fière d’avoir contribué !)

et Dominique Brunel, cofondateur et directeur commercial de Nez

Retour au salon avec Biosylx : Stéphane Piquart m’avait effectivement prévenue que Guillaume Delaunay était là ! L’expert des gommes et résines expose pour la première fois au Simppar. Sa société, désormais basée en Afrique du Sud, s’est bien développée. On savoure quelques spécialités locales : le bucchu (ah, j’écorche son nom depuis 20 ans ? il faut prononcer « bourrou » en raclant les r). Cette petite plante endémique poussant sauvagement, il faut aller la chercher chez les fermiers et la distiller avec une unité nomade, pour obtenir son odeur aromatique. Tagète, camomille bleue, myrrhe aux facettes safranées, et je termine avec son iconique encens Boswella carterii, de quoi se purifier de tous les cocktails et petits fours qu’on absorbe depuis deux jours.

Juste en face, c’est une autre tête connue qui me fait entrer sur le stand O’ Laughlin : Florent Glasse, qui a récemment rejoint ce groupe créé par Michael O Laughlin, installé en Chine, mais qui s’intéresse aussi à l’Inde… Toujours est-il que le groupe teste de nouvelles molécules comme le Florion, très intéressant pour le Moyen-Orient avec une note cuirée-daim qui sent aussi la framboise et les ionones ; et pourquoi pas l’alpha bisabolene ? Une note verte et terreuse qui sent également l’oignon sauvage et le beurre… Étonnant.

Félicitations à Antoine Destoumieux, qui vient tout juste de se marier ! C’est courageux d’assurer sa responsabilité commerciale malgré la fatigue de son week-end festif… Astier Demarest met l’accent sur la Provence et le partenariat réalisé avec Jérôme Liautaud, producteur à Mallemaison. Estragon, lavande fine, menthe poivrée super fraîche, lavandin grosso, et une immortelle de Provence (très différente de l’origine corse) avec des accents cuirés-calamus.

Je retourne sous la tente pour finir le salon, car un sourceur bien informé me donne quelques tuyaux. Si vous avez envie de sentir la différence entre la mandarine verte (cueillie en septembre-octobre, exprimée par pelatrice), la jaune (qui a connu le froid de janvier et extraite par sfumatrice[3]Pelatrice : le zeste est râpé dans un cylindre avant d’être centrifugé ; sfumatrice : le fruit est entièrement pressé, zeste et pulpe.) et la rouge (février-mars, par sfumatrice également), rendez-vous chez Cilione. Les deux sœurs accueillent avec le sourire et vous feront peut-être aussi sentir des ingrédients encore en test, mais chut, c’est en off…

Une petite glace à la lavande ou au thym pour se rafraîchir ? La distillerie Bleu Provence a installé un frigo avec les glaces Terre Adélice, miam ! Philippe Soguel travaille ici la lavande de la Drôme, qui « serait utilisée dans le Sauvage de Dior » (le solo de Johnny Depp résonne soudain dans ma tête). On y retrouve les variétés Maillette, Diva, Lavandin Abrial (plus doux que grosso)…

Vite vite, 16h50, le salon va fermer, c’est le moment de filer chez DSM-Firmenich, au stand tout rose, Karine Jacqmin me fait découvrir l’huile essentielle de poivre rose de Madagascar, produite durant la période où l’on ne travaille pas la vanille. Pratique, cette plante est aussi une bonne façon de générer de l’ombre pour cette dernière. Le jasmin fleur extrait CO2, un petit luxe, révèle une note florale extrêmement fraîche, toute douce, avec un beau « blooming » ; une absolue de sauge sclarée IG Grasse, poudrée et tabacée ; la lavande Diva et enfin le croquant poivron Firgood plus vrai que nature ! Et j’attribue la palme de la meilleure blague à un certain Benoit G. (dont je tairai le nom) : « Après le poivron Firgood, le champagne very good ! »

17h POP ! Effectivement, la tradition de clôturer le salon par le champagne est connue de tous, il n’est maintenant plus possible de sentir quoi que ce soit autour du stand.

Mais on ne va pas se quitter comme ça, un petit gala de clôture nous attend ! Retour au jardin de la Villa Fragonard, où chacun commente ce qu’il a retenu (pour ma part, nombreuses notes d’agrumes, des efforts portés sur les certifications et la réduction d’énergie) et surtout félicite Thierry Duclos ainsi que sa fille, Alexandra, pour l’organisation de cette première édition grassoise. La prochaine se tiendra à nouveau à Paris les 4 et 5 juin 2025. Puis une nouvelle édition à Grasse en 2026 !

Bien sûr, nous y serons pour vous…

Photos : Aurélie Dematons

Notes

| ↑1 | Allusion au reportage diffusé le 28 mai 2024 sur la chaîne britannique BBC : https://www.youtube.com/watch?v=3295wEpmajo L’article sur le site de la BBC, avec les réponses de L’Oréal, de l’UEBT et d’Estée Lauder : https://www.bbc.com/news/world-middle-east-68172560 |

|---|---|

| ↑2 | Pamela Roberts est consultante fragrance design et ancienne directrice de la création chez l’Artisan parfumeur. |

| ↑3 | Pelatrice : le zeste est râpé dans un cylindre avant d’être centrifugé ; sfumatrice : le fruit est entièrement pressé, zeste et pulpe. |