De la fin de la Grande Guerre au krach de 1929, la France entre dans le XXe siècle en plongeant dans un tourbillon de cultures nouvelles et d’hédonisme frénétique. La garçonne des années 1920 danse, boit, fume, aime librement… et se parfume avec des fragrances inédites lancées par une industrie en pleine ébullition. Dans le cadre de l’opération « Je lis, nous lisons, et vous ? » lancée par le Centre national du livre ce 10 mars 2023, nous vous offrons quinze minutes de lecture – recommandées quotidiennement par le CNL – avec ce chapitre tiré de l’ouvrage Une histoire de parfums signé Yohan Cervi, publié en novembre aux éditions Nez, pour un voyage olfactif un siècle en arrière…

Au sortir de la Première Guerre mondiale, la France est exsangue et pleure ses morts. Un monde a disparu. Mais une génération nouvelle souhaite tourner la page. La période qui émerge, marquée par un renouvellement économique, culturel et artistique, sera grisante. Durant dix années que l’Histoire qualifiera de « folles », l’activité économique est florissante, portée par le développement de l’automobile, de l’aviation, du pétrole, de l’électricité et de l’électroménager, même si les inégalités sociales demeurent immenses.

Paris est alors la ville de toutes les avant-gardes. Intellectuels et artistes, André Breton, Man Ray, Amedeo Modigliani et Pablo Picasso en tête, délaissent Montmartre et font de Montparnasse le nouveau quartier à la mode. Fuyant la prohibition, les Américains débarquent dans la Ville Lumière, apportant avec eux le jazz et le swing. Leur industrie cinématographique, qui s’est déjà concentrée à Los Angeles, est en plein essor et s’exporte massivement. Joséphine Baker triomphe dans La Revue nègre au théâtre des Champs-Élysées, à une époque marquée par l’idéologie coloniale et le fantasme exotique, et symbolise une forme de libération sexuelle qui exalte Paris. La France est d’ailleurs à cette époque le premier producteur mondial de films pornographiques. Les années 1920 sont également celles d’une première émancipation féminine, issue de l’autonomie acquise durant le conflit mondial à la suite du départ des hommes au front. Taille basse, cheveux courts, jambes dévoilées, corset disparu : la garçonne, figure de la décennie, exprime cette nouvelle indépendance. L’Art déco succède à l’Art nouveau, le music-hall remplace le café-concert, et la radio devient le vecteur d’une culture de masse.

Naturellement, la parfumerie est très vite influencée par cette effervescence. Des formes olfactives neuves émergent, notamment grâce à l’emploi massif des matières de synthèse. Le beau naturel fait place au beau artistique, et l’abstraction est en état de grâce. L’élite économique et intellectuelle, qui constitue l’essentiel de la clientèle, est sensible à ces changements et garantira le succès pérenne de nombreuses créations, symboles d’un certain âge d’or pour la parfumerie française.

Guerlain, un parfum d’Orient

En 1918, la maison aux abeilles est déjà une vénérable institution de 90 ans, riche de succès. Avec la reprise économique, Guerlain lance en 1919 une nouvelle création, devenue depuis figure majeure de la parfumerie : Mitsouko. En accord avec l’engouement des élites européennes pour l’Extrême-Orient, ce nom s’inspire de celui de l’héroïne de La Bataille, un roman de Claude Farrère ayant pour cadre le conflit russo-japonais de 1905.

Mitsouko est un parfum androgyne qui sera porté par Charlie Chaplin, Serge de Diaghilev, Ingrid Bergman et Jean Harlow. Son flacon – identique à celui de L’Heure bleue, en raison des difficultés d’approvisionnement à l’issue de la guerre – apparaît même furtivement dans le film de George Cukor Les Invités de huit heures (1933), où joue la fatale blonde platine. La composition s’oppose olfactivement, par son caractère anguleux, au style Belle Époque. Elle se démarque également du fameux Chypre de Coty (1917), notamment par sa note de pêche, due principalement à l’aldéhyde C-14 (en réalité une lactone), un composant de synthèse découvert en 1908.

Mitsouko constitue une merveille d’équilibre, entre une tête hespéridée et fruitée, un cœur jasminé, les épices (girofle, cannelle, piment, poivre) et un fond chypré ample et généreux (mousse de chêne, muscs, vétiver). Il évoque une promenade dans les sous-bois par une journée lumineuse d’automne. C’est un grand parfum à la formule courte, mais au rendu olfactif très complexe et sophistiqué. Même apprivoisé et porté mille fois, on ne cesse de le redécouvrir ; on pense le posséder, mais il continue de nous échapper et l’on y revient sans cesse, comme dans une quête obsessionnelle. Chef-d’œuvre accompli, Mitsouko inaugure la sous-famille des chypres fruités, qui se développera au fil des décennies.

Le début des années 1920 est marqué par des sorties plus discrètes – Eau de fleurs de cédrat (1920), Candide Effluve (1922) et Guerlinade (1924) – ou déroutantes – comme Bouquet de faunes (1922), un parfum qui met en avant le costus, aux notes animalisées et pouvant évoquer le cuir chevelu, sur un fond ambré baumé. Puis en 1925 est lancé le plus célèbre parfum de la maison : Shalimar. Élaboré en 1921 (la même année que le très bel Émeraude de Coty, un parent proche), il est présenté quatre ans plus tard, lors de l’Exposition internationale des arts décoratifs, au Grand Palais. Riche et puissant, il donne le meilleur de lui-même dans le sillage, qui permet d’apprécier pleinement l’ampleur de ses nuances. Sa courbe d’évolution est exceptionnelle : la bergamote de tête apporte fraîcheur et vivacité, puis s’opère doucement une transition presque imperceptible vers un cœur floral rosé, discret mais essentiel, et ensuite, plus franchement, vers une forme ambrée chaude et intense. Shalimar reprend la trame hespéridée et aromatique de Jicky (1889) et de Mouchoir de Monsieur (1904), mais en accentue considérablement les notes orientales et vanillées, notamment par l’emploi de l’éthylvanilline, un composant de synthèse puissant. On l’aime souvent pour des raisons différentes, voire antagonistes : sa fraîcheur, son caractère oriental intense, son animalité. Un témoin parfait de la complexité et de la multiplicité des perceptions olfactives. Shalimar est, dès son lancement, un grand succès, non seule- ment français mais surtout américain. On l’aperçoit d’ailleurs dans le film Femmes de George Cukor (1939). Il installe une tendance majeure de la parfumerie, celle des ambrés doux ou orientaux.

Son succès est tel qu’il va éclipser la plupart des autres parfums Guerlain de cette décennie. On ne peut cependant que regretter la disparition de Djedi (créé en 1926), un ambré résineux androgyne au caractère brûlant et sec très moderne.

Caron, à la conquête du marché américain

Au lendemain du conflit, la maison établie en 1904 est devenue l’une des plus prestigieuses de France, concurrente directe de Guerlain, Coty ou Houbigant. Son grand lancement d’après-guerre reflète parfaitement le style Caron : un parfum de fourrure, chaud, fiévreux, décadent, nommé Le Tabac blond, une évocation sublimée du tabac de Virginie, qui séduit les femmes désireuses de fumer autre chose que le tabac brun et âcre des hommes. Cette métaphore olfactive ne contient pas une seule fleur de tabac et ne cherche pas à copier les éléments de la nature : Ernest Daltroff souhaitait s’éloigner des normes académiques et créer une fragrance mystérieuse, abstraite, volontairement floue, en utilisant massivement les nouvelles matières et bases de synthèse. Essentiel dans l’histoire de la parfumerie moderne, Le Tabac blond inaugure véritablement la famille des cuirés en se démarquant des traditionnels accords peau d’Espagne et cuir de Russie par des notes orientales et boisées appuyées, aux côtés de notes florales épicées (œillet et ylang-ylang).

En 1922, Nuit de Noël célèbre cet événement cher à Félicie Wanpouille et fait la part belle à la rose, riche et majestueuse, sur un lit de Mousse de Saxe, de santal, de baumes et de vétiver. Il rappelle un autre fleuron de la parfumerie française, aujourd’hui encore fer de lance de sa marque, le fameux Habanita de Molinard, créé en 1921 et proposé tout d’abord sous forme de parfum à cigarettes – afin d’atténuer les odeurs de tabac –, puis commercialisé en tant que parfum de peau à partir de 1924. Le beau flacon opaque noir de Nuit de Noël, à l’origine en cristal de Baccarat, typique du mouvement Art déco, aurait d’ailleurs été imaginé d’après un étui à cigarettes. Son écrin à passementerie en faux galuchat s’inspire, plus de cinquante ans avant Opium d’Yves Saint Laurent, de l’inrō japonais. Que de symboles !

La création en 1923 d’une filiale à New York, la Caron Corporation, témoigne de l’importance du marché américain pour une maison qui va très tôt se tourner vers l’exportation. Ses parfums, ses fards et ses poudres seront prisés par de nombreuses fortunes et célébrités américaines. La seconde moitié des années 1920 est marquée chez Caron par un changement artistique et esthétique, avec des créations moins sombres, comme Bellodgia. Ce joli soliflore œillet très poudré, qui tire son nom du village italien de Bellagio, sur les rives du lac de Côme, inspirera deux décennies plus tard L’Air du temps de Nina Ricci (1948). Il rappelle que l’œillet constitue une note phare de la parfumerie de l’époque, en soliflore ou mêlé à des accords ambrés épicés.

Si les parfumeurs traditionnels comme Guerlain, Caron, Houbigant et Coty dominent le marché, ils sont peu à peu concurrencés par un phénomène en pleine expansion et porté par des créateurs flamboyants : le parfum de couturier.

Chanel, sillage couture

En 1918, l’amant de Mademoiselle, un aristocrate anglais dont elle est profondément éprise, la quitte pour se marier. Puis, un jour de décembre 1919, Arthur Capel (dit Boy) se tue accidentellement au volant de son automobile. Pour ne pas sombrer dans le désespoir, Gabrielle Chanel s’acharne au travail. Avec succès : la maison qui porte son nom construit déjà une réussite insolente ; à l’aube des années 1920, elle emploie quelque 300 couturières.

En 1920, peut-être par l’intermédiaire du grand-duc Dimitri Pavlovitch de Russie, elle fait la rencontre d’Ernest Beaux. Le parfumeur a fait ses gammes chez Rallet, une maison de parfums basée à Moscou et devenue, honneur suprême, fournisseur officiel de la cour impériale de Russie. Après la révolution de 1917, Beaux est rapatrié en France et implante un petit laboratoire à Cannes La Bocca. De la collaboration entre les deux créateurs naît le plus célèbre des parfums : No 5. Chanel souhaitait une fragrance abstraite et mystérieuse, éloignée des soliflores et qui rendrait jaloux les autres parfumeurs. Le résultat, inédit, sera à la hauteur de ses espérances. Les fleurs les plus nobles y sont en état de grâce, notamment le jasmin grandiflorum, l’ylang, la rose de mai et la fleur d’oranger. Il émane de son sillage une forme olfactive à la beauté neuve, en partie due aux aldéhydes aliphatiques. S’il ne s’agit pas de leur premier emploi en parfumerie, ces derniers n’ont alors jamais été autant dosés et mis en avant. Beaux racontera plus tard que l’odeur métallique et zestée de ces composants convoquait chez lui des sensations éprouvées des années auparavant au-delà du cercle polaire, dans la fraîcheur qu’exhalent rivières et lacs du Grand Nord. Les aldéhydes confèrent au bouquet floral de l’éclat, du montant, ils le révèlent. Et le fond boisé, poudré, vanillé, est un summum de distinction. No 5 est un exemple abouti d’abstraction, à l’écriture précise et minutieuse, et porte les ambitions d’une femme en avance sur son temps. Dès 1924, il est décliné en eau de toilette, plus accessible, et deviendra, les décennies suivantes, le parfum le plus vendu au monde, pour entrer définitivement dans la légende et caresser un rêve d’éternité. Son flacon sobre, géométrique, connu dans le monde entier, a su évoluer subtilement dans ses proportions au fil des époques.

D’autres créations voient rapidement le jour, tel No 22 en 1922 (toujours commercialisé de nos jours), une variation du No 5 aux notes solaires, crémeuses et ambrées plus affirmées. À l’époque, Paris constitue une terre d’accueil pour de nombreux Russes ayant fui la révolution de 1917 et dont Gabrielle Chanel aime s’entourer, notamment Serge de Diaghilev, le fondateur de la compagnie des Ballets russes, et Igor Stravinski, dont elle héberge la famille dans sa propriété de Garches, dans les Hauts-de-Seine. Et l’exotisme russe s’invite dans ses créations. Elle travaille les fourrures, les broderies produites par l’atelier Kitmir de la grande-duchesse Marie, la sœur de Dimitri Pavlovitch, et adapte au vestiaire féminin la veste des moujiks. En 1927, Cuir de Russie vient prolonger cet univers. Ce très grand parfum mêle les aldéhydes à un jasmin radieux. Les notes cuirées, goudronnées, s’imposent peu à peu, entre le caractère fumé du bouleau et l’animalité un peu grasse et acide du castoréum. L’ensemble plane dans les effluves enveloppants, doux et secs du tabac blond. C’est une vision fantasmée de l’âme russe en flacon, le reflet de l’exaltation et de la douleur, de la mélancolie et de l’extase. La décennie consacre également les célèbres Gardénia (1925) et Bois des îles (1928), ainsi que de nombreuses autres fragrances plus anecdotiques.

Les créations de Beaux pour Chanel constituent une œuvre majeure, traduisant une vision esthétique et artistique puissante et peu commune. Mademoiselle a su saisir les changements de son époque et poser un regard neuf sur son temps, pour s’imposer comme l’une des figures féminines les plus emblématiques du XXe siècle. André Malraux déclarera d’ailleurs : « De ce siècle en France, trois noms resteront : de Gaulle, Picasso et Chanel. »

Lanvin, fragrances de caractère

D’abord reconnue pour ses chapeaux, Jeanne Lanvin devient membre de la chambre syndicale de la haute couture en 1909, puis voit sa maison se développer considérablement et se diversifier dans les années 1920 : mode pour enfants, cravates, décoration… Désireuse de vendre des parfums sous son nom (notamment pour financer la haute couture), elle fait appel à une mystérieuse créatrice russe, « Madame Zède ». En 1923 et 1924 se succèdent plusieurs créations anecdotiques : La Dogaresse, Le Sillon, J’en raffole, Géranium d’Espagne, Lajea, Le Chypre, Où fleurit l’oranger… Une seule, Mon péché, rebaptisée My Sin, rencontre un grand succès commercial, en particulier outre-Atlantique. Ce floral aldéhydé, qui se démarque par l’emploi massif de notes animales et boisées, offre un parfait exemple de construction duale qui mêle le propre et le sale, l’attraction et la répulsion, entre une savonnette bon marché et une petite culotte négligemment oubliée. Sa vibration est organique, son propos presque ouvertement sexuel.

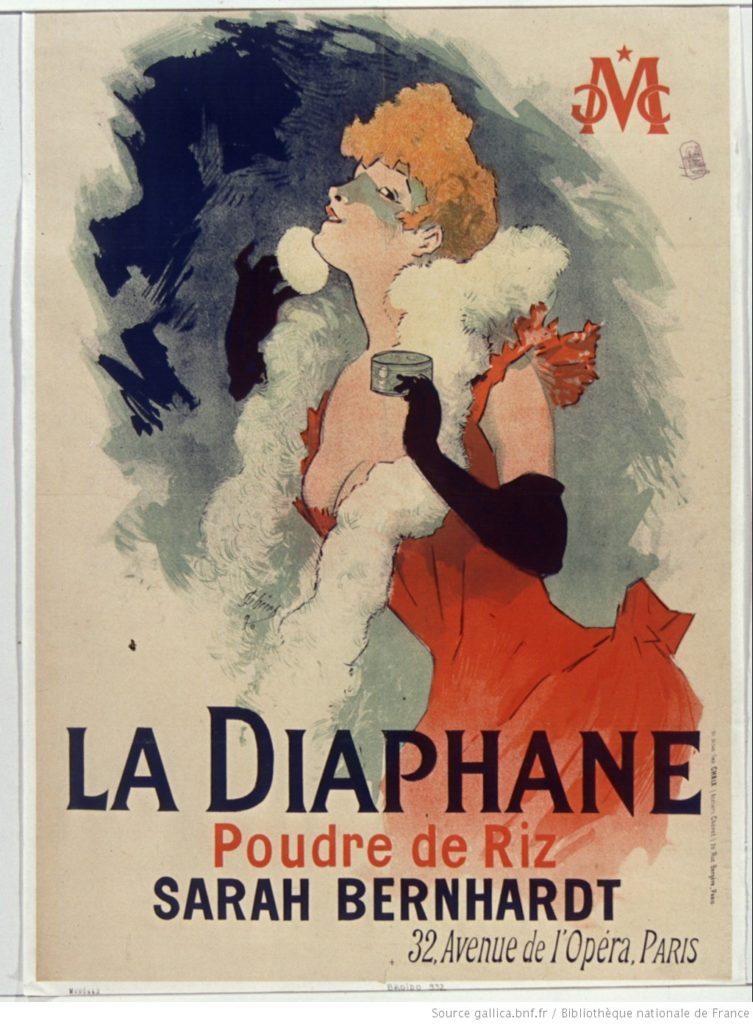

Sentir My Sin en vintage ou en reconstitution à l’Osmothèque de nos jours rappelle que l’environnement et les repères olfactifs ont fortement évolué depuis. Ici, tout évoque l’odeur chargée des appartements bourgeois de l’époque, les lourdes tentures imprégnées des effluves du quotidien, une hygiène que l’on jugerait aujourd’hui approximative, d’épaisses fourrures dont on parfume les doublures… Cette intrigante création bénéficie d’une élégante affiche publicitaire, avec un chat noir pour égérie. Discontinuée en 1988, elle demeure une œuvre à part, à la limite de l’inclassable.

En 1925, Jeanne Lanvin décide d’offrir à sa fille, Marie-Blanche, musicienne accomplie, un parfum pour ses 30 ans, qu’elle aura en 1927. Cette fois, elle convoque Paul Vacher et son assistant de l’époque, André Fraysse, qui composent, selon ses vœux, un riche bouquet floral dont l’odeur surpasserait celle de la nature. Les aldéhydes, là encore, servent à donner de l’éclat. Mêlés à un fond boisé, poudré et vanillé, ils floutent les contours et arrondissent les angles. Le nom de ce parfum témoigne de son harmonie : Arpège. S’il s’inspire fortement du No 5, il s’en démarque notamment par son aspect fourrure plus affirmé. La conception du flacon est confiée au dessinateur Armand Albert Rateau, qui a déjà décoré l’appartement de Jeanne Lanvin, rue Barbet-de-Jouy, dans le 7e arrondissement de Paris. C’est une boule noire ornée d’une gravure d’or qui représente la créatrice étreignant sa fille, Marie-Blanche, symbole de la force des liens unissant ces deux êtres. Arpège sera l’un des parfums les plus vendus en France jusque dans les années 1980.

Jean Patou, amour, soleil et sable chaud

À la tête d’une des plus importantes maisons de couture de l’époque, Jean Patou se lance au milieu des années 1920 dans la création, la production et la vente de parfums. Il fait appel à Henri Alméras, un parfumeur connu pour avoir signé plusieurs créations des Parfums de Rosine, de Paul Poiret, dans les années 1910. Au printemps 1925, le couturier lance sur le marché français ses trois premiers parfums, dont les noms symbolisent l’évolution d’une relation amoureuse. Chacun cible un type de femmes : Amour Amour, un bouquet floral vert et aldéhydé, est destiné aux blondes ; Que sais-je ?, un chypre fruité, aux brunes ; Adieu sagesse, un soliflore gardénia, aux rousses. Un positionnement suranné, mais encore très fréquent à l’époque. Que sais-je ? est sans doute le plus original des trois. Il s’ouvre sur une corbeille de pêches et d’abricots, acides et juteux, mariée à un bouquet floral assez abstrait et à une mousse de chêne surdosée, pour enfin s’abandonner aux délices fauves de la civette et du musc. S’inspirant certainement de Mitsouko, il semble annoncer Femme de Rochas (1944).

Le teint hâlé, jusqu’alors distinctif des milieux paysans et des ouvriers, devient peu à peu l’apanage d’une élite qui a les moyens de partir en vacances et qui s’adonne au bronzage. Finie, l’obsession du teint de porcelaine sous ombrelle, de la peau blanche soigneusement entretenue : les canons de beauté se redéfinissent totalement. Patou (comme Chanel) imagine des vêtements décontractés pour la plage, pour la campagne et pour les activités de plein air – à une époque où la pratique du sport se popularise et où les événements sportifs deviennent médiatiques. Dans cette veine, il propose également à ses clientes, en 1927, une huile de bronzage teintée (rouge ocre) et parfumée, l’Huile de Chaldée, du nom d’une région antique située dans le sud de la Mésopotamie. Son parfum est un bouquet de fleurs blanches, salicylé (le salicylate de benzyle est alors utilisé comme filtre solaire), arrondi de notes ambrées douces, légèrement animalisées, qui évoquent l’odeur du sable chaud et de la peau dorée au soleil.

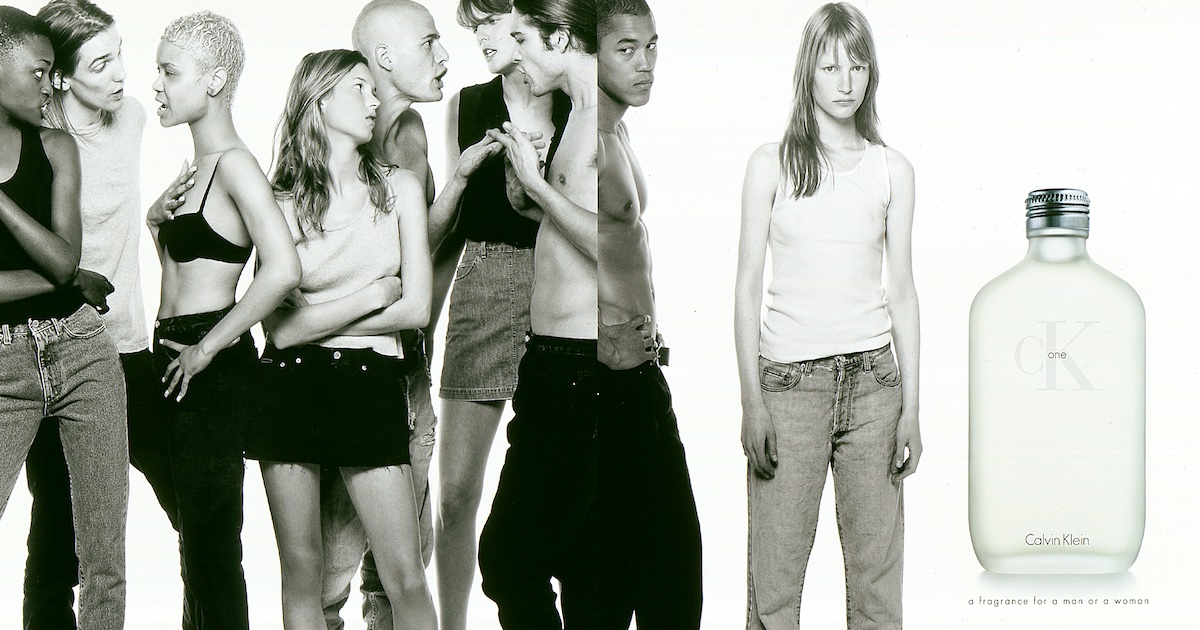

En 1929, Jean Patou propose Le sien, le premier parfum (hors cologne) au positionnement publicitaire unisexe ; un aromatique vert qu’hommes et femmes peuvent partager. Bien que demeuré confidentiel, celui-ci témoigne d’un changement des mentalités dans la manière de concevoir le parfum. La même année, Moment suprême, une lavande ambrée, célèbre les derniers soubresauts de l’euphorie parisienne à la veille du krach de Wall Street. La crise de 1929, loin de mettre un terme à la fortune des parfums Jean Patou, inspirera la création du monumental Joy (1930), qui va assurer à la maison une notoriété internationale pour les décennies suivantes.

Un siècle nous sépare désormais de cette époque fastueuse qui a profondément transformé la parfumerie française. Les créations qui résultent de ces années de recherche artistique et esthétique exceptionnelles constituent, aujourd’hui encore, des référents. Néanmoins, le temps a fait son œuvre. Les modes et les tendances passent, laissant sur le côté ceux qui n’ont pas su s’adapter.

Si nombre de parfums des années 1920 ont depuis longtemps disparu, ils continuent de déclencher les passions des amateurs, conscients de leur beauté et de leur singularité. Heureusement, plusieurs ont su traverser le temps, grâce à des maisons qui ont toujours soutenu et valorisé leurs grands classiques. No 5 demeure l’un des parfums les plus vendus au monde, tandis que Shalimar, Habanita ou Tabac blond, pour ne citer qu’eux, constituent encore des piliers de leurs maisons respectives. Des succès jamais démentis, peut-être parce que ces Années folles, lointaines et révolues, souvent fantasmées, continuent de nourrir un puissant imaginaire collectif et de porter leur part de rêve, comme l’essence même du parfum.

Visuel principal : Éditions Nez / Illustration © Claire Braud