Si, comme nous en discutions dans notre article « Politiques du parfum et des odeurs », le parfum est historiquement utilisé par les dirigeants comme forme de distinction permettant, entre autres, d’asseoir un pouvoir, et si les sensibilités aux odeurs ont bien souvent servi à constituer une forme de discrimination sociale, les politiques ont également eu en retour une influence sur le paysage olfactif et même sur la parfumerie. Quelles lois ont le plus contribué à façonner ce qui se présente à notre nez, dans notre quotidien ou par l’intermédiaire de créations ? Plongée dans les villes, les campagnes, les décrets et les recommandations diverses.

Du sang, du suif et des latrines

Remarquons, en préambule, que la sensibilité olfactive est elle-même une construction historique, qui varie avec les époques et les cultures. Récolter des témoignages sur ce que pouvaient sentir objectivement les différents lieux à travers les époques est ainsi un leurre : ce qui sent mauvais pour nous aujourd’hui n’est pas ce qui sentait mauvais pour un habitant de la campagne dans l’Antiquité romaine. « Il faut bien s’imaginer que ce qui est perçu comme « bonne odeur » dans l’Antiquité ne le serait pas forcément par nous ; il s’agit certainement d’odeurs très fortes et qui nous insupporteraient »[1]Emission « Les odeurs dans le monde antique et en Occident », La Fabrique de l’Histoire, France Culture confirme Jean-Christophe Courtil, enseignant-chercheur en Langues et littératures anciennes à l’Université Toulouse II Jean Jaurès.

Reste que le traitement des eaux, la construction des villes, l’industrialisation, et plus tard les politiques hygiénistes ont eu, entre autres, un impact sur l’ambiance olfactive des espaces. Deux aspects peuvent nous en donner une idée générale : l’hygiène corporelle, d’une part; l’architecture générale des villes, d’autre part. Si la première semble de prime abord s’extraire du champ de la législation, ce n’est qu’en apparence. Le déploiement des bains publics, par exemple, est le fruit de décisions dans une large mesure politiques. Largement présents dans l’Antiquité, ils déclinent peu à peu à la Renaissance, notamment parce qu’ils sont considérés comme des lieux de débauche et de prostitution, jusqu’à être interdits lors du Concile de Trente, qui prend fin en 1563. Une défiance vis-à-vis de l’eau, que l’on suspecte d’être vectrice de miasmes, amplifie le phénomène : « On cesse de se laver, on se tamponne le corps avec des linges, et on s’imbibe de parfums. Et, comme il n’y avait pas de tout-à-l’égout, la crasse […] des villes était abominable »[2]Emission « Les odeurs dans le monde antique et en Occident », La Fabrique de l’Histoire, France Culture, explique Brigitte Munier, autrice de Odeurs et Parfums en Occident, Qui fait l’ange fait la bête. Si le réseau d’égouts était également l’une des fiertés des Romains, développé sous l’impulsion de différents dirigeants, le réinvestissement des campagnes au Moyen-Âge voit ces infrastructures publiques se délabrer. À la Cloaca Maxima des romains s’opposent alors les cloaques urbains, mêlant boue, excréments humains et animaux et eaux usées. Ces déchets ne font pas encore l’objet d’une gestion systématique : si le pavage se développe dès le XIᵉ siècle, c’est d’abord pour faciliter les échanges commerciaux qui s’amplifient alors[3]Jean-Pierre Leguay, La rue au Moyen-Âge, Ouest France. Les liquides et restes issus d’équarrissage, de foulonneries, de tanneries, de tueries ou encore fonderies de suif, particulièrement odorants, continuent de stagner au sein des villes. « Paris était surnommée au XVIIIᵉ siècle la “ville de boue”, tant l’odeur y était déplaisante. La Seine charriant ordures et immondices était polluée par la rivière des Gobelins et par les rejets des hôpitaux et des ateliers. Le volume des eaux excédait à peine de moitié celui des matières et des liqueurs corrompues qu’elles recevaient » rappelle Elisabeth de Feydeau[4]Elisabeth de Feydeau, Les Parfums : Histoire, anthologie, dictionnaire, Robert Laffont, p. 76.

Vers une lutte systématique des miasmes

Les plaintes envers ces nuisances pestilentielles se multiplient, notamment l’été à Paris, et elles font l’objet d’études et de craintes diverses, liées à une conception de l’odeur comme miasme, comme l’expose Alain Corbin dans Le Miasme et la jonquille. La gestion de celle-ci ne prendra forme cohérente qu’à partir du Consulat (soit à l’entrée du XIXᵉ siècle), où « s’élabore progressivement un véritable code qui définit tout à la fois les nuisances et la politique qu’il convient de mener à leur égard. La nouvelle hygiène publique ambitionne une accélération des rythmes de désinfection; elle vise, cette fois, la totalité de l’espace et de la société »[5]Alain Corbin, Le Miasme et la jonquille, Flammarion, p.191. Car l’État se dote alors, en 1802, du Conseil de Salubrité du Département de la Seine permettant de mieux contrôler mais aussi de mieux préciser les lois et décrets régissant l’espace public. Une vingtaine d’années plus tard, d’autres seront créés dans les principales villes du royaume, afin de veiller à l’application de la réglementation émergente.

En découle notamment un premier classement des établissements insalubres et dangereux, dès 1804. Plus précis, et conjoint à l’essor de techniques de fabrication en vase clos et de l’utilisation de désinfectants[6]Ibid, p.179, « Le décret du 15 octobre 1810 sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes, aura une importance capitale : ceux-ci devront désormais s’installer à une certaine distance des habitations » explique Eugénie Briot, « c’est la naissance de la banlieue, avec son cortège de travailleurs, que l’on expulse du même coup hors de la ville ».

La puanteur est au cœur de cette nouvelle organisation du territoire, puisque l’incommodité est justement définie par un critère olfactif. Les animaux sortent de la ville, et avec eux leurs excréments : on exige que les abattoirs soient dissociés des boucheries (jusqu’alors, tout était fait en un même lieu, afin de s’assurer de la santé du bétail avant sa mise à mort). Les cinq premiers, construits à la périphérie de Paris, seront mis en service en 1818. La province imitera ce système quelques années plus tard. Plus localement, certaines réformes d’établissements ont largement contribué à désodoriser la capitale. Dans le Quartier latin, à la suite de plaintes répétées à propos des odeurs de dissection émanant des amphithéâtres de médecine, des décrets finissent par interdire les établissements clandestins et par rendre obligatoire le lavage quotidien des tables à l’eau chlorurée, réglant ainsi la pestilence environnante. Si la gestion du déchet fécal a longtemps posé un cas de conscience – car, utilisé comme engrais, il était source de revenus pour les agriculteurs et fermiers qui en assuraient la collecte -, lorsque la population urbaine croît et avec elle la crainte de la contamination, il devient problématique et les villes ne peuvent plus en laisser la gestion aux privés. L’ordonnance du 12 décembre 1849 prescrit une désinfection au sulfate et chlorure de zinc des vidanges où les matières fécales stagnent et empestent. En 1883, Eugène Poubelle, préfet de la Seine, prend un arrêté afin d’imposer des récipients à tous les Parisiens. Le traitement des déchets, de leur récupération à leur tri, en sera grandement facilité – et l’air ambiant d’autant plus respirable. Signe d’un véritable effort du pouvoir public pour la désodorisation des villes, la loi de 1894 impose enfin le tout-à-l’égout, qu’un décret avait prescrit dès 1852. Les eaux usées rejoignent des champs d’épandage jusqu’à l’entre-deux-guerres, où il se voit remplacé par l’épuration que l’on connaît.

Émerge peu à peu en parallèle, notamment à la suite de l’épidémie de choléra-morbus, une politique des gestes privés, dont Alain Corbin relate les premières expérimentations au sein des hôpitaux, des écoles et des prisons. Elle vise en premier lieu les classes laborieuses, et les campagnes, dont l’observateur bourgeois souhaite ainsi, symboliquement et physiquement, se détacher. Le pauvre fait figure du « bouseux » que Paris, désormais assainie, souhaite purifier : « Le rapport [de la ville] avec l’espace rural s’inverse ; elle devient le lieu de l’imputrescible, de l’argent et, du même coup, la campagne symbolise celui de la pauvreté et de l’excrément putride »[7]Ibid, p.230. L’habitat populaire est inspecté par des commissions de quartier, et il est source de nouvelles lois. L’exiguïté des lieux est visée par l’ordonnance de police du 20 avril 1848, imposant un espace vital minimum par individu. La loi sur les habitations insalubres promulguée le 13 avril 1850, accordant une inspection des latrines et une possibilité de verbalisation. Ces réglementations restent peu appliquées dans les faits, mais montrent que l’attention aux odeurs et pratiques individuelles se durcit – même s’il faut attendre encore après le début du XXᵉ siècle pour qu’une hygiène régulière soit pratiquée, même au sein de la bourgeoisie.

Le troupeau des ponts bêle ce matin

À l’inverse des odeurs fécales et humaines, les vapeurs industrielles mettront bien plus longtemps à être prises en compte : « L’optimisme dont [les Conseils de Salubrité] font preuve à l’égard des nuisances repose sur la croyance aux progrès de la chimie ; il contraste avec la peur qui les hante de l’engorgement excrémentiel. […]Ainsi s’explique la lenteur de l’élimination des odeurs industrielles qui empuantissent l’espace public ; échec qui vient contredire l’importance accordée à l’olfaction par le législateur »[8]Ibid, p.196. Alors que Paris s’est délesté de ses déchets, un nouvel ennemi l’importune, que nous connaissons bien : l’industrie, qui signe d’une « nouvelle sensibilité écologique », pour reprendre les mots d’Alain Corbin[9]Ibid, p.335.

Aujourd’hui encore, notre environnement olfactif ne cesse d’évoluer sous le poids de la législation. Certains se souviendront par exemple de l’ambiance enfumée des cafés jusqu’à la loi Evin du 10 janvier 1991, relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme. Désormais, la fumée du tabac a ses quartiers propres. Mais c’est celle des pots d’échappements, des parfumeries racoleuses et autres fumets de fast-food qui emplissent désormais les villes. Cela explique peut-être que certains pays choisissent d’en diminuer leur niveau, à l’exemple des espaces « scent-free » aux Etats-Unis, dans certains lieux publics, centres commerciaux ou hôpitaux. Autre exemple dont l’anecdote est parlante, l’interdiction du durian, fruit à l’odeur considérée comme nauséabonde, dans les transports en commun de Singapour. Appliquée par des décisions locales, elle ne repose cependant sur aucune base juridique[10]Léo Mariani, « Une odeur d’enfer », in Techniques & Culture, 62, 2014, p. 48-67. Mais en France, du moins dans ses campagnes où fleurit le champ du coq, le temps n’est pas encore au puritanisme olfactif. La loi visant à protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises, promulgué le 29 janvier 2021, promet une longue vie aux odeurs et bruits locaux, souvent sujets à des conflits de voisinage.

Une nouvelle géographie de la parfumerie

Mais les politiques n’influencent pas seulement le contexte olfactif général : elles opèrent également sur l’industrie du parfum en tant que telle. Tout d’abord, sur sa localisation, entre les colonies, Grasse et la banlieue parisienne. Car le paysage des fragrances, de la production de matières premières à leur transformation, tel qu’on le connaît aujourd’hui, est largement tributaire de choix politiques passés. La colonisation est certainement l’un de ceux qui ont eu le plus d’impact sur la parfumerie, avec l’exploitation de terres produisant des plantes à parfum devenues classiques, et de ses habitants locaux employés comme main d’œuvre bon marché. Si l’industrie tend à modifier son comportement vis-à-vis de ces territoires, ils portent encore largement la trace de ces temps encore peu assumés. Autre lieu important pour le milieu, Grasse ne s’est véritablement développée comme grande productrice de matières premières que tardivement. Si elle les exploite notamment depuis le XVIIIᵉ siècle, « c’est surtout vers 1850 – 1860 que s’implantent de vastes domaines, grâce à l’irrigation du canal de la Siagne », précise Rosine Lheureux[11]Rosine Lheureux, Une Histoire des parfumeurs, Champ Vallon, p. 37. Sujet à de fortes oppositions, mais rendu nécessaire par le développement de la population qui souffre alors d’une pénurie en eau, le projet est finalement adopté définitivement par le décret impérial du 25 août 1866. La localisation permet également l’emploi d’une main d’œuvre peu qualifiée, et donc peu chère, qui profitera à la productivité. Inscrits depuis 2018 à la liste du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité, les savoir-faire liés au parfum de Grasse concernent « la culture de la plante à parfum, la connaissance des matières premières et leur transformation et l’art de composer le parfum » détaille l’Unesco[12]Voir le site de l’Unesco.. Ils en permettent la protection et la valorisation.

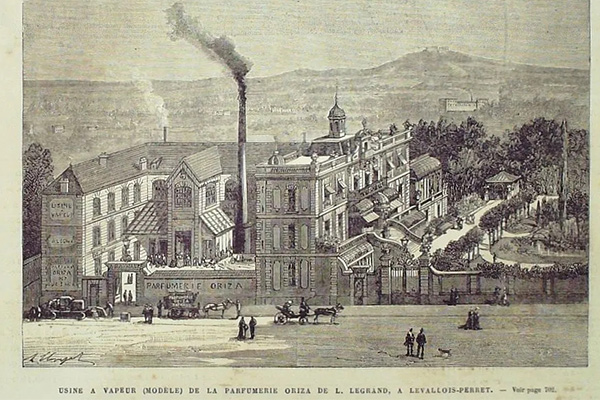

Enfin, le parfumeur a finalement dû distinguer ses lieux de production de ses lieux de vente, en les déplaçant en banlieue parisienne : car, si la parfumerie ne fait pas partie des industries malodorantes, elle rejoint cependant le groupe des établissements dangereux visé par le décret de 1810, « parce qu’elles comprennent un stockage important d’alcool, susceptible d’explosion. Ce même alcool étant par ailleurs soumis à un droit d’octroi – une forme de taxe de douane – lorsqu’il entre dans la capitale, les fabriques de parfum se déplacent également pour des raisons financières » nous précise Eugénie Briot. En 1885, ce sont ainsi 23 usines de parfumerie ou de savonnerie que l’on retrouve entre Pantin et Neuilly[13]Rosine Lheureux, Op. Cit., p.136. Nous sommes encore témoins d’une telle disposition géographique.

Statut du métier et de la création olfactive

Le XVIIᵉ siècle offre au parfumeur parmi ses premières lettres de noblesse par une reconnaissance royale officielle, comme l’écrit Alice Camus : « Les gantiers-parfumeurs, les distillateurs, les apothicaires mais aussi les merciers se partageaient le marché des produits issus de la distillation et liés au domaine de la parfumerie. Au cours des XVIᵉ et XVIIᵉ siècles, à force de batailles juridiques, les gantiers ont fini par emporter le privilège de la fabrication des gants et des produits parfumés »[14]Alice Camus, « Le parfumeur Martial : réalité historique du parcours d’un marchand mercier sous Louis XIV », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles, mis en ligne le 02 … Continue reading. Le statut de « gantier-parfumeur » est officialisé en 1582, mais ses prérogatives se partagent longtemps avec celles du mercier, et feront l’objet d’une lutte de longue haleine. « En janvier 1614, les gantiers parviennent à remporter une victoire significative sur les merciers. Une lettre patente du roi Louis XIII les autorise à se parer de la qualité de parfumeurs. » poursuit l’historienne. Cette reconnaissance officielle de la corporation sera suivie de plusieurs refontes postérieures.

Une autre étape importante pour le métier s’inscrit dans une perspective globale visant à mieux encadrer la médecine, qui reste largement partagée entre diplômés et charlatans en tous genres. La loi d’avril 1803, qui interdit la vente et la publicité pour les « remèdes secrets » – c’est-à-dire ceux dont la formule n’est pas rendue publique dans un Codex rédigé par des professionnels médicaux – pose les premiers jalons de la parfumerie telle qu’on la connaît : « Napoléon légifère afin de soumettre la revendication médicale autour d’un produit à autorisation préalable de l’Académie de Médecine. Les parfumeurs, qui ne veulent pas donner la composition de leurs créations, vont se détacher du monde médical. Mais l’effet n’est pas immédiat : les procédures d’analyse sont longues, et l’illégalité est finalement courante » explique Eugénie Briot. Preuve de ses balbutiements, le 18 août 1810, un décret impérial officialise de nouveau cette séparation de la parfumerie et de la pharmacie[15]Annick Le Guérer, Le Parfum, des origines à nos jours, Odile Jacob, 2005 et, toujours d’actualité, « le décret du 13 juillet 1926 impose de donner la composition des produits sur l’emballage » complète-t-elle.

Mais le secret ne suffit pas à protéger les créations. Rapidement, avec les copies de l’eau de Cologne par exemple, les parfumeurs cherchent des solutions pour assurer l’originalité de leurs produits et s’en garantir le monopole : « En 1878, 1889 et 1900 se tiennent à Paris, à la faveur des expositions universelles, une série de congrès internationaux ayant entre autres pour objet la mise en place d’un système de protection commun »[16]Rosine Lheureux, Op. Cit., p.189, écrit Rosine Lheureux. Dépôts de marques, dessins et modèles de fabrique seront au cœur des débats, et des différents décrets qui en résulteront. Les marques existent depuis le Moyen-Âge, permettant d’affirmer la qualité des produits et des savoir-faire liés à un métier. Avec la suppression des corporations en 1791 par la loi Le Chapelier, le risque de contrefaçon est largement augmenté ; mais la même année se met en place une première législation sur les brevets d’invention, et deux ans plus tard une loi visant à organiser la propriété littéraire et artistique. Cependant, elles restent dans les faits peu précises et donc peu applicables, et laissent de côté la question de la propriété industrielle[17]Ibid, p.191. Or celle-ci est capitale pour les parfumeurs, qui à défaut de pouvoir protéger leurs compositions, doivent garantir le droit de leurs récipients.

Aujourd’hui encore, la protection des parfums reste sujette à controverse et n’en est qu’à ses balbutiements, comme le rappelle notre article « Le parfum, un art (em)mêlé ». Si l’imitation du nom ou du flacon est condamnable, dans plusieurs affaires de plagiat, la Cour de cassation refuse de condamner la copie olfactive, qui ne serait pas suffisamment identifiable pour pouvoir faire l’objet d’un jugement. La Société Internationale des Parfumeurs Créateurs (SIPC) cherche ainsi à faire évoluer le statut du parfumeur, qui n’est pas régi par le code de la propriété intellectuelle, à l’instar des charpentiers, jardiniers, mouleurs, potiers, ou encore graphistes. « Notre objectif est de faire entrer la formulation des fragrances en 15e position de cette liste de métiers de l’article L112 du Code de la propriété intellectuelle » explique Calice Becker, qui codirige actuellement la SIPC, aux côtés de Francis Kurkdjian. « Car le parfum a toutes les caractéristiques requises pour être considéré comme une œuvre de l’esprit : il s’agit d’une création intellectuelle, originale et qui porte la signature de son concepteur». Et d’insister : « Nous ne sommes ni des artistes, ni des artisans, mais des auteurs, comme les écrivains ou les musiciens ». Pour cela, la société travaille actuellement à la rédaction d’une charte, et à faire émerger une prise de conscience des différents acteurs de l’industrie et des politiques. Une nécessité d’autant plus urgente avec le tournant actuel du métier, puisque « avec les techniques d’analyse récentes des formules, ce secret n’existe quasiment plus » et plus rien ne protège donc les formules du plagiat.

Réguler l’emploi des matières premières

Pour composer ses parfums, le parfumeur doit également être au fait des réglementations actuelles sur les matières premières, et les pourcentages qu’il peut employer dans ses formules. Dans l’Union européenne, c’est notamment le règlement REACH, entré en application en 2007, qui fait autorité. Il impose le recensement, l’analyse et le contrôle des substances chimiques utilisées ou mises sur le marché. Mais à l’échelle mondiale, l’uniformisation est plus complexe, car tous les pays n’ont pas les mêmes exigences, alors qu’une fragrance est souvent créée, dans la mesure du possible, pour être diffusée à une échelle globale. Ainsi, alors que la demande des consommateurs en matière de véganisme va croissant, la Chine impose un test préalable sur animaux. Les marques qui vendent sur ce marché seront alors pointées du doigt par les associations de défense des animaux.

Cependant, l’industrie ne se contente pas de se soumettre aux lois, et a toujours essayé de prévenir les interdictions en restant prudente dans ses usages. En témoigne la fondation de l’International Fragrance Association (IFRA) en 1973, un organe d’autorégulation de la parfumerie, qui vise à assurer la sécurité et l’innocuité de ses matières premières. L’évaluation scientifique des molécules est conduite par un organisme indépendant, le RIFM (Research Institute for Fragrance Material). L’association publie ainsi régulièrement des recommandations (les Standards IFRA), parfois plus strictes que celles de l’Union européenne, et qui entrent en vigueur quelques années plus tard. Certaines matières premières ont ainsi disparu de la palette du parfumeur : « Il y a des molécules, comme le Lilial ou le Karanal, que l’on perd, mais pour lesquelles on peut imaginer un remplacement. Ce qui est le plus révoltant, c’est qu’à l’heure où les consommateurs et le marketing souhaitent augmenter la part de naturel, ce dernier est le plus touché par les réglementations – en plus de son prix qui peut varier selon les aléas environnementaux » explique le parfumeur Marc-Antoine Corticchiato, également fondateur de la marque Parfum d’empire. Car ce sont notamment les allergisants, largement présents dans les naturels à la composition complexe, qui sont bien souvent visés par les restrictions, suivant un principe de précaution qui semble parfois excessif pour certains. Parmi les matières qui lui manquent le plus, le parfumeur cite « en premier lieu la mousse de chêne, mais aussi celles dont l’utilisation est drastiquement limitée, comme le foin, le liatrix, les damascones, l’isoeugénol, ou encore l’Octine carbonate de méthyle ». Et ces restrictions croissantes, avec lesquelles les créateurs doivent composer, peuvent parfois avoir tendance à faire baisser la qualité olfactive des fragrances. Reste qu’elles sont nécessaires selon d’autres, comme la SIPC : « Nous avons besoin d’un corps qui nous régule pour que l’on se sente en confiance dans la formulation. En tant que créateurs, nous devons pouvoir utiliser les ingrédients en toute quiétude », précise Calice Becker.

Ces contraintes réglementaires qui pèsent de plus en plus sur le métier, dont le caractère créatif n’est toujours pas reconnu, interrogent sur l’avenir de la parfumerie, et rendent une prise de conscience de l’industrie nécessaire. Plus encore, la variété des lois qui ont pu influencer notre quotidien olfactif ne cesse de poser la question des odeurs de demain, à l’heure où les décisions étatiques en matière environnementale pourraient tout simplement, dans un futur proche, rendre l’air irrespirable.

Image principale : Nouvelles boîtes à ordures, dépôt des poubelles sur le trottoir dans les rues de Paris, 1912. Source gallica bnf

Notes

| ↑1 | Emission « Les odeurs dans le monde antique et en Occident », La Fabrique de l’Histoire, France Culture |

|---|---|

| ↑2 | Emission « Les odeurs dans le monde antique et en Occident », La Fabrique de l’Histoire, France Culture |

| ↑3 | Jean-Pierre Leguay, La rue au Moyen-Âge, Ouest France |

| ↑4 | Elisabeth de Feydeau, Les Parfums : Histoire, anthologie, dictionnaire, Robert Laffont, p. 76 |

| ↑5 | Alain Corbin, Le Miasme et la jonquille, Flammarion, p.191 |

| ↑6 | Ibid, p.179 |

| ↑7 | Ibid, p.230 |

| ↑8 | Ibid, p.196 |

| ↑9 | Ibid, p.335 |

| ↑10 | Léo Mariani, « Une odeur d’enfer », in Techniques & Culture, 62, 2014, p. 48-67 |

| ↑11 | Rosine Lheureux, Une Histoire des parfumeurs, Champ Vallon, p. 37 |

| ↑12 | Voir le site de l’Unesco. |

| ↑13 | Rosine Lheureux, Op. Cit., p.136 |

| ↑14 | Alice Camus, « Le parfumeur Martial : réalité historique du parcours d’un marchand mercier sous Louis XIV », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles, mis en ligne le 02 octobre 2020 |

| ↑15 | Annick Le Guérer, Le Parfum, des origines à nos jours, Odile Jacob, 2005 |

| ↑16 | Rosine Lheureux, Op. Cit., p.189 |

| ↑17 | Ibid, p.191 |

Commentaires