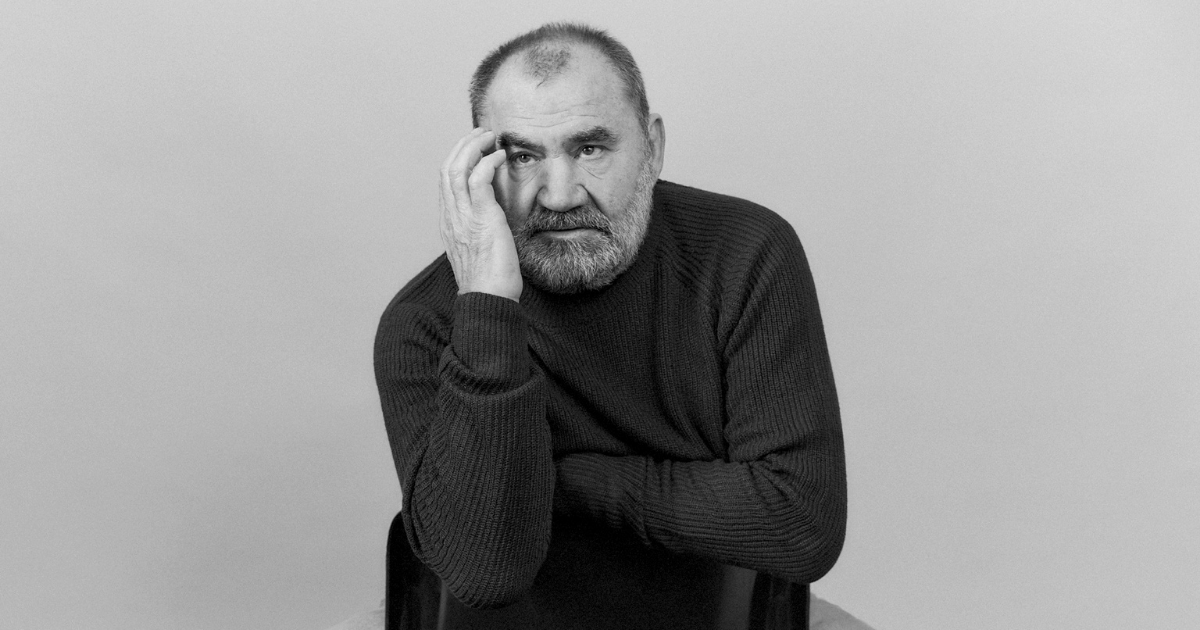

Entre récit de voyage et réflexions intimes, Cueilleur d’essences retrace trente ans du métier de Dominique Roques qui parcourt le monde à la recherche des meilleurs producteurs de matières premières naturelles, notamment pour la maison de composition Firmenich. Nous avons repris avec lui certaines des questions essentielles que pose son essai, publié aux éditions Grasset.

Votre métier reste encore méconnu dans le monde du parfum. Pouvez-vous nous le présenter ?

Pour le domaine de la parfumerie, le métier de sourceur représente environ une quinzaine de personnes dans le monde. Il n’y a pas de formation spécifique pour l’exercer : on peut avoir fait des études d’agronomie comme de commerce. Je suis d’abord acheteur ; je dois chercher des produits pour les mettre à disposition de la palette des parfumeurs. Mais le sourceur est aussi, lorsqu’il aime son métier, un passeur : il ramène non seulement les produits, mais aussi les histoires. Il se fait le fil conducteur entre des acteurs aussi éloignés les uns des autres que les cueilleurs, les parfumeurs, le marketing…

Vous dites avoir eu l’idée d’écrire ce livre lors d’un voyage récent au Somaliland. En quoi a consisté cette prise de conscience soudaine ?

En fait, l’idée m’a progressivement hanté, parce que la concentration de toutes ces histoires autour des matières premières me touchait beaucoup. Mais au Somaliland, avec l’encens, j’ai eu le sentiment de plonger aux sources de l’humanité. J’avais l’immense privilège d’être le témoin de cinq mille ans d’histoire, autour d’un mode de gemmage [la récolte de la résine sur les arbres, par incision] qui n’avait presque pas changé. Comment aurais-je pu le garder pour moi ?

Comment avez-vous rassemblé ces souvenirs, si précis, issus de trente ans de métier ? Aviez-vous des carnets de voyage ?

Je n’avais pas de notes, seulement des photos et mes souvenirs. Mais quand j’ai commencé ce projet, j’ai réfléchi aux récits que je voulais convoquer : de fait, certains étaient plus anciens, d’autres très récents. Puis, en me forçant à écrire, les souvenirs revenaient en avalanche : il a surtout fallu les trier.

Le métier de sourceur a-t-il fondamentalement évolué en trente ans ?

Oui, beaucoup. Au début de ma carrière, le sourceur était un simple acheteur ; on ne se souciait pas des conditions de production. Mais il y a eu des drames et des ruptures d’approvisionnements, qui ont fait émerger une volonté de transparence. Mon parcours s’inscrit dans cette transition : aller à l’origine, à la source, c’est chercher la vérité de production. Et depuis cinq ans, sous la pression du consommateur, ce qui était simple curiosité – légitime – s’est transformé en exigence des marques. Aujourd’hui, le sourceur doit être capable de justifier ses achats. On est presque dans l’excès inverse : on projette nos valeurs occidentales sur ces pays. Or ce ne sont pas les marques qui, du jour au lendemain, en fonction de leur cahier des charges, vont changer radicalement tout ce qui fait partie de la culture locale.

Les situations sociopolitiques que vous décrivez sont parfois très dures. Face à ces urgences, quels sont les leviers d’évolution ?

Le rôle le plus central pour changer les choses est celui du producteur, qui va régler une grande majorité de problèmes (falsification des matières, exploitation des travailleurs…) ; et sur ce point l’arrivée de jeunes, plus soucieux de l’éthique, est réjouissante. Mon rôle est justement de trouver le meilleur producteur, au sens large : celui qui propose les plus belles huiles essentielles, mais qui est aussi le plus proche des travailleurs, de leur culture.

Évidemment, ces personnes fabuleuses, que je nomme dans le livre, ne peuvent pas régler les problèmes d’incurie étatique et de pauvreté du pays.

Pour d’autres essences, comme la vanille ou le patchouli, nécessitant des petits producteurs, c’est plus compliqué, car plus il y a d’acteurs, plus on perd en transparence. Idéalement, il faudrait créer des coopératives en lien direct avec le distillateur, mais selon la réalité du terrain ça n’est pas toujours possible. On essaie d’aller vers cette proximité, qui me semble essentielle, avec réalisme.

Comment respecter les travailleurs et leurs traditions tout en s’assurant de maîtriser la chaîne de production, sans faire d’ingérence ?

Pour respecter les paysans, il faut que le producteur soit très proche d’eux culturellement, qu’il puisse les connaître, les comprendre et les écouter.

Reste le problème fondamental du partage de la valeur entre les différents acteurs. C’est pourquoi j’insiste sur le rôle de passeur : je dois instaurer une confiance, essentielle pour que le producteur puisse parler de ses problèmes sans crainte. Puis je dois faire l’intermédiaire avec l’industrie : expliquer pourquoi une hausse des prix d’achat est nécessaire ; aider les producteurs à obtenir des emprunts au taux occidental, nettement inférieur au taux local ; ou encore demander un engagement sur l’enlèvement des volumes produits, ce qui est compliqué pour les industries, soumises à la demande des consommateurs.

Concernant la cannelle, vous montrez que les normes de réglementation du parfum (IFRA) n’impactent pas seulement la création, mais également la production des matières premières naturelles. Dans quelle mesure est-ce un danger ?

C’est un vrai sujet d’inquiétude. La demande de sécurité sanitaire ne fait que croître ; il y a aussi la question des pesticides, très compliquée, car même sur des cultures très raisonnées on en retrouve des traces. Or, ces restrictions sont très violentes pour les populations qui exploitent, et à nouveau, le rôle de passeur est important. J’ai essayé d’être un bon ambassadeur de la valeur des produits et des producteurs. Par exemple, en Inde, un million et demi de fermiers cultivent de la menthe pour en faire de l’essence. Il faudrait une banque de données, qui n’existe pas encore, permettant de prendre en compte l’impact de ces restrictions sur les populations.

Ce portrait nuancé des matières premières naturelles est loin des images habituelles qu’en propose l’industrie du parfum, malgré sa volonté de transparence. Comment les marques pourraient-elles réadapter leur discours, pour qu’il soit plus réaliste ?

Il y a un premier problème : les parfums grand public sont massivement composés de synthétiques, mais c’est un discours que les consommateurs ont du mal à entendre, et qui est peut-être plus compliqué à vulgariser.

Ensuite, lorsque les magazines féminins parlent des matières naturelles, ils reproduisent les discours des communiqués de presse sur l’odeur ; or il faudrait aussi parler de l’histoire de l’ingrédient. Mais cela commence à venir, et je pense que l’on se dirige vers cet intérêt pour l’origine. L’énorme succès de l’aromathérapie – notamment aux États-Unis – montre qu’au-delà du besoin de rêve que remplit le flacon de parfum, il y a une curiosité pour la nature, pour les ingrédients eux-mêmes, qui jusque-là étaient inaccessibles en tant que tels. Or, le naturel est si fragile que je suis convaincu que les marques ne s’en sortiront qu’en glorifiant les matières premières, et pas seulement la formule.

Vous évoquez l’idée « d’accorder aux extraits de matières premières naturelles le statut de produits de luxe qu’ils méritent […] jusqu’alors réservé aux parfums ». Comment cela se matérialiserait-il ?

Beaucoup de produits naturels – qu’ils soient dans le livre ou non – méritent de valoir plus que ce qu’ils valent aujourd’hui. Si l’on veut que l’histoire extraordinaire des cueilleurs dure, il faut prendre conscience que leur travail manuel est un luxe. Ces gens sont à l’origine d’un immense entonnoir, qui se concentre en quelques gouttes. Le phénomène physique doit se refléter dans le phénomène économique. Ça n’est pas encore le cas. Or, changer le prix des matières premières ne changerait presque rien au prix de la formule. Il y a une contradiction aujourd’hui, car les marques, sous la pression des consommateurs, sont plus exigeantes ; mais d’un autre côté, il ne faudrait pas que ça coûte plus cher. Or, si on exige de ces produits qu’ils soient parfaits, il faut que la marque ou le consommateur soient prêts à payer le prix juste.

La biodiversité de l’Amazonie fait rêver à de nouvelles essences, mais vous écrivez que seules trois sont utilisées significativement en parfumerie. Quels sont les critères qui permettent de définir qu’une essence est exploitable ?

On peut distinguer deux critères : le premier est la pertinence dans la palette du parfumeur. On fantasme la richesse olfactive de l’Amazonie ; mais sa grande biodiversité n’apporte pas vraiment de nouvelles odeurs. Sur ce point, les hommes ont toujours été très curieux, et on a déjà beaucoup découvert. Le second critère est la possibilité d’exploitation : c’est un milieu fragile. Les odeurs que l’on a découvertes au cours d’expéditions spécifiques sont donc plutôt captées pour être reconstituées de manière synthétique.

Comment l’entreprise qui vous emploie actuellement, Firmenich, a-t-elle accueilli l’idée de votre essai ?

Je n’ai pas parlé de ce projet à Firmenich avant qu’il soit terminé ; mais je leur ai fait lire le manuscrit fini, parce que je cite des parfumeurs de la société. Ils n’ont fait aucune objection à la publication. Depuis, ils en parlent, ils lui donnent une place.

La publication de votre essai chez un éditeur tel que Grasset semble indiquer un intérêt grandissant pour les parfums en librairies. Comment l’expliquez-vous ?

Le parfum fascine déjà depuis longtemps ; la question des matières premières et des conditions de production émerge, on l’a dit. Mon défi était d’écrire pour tout le monde, pas seulement pour les spécialistes du parfum : l’essai se lit comme un roman d’aventure, permettant à tous d’y rentrer.

—

Propos recueillis le 20 mars 2021

Mise à jour août 2023 : Dominique Roques est également l’auteur du livre Le Parfum des forêts – L’homme et l’arbre, un lien millénaire, aux éditions Grasset.

Photos : DR

C’est un livre voyage que je parcours avec ce désir d’être à la place de Monsieur Roques ou à ses côtés , mieux! J’aime plante fleur arbre tellement. Et leur senteur.

Mon seul regret est de ne pas avoir eu la topographie des pays présentés , tellement ce livre est fascinant.

Il a été un révélateur d’un métier totalement inconnu. Sûrement pas facile mais porteur d’intérêts fantastiques…intellectuels, malheureusement sans perspectives pour moi 80 ans .

Merci,Monsieur Dominique.

Bonjour merci pour la conférence ce Dimanche 17 sept au Lycée KERPLOUZ à AURAY..;le son un peu bas pour moi…je n’ai pas tout entendu …y a t il une autre conférence sur AURAY 56400 ou les environs??? je me régale avec les livres achetés sur place…je voyage dans les roses merci…Claire d’ AURAY