Cette publication est également disponible en :

English

Des temples antiques aux églises contemporaines en passant par les synagogues médiévales et certaines mosquées, l’encens – et plus particulièrement l’oliban, précieuse résine des arbres du genre Boswellia -, accompagne depuis des millénaires les pratiques rituelles de l’Humanité, de manière toutefois moins continue et systématique que ne le veulent les idées reçues. À la charge spirituelle que l’encens a pu revêtir au fil des âges, notamment au sein des religions monothéistes, s’ajoutent en outre des fonctions plus prosaïques, comme parfumer, assainir, ou éloigner les insectes. Ainsi, à travers la fumée, le fonctionnel et le sacré se confondent, rappelant que les pratiques cultuelles s’ancrent, aussi, dans des réalités bien terrestres.

Depuis des temps reculés, les encens, dans toute leur diversité matérielle et formelle1Les encens peuvent en effet être composés de résines, d’aubier, d’écorces, de racines, de feuilles, de fleurs, de graines ou encore de sécrétions animales, et se présenter sous forme de grains, de poudres, de pâtes, de pastilles, de cônes, de bâtonnets, de cordelettes, de papier, etc. (Johannes Niebler, « Incense Materials », in Andrea Buettner (dir.), Springer Handbook of Odor, Cham, Springer, 2017, p. 63-86. https://doi.org/10.1007/978-3-319-26932-0_4), ont été largement associés au divin et au sacré. Au sein de certaines religions, l’oléo-gomme-résine issue des arbres du genre Boswellia a cependant acquis une place toute particulière parmi la multitude de substances aromatiques employées par les êtres humains à des fins spirituelles. Son usage est notamment attesté au Proche et Moyen-Orient depuis l’âge du Bronze (environ 3200-1200 av. J.-C.) ainsi que, sporadiquement, dans une partie du monde méditerranéen à partir de l’âge de Fer (environ 1100-600 av. J.-C.)2Elisabeth Dodinet, « Odeurs et parfums en Méditerranée archaïque. Analyse critique des sources », Pallas, n°106, 2018, p. 17-41. https://doi.org/10.4000/pallas.5132. Rare – et d’autant plus précieux – car difficile à obtenir hors de ses régions d’origine, l’oliban trouva malgré tout une place dans les cultes, les rites et les usages de nombreuses civilisations antiques3Id., « L’encens antique, un singulier à mettre au pluriel ? », ArchéOrient – Le Blog, 29 septembre 2017. https://doi.org/10.58079/bcwi.

Ces dernières années, le croisement des sources textuelles, des trouvailles archéologiques et des analyses archéométriques de résidus organiques4Certains acides boswelliques, marqueurs biochimiques de l’oliban, sont identifiables même dans les résidus vieux de plusieurs millénaires ce qui permet d’identifier les résines issues du genre Boswellia et parfois même d’en déterminer l’espèce. Voir à ce sujet les recherches de la docteure en chimie Carole Mathe. ont notamment permis aux scientifiques de déterminer plus précisément les aires d’usage de l’oliban au fil des âges. Nous savons ainsi que les anciens Perses et Égyptiens, les Phéniciens, les Babyloniens, les Sumériens, les Assyriens, ou encore les Étrusques5Ahmed Al-Harrasi et al., « Frankincense and Human Civilization: A Historical Review », in Biology of Genus Boswellia, Cham, Springer, 2019, p. 1-9. https://doi.org/10.1007/978-3-030-16725-7_1 l’employaient dans une certaine mesure lors de leurs pratiques cultuelles et/ou funéraires, intégré à des baumes ou sous forme de fumigations (en latin per fumum, « à travers la fumée ») qui, d’après l’archéologue Paul Faure, permettaient de se « mettre en relation immédiate et complète avec le Ciel6Paul Faure, Parfums et aromates de l’Antiquité, Paris, Fayard, 1987, p. 27. ».

C’est également sous cette forme que les Grecs, dès l’époque archaïque, ont fait occasionnellement usage de la résine des Boswellia dans un contexte pieux7Il semble que la fascination des anciens Grecs pour l’Orient lointain, que l’on peut considérer comme une forme de proto-orientalisme, contribua à l’attrait de l’oliban dans les rites grecs – mais peut être aussi dans d’autres usages, comme le parfumage des banquets. (Mary R. Bachvarova, « Methodology and Methods of Borrowing in Comparative Greek and Near Eastern Religion: The Case of Incense-Burning », in Robert Rollinger et Simonetta Ponchia (dir.), The Intellectual Heritage of the Ancient Near East, Vienne, Austrian Academy of Sciences Press, 2018, p. 175-189.). Celle-ci cependant, encore très onéreuse, n’est pas la plus usitée et, lorsqu’elle l’est, reste souvent mêlée à d’autres résines et matières odoriférantes plus locales8Véronique Mehl, « L’encens et le divin : le matériel et l’immatériel en Grèce ancienne », Archimède. Archéologie et histoire ancienne, n° 9, 2022, p.34-45. https://doi.org/10.47245/archimede.0009.ds1.04 L’oliban reste une denrée coûteuse même avec le développement des routes commerciales depuis l’Arabie du Sud vers la Méditerranée à partir de la fin de l’époque classique et au long de la période hellénistique.. Elle peut cependant constituer tout ou partie des offrandes odorantes aux dieux, courantes dans les pratiques sacrificielles helléniques9Louise Bruit-Zaidman, « Les parfums et l’encens dans les offrandes et les sacrifices », in Annie Verbanck-Piérard, Natacha Massar et Dominique Frère (dir.), Parfums de l’Antiquité. La Rose et l’encens en Méditerranée, Musée royal de Mariemont, 2008, p. 181-189., ou encore contribuer au parfumage des sanctuaires, participant, comme l’écrit l’historienne Véronique Mehl, « à la définition du lieu habité par la divinité10Véronique Mehl, « Atmosphère olfactive et festive du sanctuaire grec : l’odeur du divin », Pallas, n°106, 2018, p. 85-103. https://doi.org/10.4000/pallas.5355. »

Chez les Romains, l’oliban trouve aussi une place de choix dans les rites publics, sous forme de libations conjointes d’encens et de vin, ainsi que dans les cérémonies du culte domestique chez les personnes les plus aisées11Marie-Odile Charles-Laforge, « Rites et offrandes dans la religion domestique des romains : Quels témoignages sur l’utilisation de l’encens ? », Archimède. Archéologie et histoire ancienne, n° 9, 2022, p. 46-58. https://doi.org/10.47245/archimede.0009.ds1.05. On le retrouve également, avec d’autres résines, dans les rites funéraires, utilisé comme onguent pour préparer le corps, placé directement sur le bûcher, ou encore consumé comme offrande dans le culte des morts12Des résidus d’oliban ont été identifiés jusque dans certaines tombes romaines découvertes en Angleterre. (R.C. Bretell et al., « ‘Choicest unguents‘: molecular evidence for the use of resinous plant exudates in late Roman mortuary rites in Britain », Journal of Archaeological Science, vol. 53, 2015, p. 639-648. https://doi.org/10.1016/j.jas.2014.11.006).

Si l’avènement progressif des religions monothéistes constitue un changement fondamental dans la manière d’envisager la transcendance, ces dernières conserveront et adapteront certaines des pratiques rituelles des polythéismes anciens au contact desquels elles se sont formées. C’est ainsi que la Bible hébraïque – considérée comme le corpus fondateur du monothéisme – fait encore la part belle aux aromates, et notamment à l’oliban, dans les préconisations rituelles. Quelle place la résine des arbres à encens tient-elle alors dans les textes et les pratiques des trois grands monothéismes que sont le judaïsme, le christianisme et l’islam ?

« Salé, pur et saint » : l’encens des hébreux

Les parfums furent d’une grande importance dans les cultes israélites anciens13Shimshon Ben-Yehoshua, Carole Borowitz et Lumír Ondřej Hanuš, « Frankincense, Myrrh, and Balm of Gilead: Ancient Spices of Southern Arabia and Judea », Horticultural Reviews, vol. 39, 2012, p. 1-78. https://doi.org/10.1002/9781118100592.ch1. Dans l’Ancien Testament (ou Tanakh, en hébreu), le mot « encens », souvent sans précision quant à sa nature, apparaît dans une cinquantaine de versets évoquant les sacrifices et les oblations thurifères à Yahweh. L’oliban est cependant spécifiquement citée dans l’épisode de l’Exode (30:34-38) – l’un des cinq livres composant la Torah – dans lequel Yahweh dicte à Moïse une recette d’encens « salé, pur et saint », la Kétoret (qětōret)14La dernière femme d’Abraham était d’ailleurs nommée Ketourah (Genèse 25:1-10)., comprenant du stacté (nataph en hébreu, baume parfois assimilé à la myrrhe, au mastic ou au styrax), de la coquille odorante (schechelet, parfois assimilé à l’opercule des blattes de Byzance ou d’autres mollusques gastropodes15Les débats vont cependant bon train concernant la nature de cet ingrédient. Si l’hypothèse d’un produit odorant venu la mer est souvent défendue (qui expliquerait peut-être le qualificatif « salé »), d’autres chercheurs l’assimilent plutôt à un baume. En ce cas, s’ajouterait un cinquième ingrédient : le sel.), du galbanum (ħelbbinah) et de l’« encens pur » (levonah zakh)16Dans la littérature rabbinique, la recette de la Kétoret est enrichie de sept autres ingrédients dont le nard, le safran, le costus ou encore la cannelle, dont les proportions sont précisées dans le Talmud..

Cet encens sacré, exclusivement destiné au culte de Yahweh, sous peine de bannissement (Ex. 30:37-38), fut d’abord employé à l’époque du Tabernacle, puis dans le temple de Salomon, bâti au Xe siècle av. J.-C. à Jérusalem, et enfin dans le temple de Jérusalem construit vers 516 av. J.-C. pour remplacer le Premier Temple, détruit par les armées babyloniennes en 586 av. J.-C. Dans chacun de ces lieux, un autel des parfums en bois recouvert d’or pur (miqṭar) était placé devant le Saint des Saints (Débir) pour accueillir l’offrande de la Kétoret que les prêtres (cohanim) y faisaient brûler chaque matin et chaque soir.

Une fois par an, lors de Yom Kippour (Jour du Grand Pardon), le Grand-prêtre (Cohen gadol) sacrifiait un taureau et un bouc pour purifier l’autel des parfums avec leur sang (Ex. 30:10) et faisait alors brûler la Kétoret dans la mahtah. Cet objet en forme de petite pelle, évoqué notamment dans le Lévitique (16:12), servait principalement à nettoyer la menorah (le chandelier à sept branches) et à transporter les charbons ardents de l’autel des holocaustes, mais était aussi occasionnellement employé pour brûler la Kétoret, notamment le jour de Kippour.

Le premier à exercer cette fonction de Grand-prêtre d’Israël fut Aaron, frère de Moïse et de Myriam. À partir de la fin du Moyen Âge, celui-ci est d’ailleurs couramment représenté tenant entre ses mains un encensoir portatif évoquant la mahtah. Cependant, les représentations picturales occidentales tendent à figurer un encensoir typiquement chrétien dont la forme ne rappelle en rien celle des pelles à encens antiques utilisées dans les cultes hébreux et dont plusieurs ont été mises au jour en Palestine par les archéologues17Ce type d’encensoirs christianisés figurent également couramment dans les représentations de l’idolâtrie de Salomon (1 Rois 11-12) : le roi, détourné du Dieu unique par ses 700 femmes et 300 concubines, emporte en effet la Kétoret hors du Saint des Saints pour offrir l’encens sacré aux idoles païennes, s’attirant ainsi les foudres de Yahweh.. L’oliban, employé seul, était également associé à d’autres offrandes, notamment celle de la farine, des épis grillés ou du grain, mais surtout à celle des douze pains de proposition18A. Van Hoonacker, « La date de l’introduction de l’encens dans le culte de Jahvé », Revue Biblique, vol. 11, n° 2, 1914, p. 161-187. http://www.jstor.org/stable/44101526. . Dieu ordonne en effet à Moïse et à ses descendants de disposer sur une table d’or, lors de chaque Shabbat, deux piles de six pains : « Tu mettras de l’encens pur sur chaque pile, et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l’Eternel. » (Lév. 24:7).

Après la destruction du Second Temple, en l’an 70, la Kétoret comme l’oliban tombent peu à peu hors d’usage. Si les juifs rabbiniques, en commémoration du Temple, brûlent encore de l’encens au sein des synagogues dans les siècles qui suivent, la coutume disparaît au Moyen Âge. Les fumigations ne font donc plus partie des pratiques dominantes du judaïsme moderne : seuls les Samaritains utilisent encore l’encens dans leurs rites, en particulier la veille de Shabbat et les jours de fête19Abraham O. Shemesh, « Those who require ‘[…] the burning of incense in synagogues are the Rabbinic Jews’: Burning incense in synagogues in commemoration of the temple », HTS Theological Studies, vol. 73, n°3, 2017, a4723, p. 3. https://doi.org/10.4102/hts.v73i3.4723 Notons que l’encens ne peut être utilisé le jour de Shabbat même puisqu’il est défendu d’allumer du feu durant le jour du repos..

Les théologiens, cependant, continuent à s’interroger sur le rôle de ces substances dans le Code Sacerdotal ancien20Baholy Robijaona Rahelivololoniaina, « The Sacred Incense: The Ketoret – קְטֹ֣רֶת », Màtondàng Journal, vol. 3, n° 1, 2024, p. 12-28. https://doi.org/10.33258/matondang.v3i1.1045. Si certains affirment que les fumées odorantes symbolisaient les prières du peuple s’élevant vers Dieu, suivant le Psaume 141:2 (« Que ma prière s’élève vers toi comme un encens »), d’autres assurent qu’il s’agissait plutôt d’incarner l’Alliance. Il a également été avancé que la fumée d’encens, témoignage de la vénération de son peuple, apaisait la colère de Yahweh, ou encore que la bonne odeur symbolisait sa perfection et/ou sa présence dans le Temple21Deborah A. Green, The Aroma of Righteousness: Scent and Seduction in Rabbinic Life and Literature, University Park, Penn State University Press, 2011, p. 75.. Au XIIe siècle, plusieurs théologiens, dont le rabbin séfarade Maïmonide22Maïmonide, Le Guide des égarés : traité de théologie et de philosophie par Moïse ben Maimoun dit Maïmonide, Tome III, trad. S. Munck, Osnabrück, O. Zeller, 1856-1866, p. 366., émettent l’hypothèse que l’encens remplissait aussi une fonction plus terrestre : celle de masquer les mauvaises odeurs émises par les sacrifices d’animaux…

Le présent des mages : l’encens des chrétiens

Le christianisme prend donc, lui aussi, naissance dans un contexte, géographique et culturel, où les parfums sont valorisés, notamment au sein des pratiques religieuses. Les premiers disciples du Christ seront d’ailleurs fidèles aux usages du Temple de Jérusalem23Annick Lallemand, « L’encens et le christianisme du Ier au IVe siècle après J.-C. », in Annie Verbanck-Piérard, Natacha Massar et Dominique Frère (dir.), op. cit., p. 335-342. et l’offrande de la Kétoret est à nouveau décrite dans le Nouveau Testament : dans l’évangile de Luc (1:5-13), Zacharie, époux d’Élisabeth, issue de la lignée d’Aaron, offre de l’encens à Yahweh « d’après la règle du sacerdoce » lorsque l’ange Gabriel lui apparaît à la droite de l’autel des parfums et lui annonce que sa femme stérile enfantera un fils qu’il devra nommer Jean.

L’importance symbolique de l’encens dans l’Évangile réside néanmoins principalement dans la scène de l’adoration « des mages d’Orient » telle que relatée dans l’évangile de Matthieu (2:11-12). Cet épisode, dont les détails seront développés au sein des textes apocryphes, fait de la résine de Boswellia l’un des trois dons précieux destinés à l’enfant Jésus. Bien que de multiples interprétations symboliques de ces présents aient été avancées par les théologiens, il est généralement admis que l’or indique le statut royal de l’enfant, que la myrrhe – amère et couramment utilisée dans les pratiques d’embaumement – symbolise son humanité, tandis que l’oliban atteste sa nature divine24Plusieurs commentateurs ont supposé que le troisième présent n’était pas l’or tel qu’on l’entend, suite à quelque erreur de traduction ou d’interprétation, mais plutôt un autre aromate, possiblement une épice, ou une autre résine de couleur jaune. Ainsi, avec la myrrhe rouge et l’oliban blanc, l’enfant Jésus aurait reçu trois substances odoriférantes de teintes distinctes. (Paul Faure, op. cit., p. 96 ; Susan Ashbrook Harvey, Scenting Salvation. Ancient Christianity and the Olfactory Imagination, Berkeley, University of California Press, 2006, p. 33).

Cependant, l’usage de l’encens, pur ou composé, est rapidement proscrit dans le culte chrétien afin de se distinguer des usages romains et juifs25A partir du début du IIe siècle, le refus de brûler de l’encens devant les images de l’empereur était donc un moyen sûr d’identifier un chrétien, ce qui entraînait généralement son expulsion, sa persécution ou son exécution. (Annick Lallemand, op. cit., p. 339-340). Dieu « n’a besoin ni de sang, ni de libation, ni d’encens26Saint Justin, Apologies, trad. Louis Pautigny, Paris, Alphonse Picard et Fils, 1904, p. 24. » écrit ainsi le martyr Justin de Naplouse au IIe siècle. Certains Pères de l’Église, à l’instar de Tertullien, condamnent fermement l’usage des substances odoriférantes, associées au paganisme et à l’apostasie, tandis que d’autres apologistes, tels Origène et Athénagore, les considèrent même comme des nourritures pour les démons27Sophie Read, « What the Nose Knew: Renaissance Theologies of Smell », in Subha Mukherji et Tim Stuart-Buttle (dir.), Literature, Belief, and Knowledge in Early Modern England, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2018, p. 179.… L’encens ne reprend une place symbolique dans la liturgie des chrétiens qu’après que les co-empereurs romains Licinius et Constantin Ier leur ont assuré la liberté de culte, en l’an 313. À la fin du IVe siècle, l’encens est réintroduit dans les églises chrétiennes dans le cadre des célébrations funéraires, d’abord utilisé, comme le note l’historienne Béatrice Caseau, « autour des tombes, celle du Christ lui-même, ainsi que celles des martyrs ou leurs reliquaires.28Béatrice Caseau, « Encens et sacralisation de l’espace dans le christianisme byzantin », in Yves Lafond et Vincent Michel (dir.), Espaces sacrés dans la Méditerranée antique, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016, p. 264. » L’encensement du cercueil, au moment de l’absoute, conclut d’ailleurs toujours les funérailles catholiques et orthodoxes, symbolisant les prières qui accompagnent la personne défunte et marquant son entrée dans « la bonne odeur du Christ » (2 Corinthiens 2:15)29Les civilisations égyptienne, grecque, romaine, hébraïque, chrétienne et musulmane ont toutes attribué aux dieux ou à Dieu – et souvent à leurs/ses émissaires et serviteurs – une odeur agréable, associant pureté de l’âme et bonne senteur. Chez les chrétiens, la transformation de la résine, substance matérielle tangible, en fumée odorante, intangible, symbolise en outre le passage du corps à l’esprit..

Au fil des siècles, les pratiques d’encensement – à base d’oliban pur ou mêlé à d’autres substances30Il semble que les substances résineuses aient été privilégiées dans les usages chrétiens pour leur caractère imputrescible. L’analyse chimique de brûle-encens chrétiens datant des XIIe, XIIIe et XIVe siècles retrouvés dans l’actuelle Belgique a ainsi révélé la présence d’oliban sudarabique aux côtés d’autres ingrédients locaux, notamment de la résine de genévrier et de pin. (Jan Baeten et al., « Holy Smoke in Medieval Funerary Rites: Chemical Fingerprints of Frankincense in Southern Belgian Incense Burners », PLoS ONE, vol. 9, n° 11, 2014) Les prêtres catholiques du Nouveau Monde reçurent quant à eux une dispense papale pour utiliser des résines provenant de sources locales, comme le copal, plutôt que de l’oliban. (David M. Stoddart, The Scented Ape: the Biology and Culture of Human Odour, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, p. 194) Aujourd’hui, l’encens dit « pontifical », très prisé, est un mélange composé d’oliban, de myrrhe, de benjoin et de styrax. – se répandront graduellement dans la liturgie chrétienne, avec des intensités différentes selon les régions et traditions d’Orient ou d’Occident31Catherine Gauthier, « L’encens dans la liturgie chrétienne du haut Moyen Âge occidental », in Annie Verbanck-Piérard, Natacha Massar et Dominique Frère (dir.), op. cit., p. 343-349.. Lors des messes, processions et autres célébrations catholiques, orthodoxes ou apostoliques, divers types d’encensoirs permettent de répandre la fumée suave qui devient un « signe performatif32Margaret E. Kenna, « Why Does Incense Smell Religious?: Greek Orthodoxy and the Anthropology of Smell », Journal of Mediterranean Studies, vol. 15, n°1, 2005, p. 51-70. » de la transcendance. Tantôt offrande propitiatoire, signe de bénédiction, remède contre le malin, manifestation de la présence du Saint-Esprit ou médium accompagnant les prières, l’odeur de l’encens possède de très nombreuses fonctions symboliques qui évolueront et se complexifieront au cours du temps. À compter de la Réforme, au XVIe siècle, les protestants récusent en revanche ces significations et restreignent l’usage de l’encens, à nouveau associé aux pratiques sacrificielles du judaïsme.

De la même manière que la Kétoret devait masquer les émanations impondérables au sein du Temple, les fumées sacrées qui emplissent les lieux de culte chrétiens ont également rempli des fonctions plus prosaïques. Dès le Moyen Âge, l’encens – valorisé pour ses propriétés prophylactiques et thérapeutiques – sert aussi à purifier l’air où pourraient circuler les miasmes et à masquer les exhalaisons des corps rassemblés dans l’église (ainsi que celles de ceux possiblement inhumés dessous)33Mary Douglas, Purity and Danger: an analysis of the concepts of pollution and taboo, Londres, Routledge, 1966, p. 30 ; Sophie Read, op. cit., p. 182.. Comme le rapporte l’historien William Tullett, les sermons de la fin de l’époque médiévale sur l’Epiphanie enseignaient d’ailleurs « que l’encens offert par les trois rois mages à l’enfant neutralisait la puanteur de l’étable34William Tullett, « Frankincense », Encyclopedia of Smell History and Heritage [En ligne], publié le 14 juin 2023. https://encyclopedia.odeuropa.eu/items/show/9 ». Veiller à la bonne odeur de l’église garantissait donc à la fois la bonne santé et le confort olfactif des fidèles, si bien qu’à partir du XIXe siècle certains protestants, notamment anglicans, réclament la réintroduction de l’encens dans leurs temples35Avec le Mouvement d’Oxford, courant théologique et ecclésiastique anglais des années 1830, l’encens retrouve notamment une place dans ce qu’on appelle la Haute Église anglicane..

D’Athos à Solan : l’encens des monastères orthodoxes

A l’époque moderne, c’est chez les orthodoxes que l’usage de l’encens a perduré de la manière la plus prononcée. La liturgie de l’Église orthodoxe est d’ailleurs souvent qualifiée de « synesthésique36Margaret E. Kenna, op. cit., p. 63. » tant les différents sens y sont sollicités. « Dans le monde catholique, l’encens est beaucoup moins utilisé que chez nous, les chrétiens d’Orient37Communication personnelle entre Béatrice Boisserie et sœur Yossifia, décembre 2024. », explique sœur Yossifia, du monastère de Solan, dans le Gard, où l’encensement a lieu quasiment à chaque office : au début des matines, pour accompagner le Magnificat ou rythmer la messe quotidienne. « La modernisation du culte a oublié l’encens, mais aussi l’aspect sensible de la prière », regrette-t-elle.

La communauté de femmes à laquelle appartient sœur Yossifia commercialise d’ailleurs des encens naturels qu’elles produisent elles-mêmes, à raison d’une centaine de kilos par an. Les sœurs ont appris la technique dans un monastère anglais, dont les membres la tenaient directement des moines du mont Athos, en Grèce, haut lieu de la spiritualité orthodoxe. L’encens athonite, s’inspirant de la recette donnée à Moïse dans l’Exode, contient généralement une base d’oliban et de myrrhe à laquelle sont ajoutées d’autres matières, résineuses ou florales38Aaron Stevens, « The Smell of Holiness: Incense in the Orthodox Church », Mt. Menoikeion Seminar, 15 juin 2016. https://menoikeion.princeton.edu/sites/g/files/toruqf2036/files/stevens-paper.pdf. Les moniales de Solan y ajoutent par exemple de la résine de cèdre, achetée en Grèce ou en Turquie, et des essences venues de Grasse. « Des odeurs balsamiques contenant de l’oliban et de la myrrhe, mais aussi des essences de rose, jasmin, chèvrefeuille, fleur d’oranger, gardénia, lys… », détaille sœur Yossifia, expliquant que la communauté a adapté un pétrin de boulanger pour former la pâte d’encens : « les résines jouent le rôle de farine, les huiles essentielles celui de l’eau. » De petits grains sont ensuite façonnés à la main et enrobés d’une fine poudre de magnésie afin de les préserver. Ne reste plus qu’à les déposer sur un charbon ardent pour embaumer les différents moments du culte.

Plus profane que sacré : l’encens des musulmans

Alors que l’usage de l’encens dans le monde arabe à la période préislamique (jusqu’en 622 environ) est avant tout rituel, aucun texte ne semble associer expressément une fumigation parfumée avec un acte cultuel dans le monde islamique. Les encensoirs ne font pas non plus – ou très peu – partie du mobilier habituel des mosquées39Julie Bonnéric, « Réflexions sur l’usage des produits odoriférants dans les mosquées au Proche-Orient (ier/viie-vie/xiie s.) », Bulletin d’études orientales, T. 64, 2015, p. 293-317.. Si quelques rares usages dans un contexte religieux sont malgré tout attestés, ce sont les nombreux usages profanes des encens, dont l’oliban (lubān), qui, dès l’époque médiévale, sont les mieux documentés. Certes, la terminologie arabe de l’époque ne permet pas toujours d’identifier avec certitude les substances odorantes évoquées par les textes et l’identification est d’autant plus difficile que certaines peuvent être utilisées seules, à l’instar de l’oliban, du benjoin ou du bdellium, mais aussi sous forme de mélanges, tels que le nadd, un encens arabe médiéval principalement composé d’oliban, d’ambre gris et de musc40Nigel Groom, The Perfume Handbook, Dordrecht, Springer, 1992, p. 157. https://doi.org/10.1007/978-94-011-2296-2. Nous savons malgré tout que la résine des Boswellia fut largement utilisée sous forme de fumigations par les premiers musulmans, principalement pour ses vertus prophylactiques et dans un cadre d’agrément, pour parfumer les corps, les vêtements et les espaces, ou encore dans le cérémonial domestique et princier de l’accueil41Sterenn Le Maguer-Gillon, « The art of hospitality: incense burners and the welcoming ceremony in the Medieval Islamic society (7th-15th cent.) », in Jean-Alexandre Perras et Érika Wicky (dir.), Mediality of Smells/Médialité des odeurs, Berne, Peter Lang, 2021, p. 41-59.. Ainsi marquées par le sceau du profane, les pratiques d’encensement, si répandues dans la vie quotidienne des arabo-musulmans d’hier et d’aujourd’hui, n’ont dans l’islam que peu à voir avec le sacré42Dans le Coran, seuls quatre aromates sont spécifiquement cités : « la plante aromatique » ( rayhān ), le camphre (kafūr), le gingembre (zanjabīl) et le musc (misk). Les hadiths, qui rassemblent la tradition orale au sujet du prophète, témoignent quant à eux du goût de celui-ci pour les parfums, mais l’oliban ne figure pas parmi les substances qu’il privilégie (le oud et le camphre). (Sterenn Le Maguer-Gillon, « L’encens dans le monde islamique médiéval (VIIe-XVe siècles) : usage sacrés, usages profanes », in Béatrice Caseau et Elisabetta Neri (dir.), Rituels religieux et sensorialité (Antiquité et Moyen-Age), Cinisello Balsamo (Milan), Silvana Editoriale, 2021, p. 463-474.). S’il semble que des substances odorantes (principalement du oud plutôt que de l’oliban) aient été occasionnellement fumigées à l’époque médiévale dans certaines mosquées (au moment des prières et durant le ramadān) ainsi qu’à la Ka’ba de la Mecque, elles ne revêtent pas pour autant une quelconque valeur symbolique, se contentant de parfumer agréablement le lieu43Il a également été avancé que les fumigations pouvaient aussi remplir une fonction pratique : repousser les insectes comme les mouches et les moustiques, notamment grâce au linalol contenu dans la résine d’oliban (Ahmed Al-Harrasi et al., op. cit., p. 6).. En outre, les preuves de tels usages restent anecdotiques, ce qui témoigne peut-être, comme l’écrit l’archéologue spécialiste de l’islam médiéval Julie Bonnéric, d’une volonté de distinguer les mosquées « tant des bâtiments profanes (habitat, palais, etc.) que des autres édifices religieux (églises synagogues, etc.) rendus sur-odorants par l’abondance de parfums qui y sont brûlés ou appliqués.44Julie Bonnéric, « Entre fragrances et pestilences, étudier les odeurs en terre d’Islam au Moyen Âge », Bulletin d’études orientales, T. 64, 2015, p. 37. » Selon elle, l’absence de ritualité complexe du culte musulman pourrait également expliquer cet usage restreint des encens dans la mosquée.

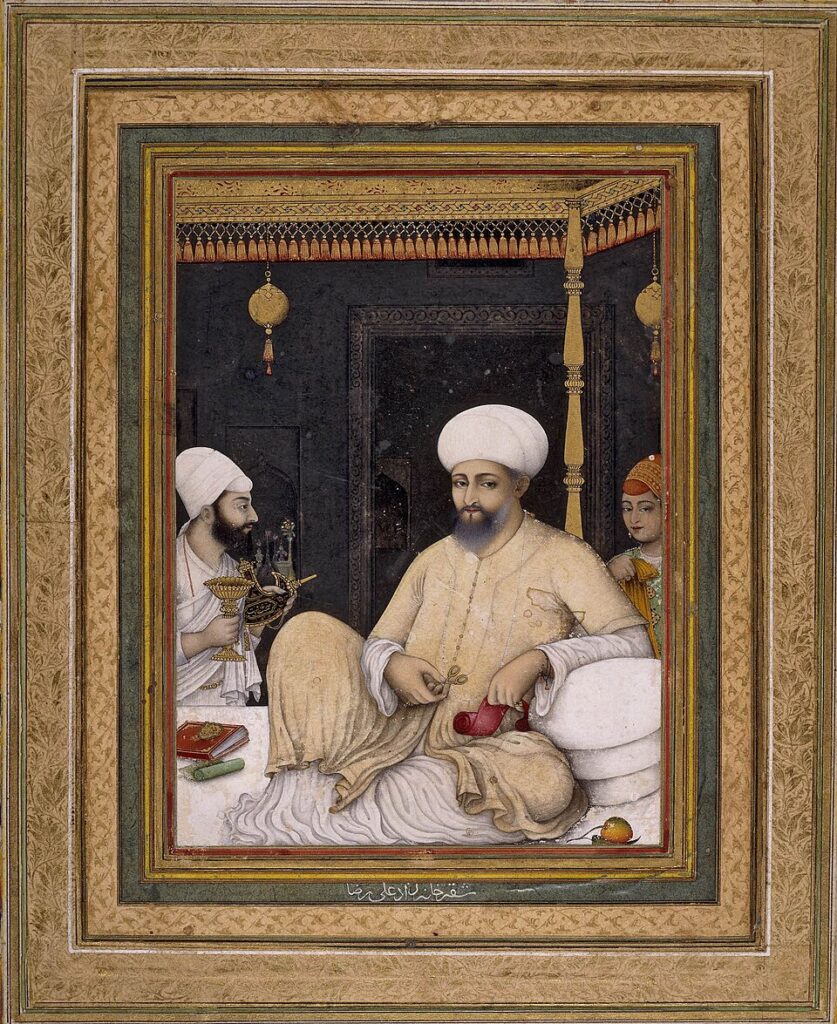

Néanmoins, comme l’écrit le spécialiste de la philologie arabe Jean-Charles Ducène, « il semble bien que, lentement, la fumée se soit immiscée dans certaines formes de dévotion45Jean-Charles Ducène, « Des parfums et des fumées : les parfums à brûler en Islam médiéval », Bulletin d’études orientales, T. 64, 2015, p. 171. (nous soulignons) », et en particulier dans le soufisme, c’est-à-dire les pratiques ésotériques et mystiques de l’islam visant la purification de l’âme. Un vase moghole à cannelures en spirale, probablement en laiton, servant de brûle-encens est d’ailleurs représenté dans les mains d’un assistant sur la gauche la peinture de ‘Ali Riza ‘Abbasi représentant le Sultan Ibrahim ‘Adil Shah vénérant un saint soufi (ci-dessus). Les encens (bakhūr) sont notamment brûlés dans les zaouïas46Édifice religieux autour duquel se structure une communauté soufie. lors des séances de dhikr47Le terme désigne à la fois le souvenir de Dieu et la pratique qui avive ce souvenir. Caractéristique du soufisme, le dhikr implique des récitations répétitives de prières ou de formules sacrées, à voix haute ou basse, souvent en groupe, menant à un état proche de la transe., accompagnant prières et litanies pour faciliter le contact avec le monde spirituel, favoriser la contemplation et chasser les mauvais esprits48Sterenn Le Maguer-Gillon, « L’encens dans le monde islamique médiéval (VIIe-XVe siècles) : usages sacrés, usages profanes », op. cit. Les fumigations sont également essentielles dans les pratiques magiques. Elles facilitent notamment la communication avec les djinns et les esprits, et servent dans les pratiques d’exorcisme. Cependant, même si ces rituels se revendiquent de la religion musulmane, ils peuvent faire l’objet de répréhension de la part des autorités religieuses.. En Indonésie, où l’islam a été introduit par les marchands soufis aux alentours du XIIIe siècle, les pratiques de fumigations rituelles de ces derniers, en rencontrant les coutumes d’encensement des sociétés traditionnelles, ont d’ailleurs facilité l’acculturation des populations locale à l’islam49Mohammad F. Royyani et al., « Incense and Islam in Indonesian context: An ethnobotanical study », Ethnobotany Research and Applications, vol. 28, p. 1–11. https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/view/5511. Même si cette pratique a pu être considérée comme une hérésie, notamment par certains musulmans orthodoxes arrivés au XIXe siècle, elle persiste aujourd’hui chez de nombreux musulmans indonésiens, qui mêlent parfois la résine des Boswellia à d’autres substances plus locales50La composition exacte des parfums à brûler employés dans le soufisme et les traditions qui en découlent demeure cependant difficile à déterminer. Si la résine de B. sacra, mais aussi de B. frereana (appelé « encens copte ») y trouve une place, d’autres substances locales et exotiques y sont, semble-t-il, plus prépondérantes..

Depuis les polythéismes de l’Antiquité jusqu’aux grands monothéismes qui perdurent de nos jours, l’oliban a traversé les âges et les cultes, trouvant une place dans les rituels du judaïsme ancien, du christianisme et, plus marginalement, de l’islam. Pourtant, son usage religieux au cours des deux derniers millénaires est loin d’être aussi linéaire et universel qu’on a pu le croire. Selon les époques et les variations doctrinales au sein même de ces religions, l’oliban oscille entre sacré et profane, entre prescription liturgique, méfiance et interdiction, révélant des rapports contrastés au rituel et à la symbolique olfactive.

À la charge spirituelle que l’encens a pu revêtir au fil des âges, il est en outre édifiant de constater que des motivations plus prosaïques ont également présidé à son utilisation : parfumer les lieux clos, masquer les odeurs de chair, désinfecter les espaces ou encore éloigner les insectes. Le fonctionnel et le sacré s’entrelacent ainsi dans les volutes aromatiques que nous associons aux religions monothéistes, nous rappelant que les pratiques cultuelles s’ancrent, aussi, dans des réalités bien terrestres.

Illustration principale : Salvador Viniegra y Lasso de la Vega, La Bendición del campo en 1800, 1887. (source : Museo de Málaga)

Commentaires